- ホーム

- 過去の記事一覧

その他

-

ことばのフィールドワーク 薩摩弁| 第1回補遺 (2) 薩摩弁の語音調 (2) |黒木邦彦

下甑島より東に見た初日の出。煙を吐く桜島も見える (画像左) 1年ほど前にオンライン勉強会で知り合った学友と昨年末初めて対面しました。その勢いに任…

-

第47回 現在までに決まった日本語教育の形|田尻英三

この記事は、2023年12月20日までの情報を基に書いています。今回の「未草」の原稿は、2024年度以降の新しく決まった日本語教育の形の大事な点のみを…

-

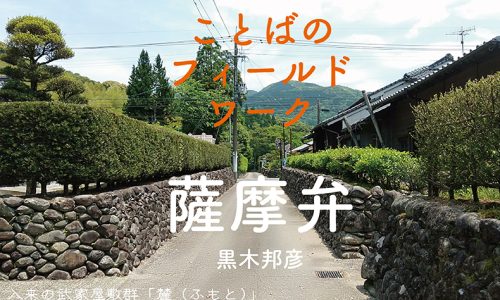

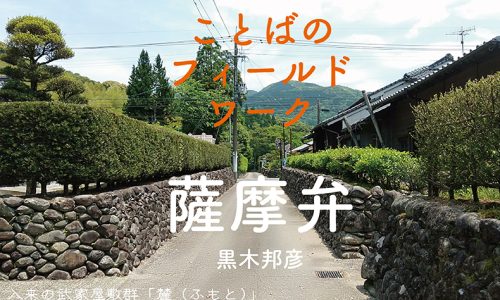

ことばのフィールドワーク 薩摩弁| 第9回 様々な言語デイタ (2) |黒木邦彦

蒲生かもう麓ふもとにて見かけた地名表示 地名は、現地以外の人々もしばしば参照する (たとえば、東京都の人が鹿児島県の地名を地図で探したりする) 要…

-

ことばのフィールドワーク 薩摩弁| 第8回 様々な言語デイタ (1) |黒木邦彦

「乗り○○ない」縛りを破った「乗せない」の適当さが、アイコンと共にツボ 本連載は週1金曜日更新、本文1,500字ほどですが、毎週締め切りに追われて…

-

実践的な授業研究(レッスンスタディ)にスポットライト:書評『ここからはじまる国語教室』(達富洋二編著…

文部科学省 教科書調査官(体育) 渡辺哲司1. 国語教師たちの“狭く深い”一冊これは国語教師たちの、国語教師たちによる、国語教師のための一冊だ…

-

日本語表記のアーキテクチャ:第11回:かきことばの互換性 /The Architecture of …

今野真二 「かきことば」を「文字言語」と言い換えると、文字によって可視化された言語ということになる。「互換」を〈互いに換えること〉あるいは〈互いに換え…

-

第44回 パブコメ募集と二つのWGの重要性|田尻英三

この記事は、2023年9月14日までの情報を基に書いています。今回の「未草」の原稿では、大変重要なパブリックコメントの募集と、ほぼ同時期に開かれた二つ…

-

第42回 早速動き始めた日本語教育施策と日本語教育専門家の対応|田尻英三

★この記事は、2023年7月10日までの情報を基に書いています。今回は、日本語教育の法案が政府の施策全体の中でどのような位置づけをされているかをまず説…

-

ボケとつっこみの言語学|第3回 大阪と笑いについて|ヴォーゲ・ヨーラン

大阪人の会話を聞いていると、必ずといっていいほど、誰かがボケ、それに対して「なんでやねん」と誰かがツッコむというルールが守られている。大阪人にとって「笑い」の…

-

「現代の国語」と「言語文化」の問題点|第5回 中学校国語と話し合いたい! ―中高連携の観点1―|清田…

1.新年度を迎えて新年度が始まりました。高等学校では、選択科目である「論理国語」「文学国語」「国語表現」「古典探究」の授業が始まり、ようや…