はじめに

多くの人々が関心を寄せてきたことばに関する話題の一つに,話す言語が異なれば,見える世界が異なるのかというものがあります。身近なところで言えば,英語話者と日本語話者では同じ世界に住んでいても見えているものが異なるかもしれないという考え方です。数え方によるので正確な数字を示すことは不可能なのですが,世界には7000語ほどの言語があるとも言われています(Ethnologueの調べ)。もし本当に話す言語によって世界の見え方が異なるとしたら,同じ世界を見るとしても7000通りの見方が存在することになります。もちろん,そんな単純な計算では測れないのですが,それでも,話す言語が異なれば,同じ状況に対して異なった捉え方をしている可能性が少なからずあるわけです。

もし言語が異なれば見える世界が異なるのであれば,そもそも言語間の完璧な翻訳は成り立たないのではないかという疑問がわいてきます。極論すれば,異なった言語を話す者同士は,どんなに優れた通訳を介しても厳密には分かり合えないということにもなるわけです。前回はことばの意味には事態に対する話し手の「捉え方(construal)」が必ず含まれるという話をしましたが,今回は異なった言語間に見られる捉え方の違いがどのように人間の思考に影響を与えるかについて考えてみましょう。

言語相対論

言語が異なると世界の見え方が異なるという考え方は,言語相対論またはサピア=ウォーフの仮説などと呼ばれています。興味深いことに,日本の大学生に「言語が異なると見えている世界が異なると思いますか」と質問すると,「異なると思います」と自信をもって答える学生が少なからずいます。自分の意見に自信がないと揶揄される日本人学生としては異様なほどに自信たっぷりの学生もいます。一方,ヨーロッパやアメリカで同じ質問をすると「異なるはずがない」と自信たっぷりに答える学生も結構いるそうです。この違いはいったいどこから来るのでしょうか。

実は,多くの場合,日本人学生はこの質問の意味を間違って理解しています。それは,言語と文化を混同して,頭の中で勝手に「文化が異なると世界の見方が異なると思いますか」という質問に置き換えてしまっているからです。当然,文化というのは,その文化に特有の考え方や世界の見方を含んでいますので,日本人の回答が肯定的になるのも頷けます。というか,トートロジーに近いほど自明な質問ということになります。でも,ここで問題としたいのは,文化ではなく言語の影響です。つまり,仮に文化と言語を完全に切り離すことができたとしたら(そんなことは現実として不可能なのですが),言語の違いが世界の見方の違いを生み出すと思いますかということなのです。

そこで,僕は次のように問い直します。長年日本に住んでいて,日本人と同じようにご飯を食べお祭りに参加し,身も心も日本文化に染まった生活をしている外国人が,日本語だけは全く話せない場合,その外国人は日本語をしゃべる日本人とは異なった世界を見ていると思いますか? するとどうでしょう。今度は,多くの学生が,その場合はさすがに使う言語が異なっても世界の見方は同じなのではないか,という意見に傾いていきます。つまり,言語の差異は世界の見方の差異を生み出さないということです。もちろん,それでも言語相対論を支持し続ける学生もいますが,その場合,言語によって虹の色の数が違うとか,エスキモーの言語では雪の下位分類を表す単語が豊富だとか,どこかで聞いたような事例を持ち出して反論するだけで,そのことをもって見ている世界が異なるとまで言えるのかという問題の本質には迫れません。

なぜ日本の学生たちはこのような反応をするのかに関しては,僕にはちょっとした仮説があります。一つには,島国である日本においては,日本文化=日本語文化と言ってもよい状況があるということです(もちろん,厳密にはそんなことは言えませんが)。言語=文化という考え方が成立しないことについては,諸外国に目をやればすぐにわかります。異なる文化・民族が同じ言語を使う場合もありますし,その一方で,同じ文化や民族内でも異なる言語を使っている場合もあります。このような事情に疎い日本人にとっては文化と言語を切り離して考える状況は想像しがたいのです。

また,鈴木孝夫氏の著作が大学受験生に与えた影響も少なからずあると思います。言語相対論的な考え方を紹介した『ことばと文化』や『日本語と外国語』などの鈴木氏の著作は,かつて大学入試問題によく用いられていました。そのインパクトは,実際に試験を受けた受験生だけにとどまらず,過去問や予備校の授業などを通して何世代もの日本人に受け継がれています。学校の先生や親までもがふとした雑談の折にそんな話をするほど,言語相対論的な考え方は日本人の“常識”になっているのかもしれません。

一方,多文化,多民族,多言語が当たり前の社会では,言語が異なるだけで世界の見方が異なっているという考え方はあまり説得力を持たないでしょう。話す言語が異なっていてもそれなりに分かり合いながらなんとかやっているという実感があるからだと思います。

捉え方

では,認知言語学者はこの点についてどう考えているのでしょう。前回,概念内容に対する話者の「捉え方(construal)」を言語の意味の中に取り入れたことが,認知言語学の最も特徴的なところであり,パラダイムシフトと呼べるほどの大きなインパクトを与えたと述べました。簡単に言えば,同じ対象を「上り坂」と表現しても「下り坂」と表現しても良いわけですが,同じ対象を指示しているという理由だけでは両者が同じ意味であるとは言えませんよね。表現が異なっていれば,それは少なくとも異なった捉え方をしていることの証拠であり,異なった捉え方をしているということは,意味が違うということになるわけです。

「上り坂」と「下り坂」は意味が違うということには異論はないかもしれませんが,例えば,「玉ねぎのみじん切り」と「みじん切りの玉ねぎ」はどうでしょう。微妙ですね。もしかすると,両者の意味は同じだと答える人もいるかもしれません。でも,よく考えてみると,前者は「(玉ねぎで構成されている)みじん切り」を指し,後者は「(みじん切りに切断された)玉ねぎ」を指しているという点でやはり異なった意味を表していると言えます。同じものを指示していても捉え方が異なるのです。

このように考えると,表現(形式)が異なれば意味が異なる,意味が異なれば表現(形式)が異なるということは自明のことのように思えてきますが,実際には,この考え方に同意しない言語学者も多くいます。例えば,「おじいさんが生まれた朝」と「おじいさんの生まれた朝」の場合は,どうでしょう。両者の意味の違いを留学生に説明しようと思ってもなかなか難しいと思います。これは「ガ・ノ交替」と呼ばれる現象で,長年,(意味の違いを生み出さない)純粋な統語現象として見なされてきました(cf. 『増補版チョムスキー理論辞典』pp. 206-207)。ここでは「ガ・ノ交替」について専門的な議論をすることはしませんが,重要なことは,それでもなお,認知言語学では両者の意味は異なると考えているということです。つまり,「おじいさんが生まれた朝」と「おじいさんの生まれた朝」は同じ概念内容を表しているかもしれないが,捉え方のレベルで異なっていると考えるのです。実際,これを純粋な統語上の現象と捉えてしまうと,「学校へ行った」「学校に行った」も「ヘ・ニ交替」,「先生にもらった」「先生からもらった」も「ニ・カラ交替」というように純粋な統語上の交替現象がどんどん増えていってしまいます。もちろん,これらは同じ状況を表すときに使えますが,捉え方のレベルではやはり異なっていると考えるのです。

このように,表現が異なれば意味も異なるということは,一つの言語の中だけに限られたとこではありません。例えば,wear =「着る」ではないことはすでに本連載第8回で検討しましたが,異なった言語間においても,形式が異なれば,つまり表現が異なれば意味も異なるという主張は成り立ちます。wear ≠「着る」のように語が一対一の関係になっていないことは,言語による分節体系が生み出すカテゴリー化の現象です。言語は世界を分節する機能を持っています。そのため,言語ごとに世界の切り分け方の体系,つまり,カテゴリー化の体系が異なるということが生じます。先ほどの虹は何色かという問題もこの分節体系の問題ということになります。人間は,連続的な光のスペクトルをことばによって切り分け名前を付けています。例えば,日本語では「緑」と「青」という単語で色を区別していますが,物理的世界には両者を区別する境界線はありません。実際,「緑」と「青」を区別しないヒンバ語(南西アフリカ)やべリンモ語(パプアニューギニア)のような言語もたくさんあるのです(cf. 『ことばと思考』今井むつみ著)。そのため,ヒンバ語のburouという単語やベリンモ語のnolという単語は,「青」と訳しても「緑」と訳しても正しくないということになります。burouやnolは日本語の「青」と「緑」の表す範囲を包括した語だからです。そしてもちろん,burouとnolも指し示す色の範囲は異なります。エスキモー語の雪の分類も同じです。雪の存在が生活に密接に関係しているエスキモーの社会では,雪を日本語よりも細かく分節しています。もちろん,このような分節の問題も大変興味深いのですが,以下では捉え方の問題に焦点を絞って掘り下げていきましょう。

言語に埋め込まれた捉え方

とりあえず,言語間に見られる分節体系の違いはわきに置いておくとして,ここでは,異なる言語に見られる捉え方の違いを見てみましょう。例えば,「ノート型パソコン」は英語で言うとlaptop computerになります。指しているものは,英語で言おうが日本語で言おうが同じものなので,一見すると両者は同じ意味だと思うでしょう。ところが,繰り返しになりますが,表現が異なれば意味も異なるはずです。それでは,この場合,何が異なっているのでしょうか。もちろん,概念内容のレベルでは同じものを表していますので,異なっているのは捉え方ということになります。実際,日本語の場合には,パソコンの形状に注目してノートに似ているまたはノートのように持ち歩いて使うパソコンと捉えていますが,英語では,置く場所または使い方に注目して,laptop(膝の上)に置いて使うタイプのパソコンという捉え方をしています(机の上に置いて使うdesktopパソコンとの対比があります)。このように,異なった捉え方をしている以上,やはり,両者は同じ意味とは言えないことになります。

ちなみに,lapという語は厳密には「膝」ではありません。lapとは「座った時にできる胴体から膝までの水平な部分」を指しますが,「腿」と訳すこともできません。「腿」はthighと言い,立っているか座っているかに関係なしに存在する身体部位ですが,lapは座った時だけに出現し,立っている時には存在しない身体の部位なのです。これは,先ほど述べた分節体系が言語によって異なっているために起こる翻訳上の問題です。

捉え方の話に戻ると,他にも,「週休二日」を英語にするとfive-day workweekになるなどの例が挙げられます。両者とも同じ概念内容を表していますが,その概念内容に対する捉え方が異なっています。日本語の場合は,週に2日休むと捉えていますが,英語の場合は,週に5日働くと捉えています。ここに見られるのはまさに図と地の反転ですね。このように捉え方のレベルまで考慮に入れた場合,簡単な翻訳でも,意味は異なってしまうということに気づきます。さらに,ことばの分節体系の違いまで考慮に入れると,完全な翻訳はほぼ不可能なように思えてきます。

全く同様のことが文法レベルでも見られます。例えば,次の状況(写真)を日本語と英語で表現してみましょう。

(1)

a. 草原に牛がいる。

b. There are cows in the field.

両者の違いを名詞と動詞だけに着目して見てみます。日本語では,「牛」と表現しているだけで牛が複数か単数かについては言及されていませんが,英語では,cowが単数か複数かに言及しないで表現することは不可能です。(1b)では,cowsと複数が用いられていますが,英語では可算名詞であるcowは必ずa cowかcowsにして単数か複数かを表明しなければならないからです。その上,主語となる名詞の単複によって動詞の形がisになるかareになるかが決定されるということもあります。そのため,英語で表現するためには単複の認識は必須事項なのです。それに対し,日本語で表現する場合は,対象が有情物(≒ 動く生き物)かどうかについて認識しなければなりません。日本語では,存在する対象が有情物であるか否かで「いる」と「ある」を使い分けているからです。もちろん,英語の存在動詞にはそのような区別はありませんので,英語では対象が有情物であるか否かを認識する必要はありません。

このような違いは,言語の分節体系の違いにも関係していますが,同じ状況の中に存在するどの情報に注目するか,つまり,同じ状況をどのような観点から捉えるかという捉え方の問題が深く関わっています。要するに,ある場面に遭遇した時,日本語話者は対象が有情物か否かに注目し,英語話者は単数か否かに注目する必要があるということです。そんなバカな,と思うかもしれませんが,少なくとも言語事実はそのように示しているのです。重要なのは,言語ごとに捉え方の慣習(convention)があるということです。そして,話者は世界をその言語の慣習に則った見方で認識しているということです。これがまさに言語が異なると世界の見方が異なるということにつながるわけです。

注意力の限界と習慣化

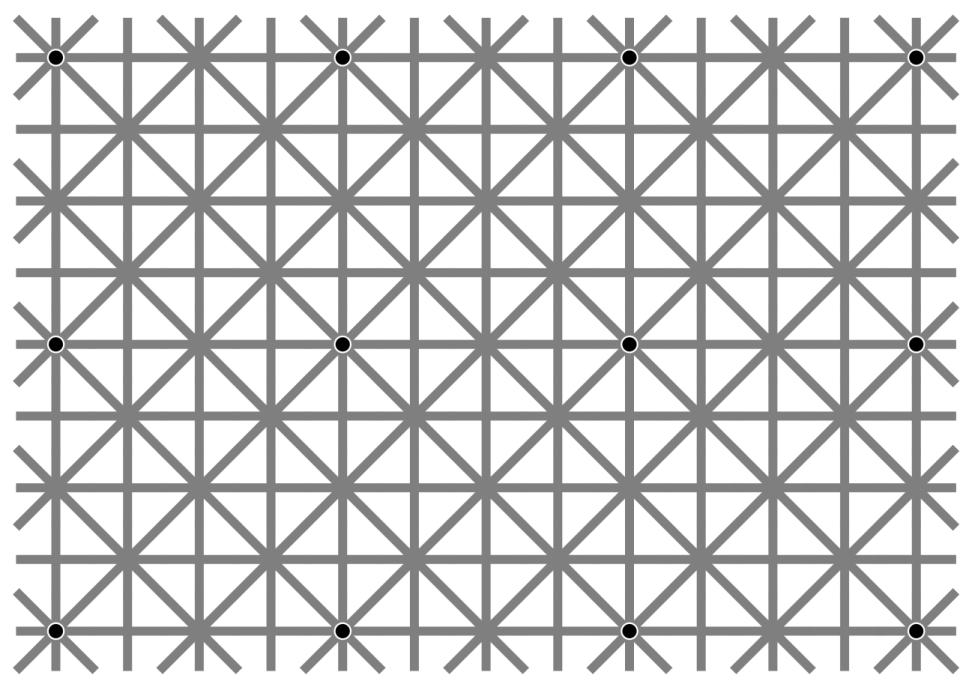

もちろん,上記のように言うとすかさず,「でも,異なった捉え方が言語に埋め込まれているとしても,それを根拠に世界の見方が異なるというのは言いすぎじゃないか」という反論ができてきます。たしかに,ここまでの議論だけでしたら,世界の見方が異なるとまでは言えないでしょう。そこまで言うためには,もう少し人間の認知能力についての知識が必要です。そこで,以下では注意力(attention)の限界と習慣化について紹介します。下の図を見てください。黒い点が所々にあると思いますが,全部で何個ありますか?

黒丸は全部で12個ありますね。数えられましたか。もちろん,ここでやりたいのは黒丸の数を確定することではありませんよ。黒丸を数えるときに何か変なことが起こりませんでしたか。そうです。数えている最中,注目している黒丸以外の黒丸が消えてしまったはずです。実は,これは消失錯視(extinction illusion)と呼ばれる錯視で,錯視という現象を通して人間の注意の資源がいかに限られているかということと人間の脳はいかに足りない情報を補っているかということを端的に示してくれる現象です。この錯視は,見えていない部分を脳が勝手に補う際にエラーが出るようにうまくコントロールされているため,そこにあるはずの黒丸が消えてしまいます。ここで重要なことは,おそらく1個か2個の黒丸しか同時に認識できないほど人間の注意力は限られているということです。

このことは,簡単に言ってしまえば,人間の脳は複数の情報をいっぺんに処理することが苦手だということを僕たちに教えてくれます。そして,これに従うと,僕たちは複数の捉え方をいっぺんにとることも苦手なはずだということになるのです。実際,図と地の反転図形として有名なルビンの盃でも,盃を認識すると顔が認識されなくなり,顔を認識すると盃が認識されなくなるという図と地の反転が起こります。何かに注目するとそれ以外の部分が注意の焦点から外れてしまうわけです。

前回紹介したウサギ・アヒルの例でも同じことが起こります。僕らにできるのは,ウサギ認識かアヒル認識のどちらかで,両方をいっぺんにというわけにはいかないのです。授業でこの話をすると,自分は両方いっぺんに認識していると主張する学生が必ず出てきますが,それは,二つの捉え方を頻繁に切り替えているだけであって,実際には,両立はしていないと考えられています。ちなみに,よくスマホのながら運転が問題にされますが,心理学的に見た場合,スマホの操作と運転操作に同時に注意を向けることができるほど人間の注意力は優れていません。両方に同時に注意が払えているように見えているのは,実は,高速で注意を切り替えているためであり,実際には,スマホを操作しているときには,運転は上の空ということです。スマホ運転がいかに危険かがわかりますね。

このように,複数の捉え方を同時にとることはできないということは認めたとしても,だからと言って,言語によって世界の見え方が異なるというのはやはり言い過ぎではないかと思う人もいると思います。実際,上の消失錯視の図でも,順番に見ていけば12個すべての黒丸を認識することはできるわけですし,ルビンの盃にしたって,ウサギ・アヒルの図にしたって,どちらか一方の捉え方しかできないわけではありませんから。

たしかに,その通りです。ですので,異なった言語が描く異なった世界は絶対に垣間見ることができないという極端な主張には認知言語学者の多くも賛同しないでしょう。日本語が作った日本語ワールドに入るためには日本語を習得するしかない,英語が作った英語ワールドに入るためには英語を習得するしかないというのはちょっと極論ですね。ただ,そうは言っても,それに近い状況はあるとも考えられます。なぜなら,言語内に埋め込まれている社会的慣習としての捉え方は,言語習得を通して次世代に引き継がれていきますが,そのような社会的慣習は日々の使用を通して個人の脳内に刻み込まれていくからです。

当たり前のことですが,言語は毎日使います。習い事をしたことのある人ならわかると思いますが,繰り返し行われる行為は習慣として学習されることになります。しかも,そのような習慣的知識は自動化された無自覚・無意識の知識ですので,意識化することはなかなかできません。つまり,捉え方は言語内に埋め込まれた社会的慣習ですが,その捉え方で状況を見ることが習慣化されると,人間は自動的に無意識のうちにそのような捉え方をするようになります。しかも,人間の注意の資源には制限がありますから,他の捉え方をしないことも習慣として学習してしまうのです。つまり,他の見方をしないように習慣づけられてしまうのです。

言語が異なると世界の見方が異なるというのは,言語の使用を通してある一定のものの見方で世界を見るようになるということであり,他の言語話者がしているであろう他の捉え方では世界を見なくなるということです。もちろん,だからと言って,他の言語話者が見ているものが絶対に見えないというわけではありません。意識して見ようとすればおそらく見えるはずです。ただ,それでも習慣というのものは恐ろしいもので,一度,無視する習慣が身についてしまうと,他の言語の話者が見ている側面にはついつい注意が向かなくなってしまうのです。

話すために考える

一般に,僕らは,思考したことをことばにして表現すると考えています。つまり,思考が先,ことばが後ということです。もちろん,それはそうなのですが,実は,ことばにして表現するためには,その言語の捉え方で思考するという側面があることも否定できません。例えば,英語の場合,対象が複数なのか単数なのかを予め思考の段階で認識しておかないと困ることが生じます。先ほど(1)で説明したように,単数か複数かに関する認識を欠いた状態では英語にならないからです。同様に,日本語の場合は,対象が有情物か否かを予め認識しておく必要があります。それをしておかないと「いる」を使うか「ある」を使うか決められないからです。ダン・スロービンはこのような状況を「話すために考える(thinking for speaking)」と呼んでいます。要するに,まっさらな状態で思考するのではなく,表現する言語に合わせた思考をする必要があるということです。

もちろん,思考の段階で予めすべての言語に対応できるだけの情報量を含んだ認識をしておけばこの問題は解決できます。その情報の中から各言語の捉え方に則した情報を抜き出せばいいだけですから。しかしながら,世界には実に様々な捉え方を内包した言語があります。単数か複数か,有情物か否かだけでしたら何とかなるかもしれませんが,数えられるか数えられないか,既出か新出か,男性名詞か女性名詞か,動いているかじっとしているか,食べられるか食べられないか,捕れるか捕れないかなど,世界の言語は実に様々な観点から状況を捉えているのです。そのため,どんな言語でも表現できるように,予めあらゆる捉え方をしておくことは人間の注意力の限界の観点からも不可能です。仮にそのような限界がなかったとしても,あらゆる捉え方を常時しておく必要はないので,話者は自分の言語には無関係な捉え方は思考の習慣にはしないでしょう。

実は,ここでは取り上げませんでしたが,ことばが思考に及ぼす影響にはもっと根深いものがあるケースが報告されています。例えば,グウグ・イミディル語などの「右」や「左」に相当する語彙を持たない言語の話者が示す方位定位能力(dead reckoning)などの存在を考えると,言語が思考に及ぼす影響は予想以上に大きいかもしれません。(興味のある人は,『ことばと思考』や『言語が違えば,世界も違って見えるわけ』を参照。)

まとめ

今回のお話はどうAIに結びついてくるのでしょうか。今回は,捉え方,注意の限界,習慣化というキーワードから,言語によって思考が形成される側面があることを見てきました。これは,「話すために考える(Thinking for Speaking)」という考え方ですが,これに従うと,AIの機械学習も言語を通して捉え方を学習し,学習した言語の捉え方を通して状況を認識するという双方向の学習経路が重要であることを示唆していることになります。ただし,AIには人間のような注意の限界がありませんので,それをどうデザインするかという問題はあると思います。忠実に人間の心の活動をシミュレーションすることを目指すのであれば,注意の限界を意図的に設ける必要がありますね。

今回の議論でAIに関わっていることがもう一つあります。それは,機械翻訳に関する問題です。本連載の初回ですでに述べましたが,AIを用いたコミュニケーション支援ツールは劇的な進化を遂げています。翻訳ソフト,音声認識ソフト,音声読み上げソフトなどを駆使すれば,そもそもコミュニケーションのために外国語を学習する必要がなくなる日が来るかもしれないのです。実際,もうすでに社内での英語の使用を禁止し,コミュニケーションはもっぱらAI自動翻訳を通じて行うと宣言している企業もあります(関連記事)。もちろん,それでも僕は外国語を学習する意義が将来失われるとは思っていません。それは,今回取り上げた「捉え方」の問題が異なった言語間には横たわっているからです。次回は,言語間の捉え方の差異の観点から今後の英語教育の在り方について私見を述べてみたいと思います。