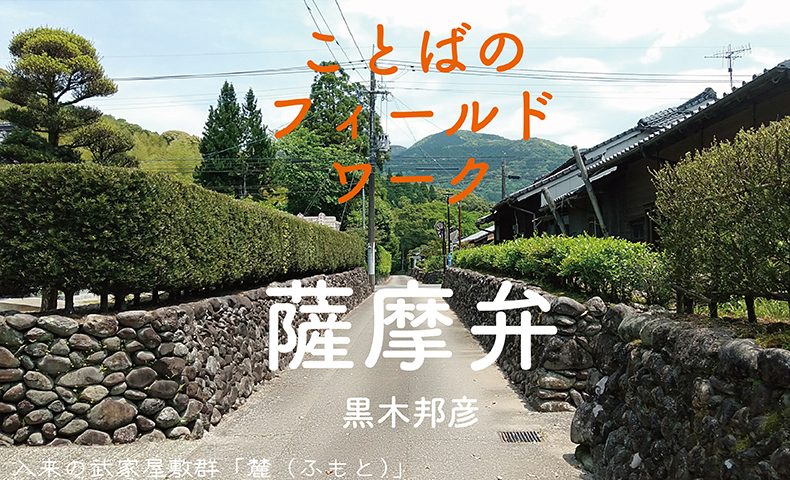

山過ぎる山、開聞岳

冒頭画像の開聞岳は、次掲地図 (Google Maps) のとおり、薩摩半島のほぼ南端にあり、自身も瘤のような小半島をなしています。無修正のままアニメに出せそうな形状ですね。周りに障害物がなく、大きさもほどよいので、近くを通るだけで、その山々した全貌が満喫できます。

1 前回の復習

前回は、薩摩弁の記録に、平凡な (= 多くの方言に共有されている) 言語デイタが欠かせないことを説きました。これがなければ、薩摩弁の文法、語彙、音韻を記述する際に、間違った一般化をおこないかねません。

2 薩摩弁の特異性

特徴的な言語デイタも平凡な言語デイタも、対象言語の (i) 文法、(ii) 語彙、(iii) 音韻を等しく示しています。両デイタは、自然言語間 (⊋ 方言間) において (i–iii) がどのように類似/相違するかを見る際にも欠かせません。たとえば、ある自然言語Aの語順が二大派閥の1つ、「主語#目的語#述語」(例: 花子が#球団を#買収した) であることを突きとめたとします。発見した語順の類型こそ稀少性に欠けますが、言語Aの文法の一端が明らかになったわけです。その上、様々な自然言語の語順を比較する際に言語Aを研究対象に加えることも可能にしています(注1)。

第10回記事にも述べたとおり、先行研究が提示する薩摩弁の言語デイタは、薩摩弁の特徴をとらえたものに集中しています。各種メディアに注目されてきた薩摩弁の聞き取りづらさもあって、薩摩弁はずいぶん変わった方言に映るかもしれません。

3 薩摩弁の文法的要素

しかし、薩摩弁はあきらかに日本語の一種です。促音偏愛や語音調といった特徴を持つ一方、文法、語彙、音韻の多くを日本語諸方言と共有しているのです。とりわけ、(A) に列挙する文法的要素 (= 発話構成素の配列ないし作り方) に関して言えば、薩摩弁は【 】に記したとおり、日本語一般に同じです。(A) の各要素を反映した文 (1) を見ながら、薩摩弁の日本語みをご確認ください。

(A) 薩摩弁の文法的要素

1. 「主題#題述」という文構成素の配列【日本語一般の要素】

例: 主題 (1b) が題述 (1c–k) に先行。

| (1) | a. | b. | c. | d. | e. |

| ほㇶ➘て | もどいあし➘ | ひらかわん | みせ➘のー | のもとの➘ | |

| hoste1 | modor2+asi2 | hirakawa1-no | mise2-no | nomoto2-no | |

| そして | 戻り+足 | 平川-の | 店-の | 野元-の | |

| ‘そして、帰り道、平川の店の、野元の | |||||

| f. | g. | h. | i. | j. | k. |

| あㇶこ➘で | ごえん➘の | あんぱんの➘ | くかたで➘ | もどったい➘ | しょっ➘た |

| a1-sko1-de | go1+en1-no | an2+pan1-o | kw2-kata-de | modor2-tai | si1-jor-ta |

| 彼–処-で | 5+円-の | 餡+パン-を | 食い-方-で | 戻っ-たり | 為-て-た |

| あそこで5円の餡パンを食いながら戻ったりしてた。’ (03M40荒川) | |||||

2. 「補部#述部」という節構成素の配列【日本語一般の要素】

例: 補部 (1c–f), (1g–h) が述部 (1i) に先行。

3. 「修飾部#被修飾部」という節構成素の配列【日本部一般の要素】

例: 連体修飾部 (1c) が被修飾補部 (1d) に先行。

修飾部 (1e) が被修飾補部 (1f) に先行。

連用修飾部 (1c–i) が被修飾述部 (1j–k) に先行。

4. 接尾形態素を頻用する語形成【日本語一般の要素】

| 例: | (1c–e, g) | (1f) | (1h) |

| hirakawa1-no | a1-sko1-de | an2+pan1-o | |

| 平川-の など | 彼-処-で | 餡+パン-を | |

| (1i) | (1j) | (1k) | |

| kw2-kata-de | modor2-tai | si1-jor-ta | |

| 食い-方-で | 戻っ-たり | 為-て-た |

5. 接尾形態素同士の連辞関係・範例関係【日本語一般の要素】

例: (1f, i, k) の接尾形態素 /-sko1-de/, /-kata-de/, /-jor-ta/ は全て逆順にできない。

(1f) /-sko1/ は /-r/, /-no/, /-ge/ などと範例関係にある (= 共存できない)。

(1f, i) /-de/ は /-no/ と範例関係にある。

(1k) /-ta/ は /-e/, /-u/, /-te/ などと範例関係にある。

6. 語幹(注2)複合 (“+” はその印) を頻用する語形成【日本語一般の要素】

| 例: | (1b) | (1g) | (1h) |

| modor2+asi2 | go1+en1 | an2+pan1 | |

| 戻り+足 (= 帰り道) | 5+円 | 餡+パン |

7. 組み合わせの自由度に優れた語幹複合【日本語一般の要素】

例: (1g) /go1+en1/ ‘5+円’ 以外の単位も語幹複合で表現可能。

例: /go1+kai2/ ‘5+回’, /go1+miri1/ ‘5+ミリ’

例: (1g) /go1+en1/ ‘5円’ 以外の額も語幹複合で表現可能。

例: /iti1+en1/ ‘1+円’, /zjuu2+ni2+en1/ ‘1+2+円’

例: (1h) /an2+pan1/ ‘餡+パン’ 以外のパンも語幹複合で表現可能。

例: /sjok1+pan1/ ‘食+パン’, /karee1+pan1/ ‘カレー+パン’

注

(注1) 日本語方言の語順に、研究者や好事家が調べあげたものはほとんどありません。つまり、語順の比較研究に使える日本語方言はきわめて少ないのです。

幸い、語順を知るための資料は少なからずあるので、徐々に改善されていくでしょう。

(注2) 語構成素のうち、接辞を取りうるもの。次掲 (A) であれば、太字部が語幹です。

| (A) | お-客 | 食べ -た |

| 客 -たち | 食べ-させ -た | |

| お-客-さん | 食べ -られ-た | |

| お-客-さん-たち | 食べ-させ-られ-た |