はじめに

これまでの連載で、生成文法が掲げているプラトンの問題とそれに対する認知文法の考え方を一つ一つ見てきました。残すは、有限から無限を生み出す表現の生成のメカニズムに関わる問題です。本連載第3回で紹介した「ことばを習得する過程で一人の人間が耳にする表現の数は有限個であるにもかかわらず、人間が作り出したり、理解できる表現の数は原理上無限個であるのはなぜか」という問いについて今回は考えてみましょう。

有限から無限へ

まず、これまでの議論を振り返ってみましょう。本連載第3回以降、従来の言語学からは非常識と見なされている「大量に聞いて覚えると話せるようになる」という考え方は、実は、ディープラーニングの設計思想から見るとそれほど非常識ではないというお話をしてきました。実際、認知文法では大量に表現を覚えることが重要であり、そのようにして大量に覚えた表現を用いて僕たちはことばを使っているという用法基盤主義を唱えています。

そして、上記のように主張すると、必ず、次のような批判を受けることになります。もし覚えた表現を用いてしゃべっているのであれば、当然、実際に使われる表現の数は覚えた表現の数よりも少なくなるはずである。ところが、実際に使われる表現の中には覚えた表現ではないものが多く含まれている。この事実は、表現を覚えただけではことばを使うことはできないということを示しているのではないかというものです。実際、(1)のような文を僕は作ることができますし、読者の皆さんもこの文を理解することができます。それにもかかわらず、この文はどこかで使われたものを僕が覚えていてそのままここに書き出したわけではありませんし、もっと言うと、この文はおそらく人類史上初めて出現した文でしょう。

(1) ドラ猫を抱えたおサカナくんを追っかけて、スキップで出かけていく、ひょうきんな磯野さん。

他にも、覚えている表現をそのまま再現しているわけではないことを示す証拠はあります。それは、人間の言語は、文の長さを無限に長くできるという性質を持っているという事実です。例えば、(2)を見てください。

(2)

a. これはノミのピコ。

b. これはノミのピコの住んでいるネコの五右衛門。

c. これはノミのピコの住んでいるネコの五右衛門の尻尾踏んづけた章君のマンガ読んでるお母さんがお団子を買うお団子屋さんにお金を貸した銀行員、、、

(2)は『これはのみのぴこ』(谷川俊太郎作)という絵本からの引用です(原文はすべてひらがな)。この絵本では、ページをめくるごとに文がどんどん長くなっていくのですが、言語学者として興味深いのは、この作品が示しているように、文を長くすることには原理上限界がないということです。そして、これらの事実は、人間の記憶量は有限であるのに、実際に使われる表現の数は無限個であり、かつ、一つの文だけを見ても、その長さに限界がないのはなぜかという問いを言語学者に投げかけることになります。そこで、チョムスキーは理論言語学の目標の一つに有限個の規則もしくは原理から無限の表現を生成する文法を明らかにすることを掲げたわけです。これは一般的な理論言語学の教科書の最初の方に出てくるお決まりの話しです。

ただし、これらの事実は、表現を覚えただけではことばを使うことができないことは示していますが、大量に覚えること自体が無意味であるとまでは示していません。実際、認知文法が掲げている用法基盤主義では、覚えた表現をそのままオウム返しに用いると主張しているわけではありません。覚えた表現をそのままオウム返しにするのではなく、大量に覚えた表現から抽出された抽象的なイメージ(スキーマと呼ばれる)を用いて無限の表現を新たに作り出すこともできるのです。ですから、上述の批判は当たっていないことになります。用法基盤主義が取り組んでいるのは、覚えた表現をもとにして、新たな表現を無限に作り出す認知メカニズムの解明なのです。

記号演算とマトリョーシカ

ちなみに、有限から無限へという問題は、言語の特徴の中に記号演算とマトリョーシカ(入れ子)を見ることで簡単に解決できます。まず、記号演算について理解するために、少しバカらしい問いを立ててみましょう。1+1=2のような二つの数の足し算は、この世界に全部で何個ありますか?もちろん、答えは無限個ですよね。なぜなら、11+12=23、600+5=605、、、と具体的な足し算を数え上げていっても永遠に終わらないからです。この永遠に終わらない足し算を全部覚えなさいと言われたらどうでしょうか。絶対にイヤですよね。でも、二つの数の足し算は小学生にだってできるのです。それは、足し算をX+Y=Zという記号の演算操作として理解し、XやYに具体的な値を代入すればいいだけだからです。そして、同様なことが、言語にも見られます。中学校で、主語・動詞・目的語(SVO)の形をとる英語の文をすべて調べてきなさい、なんて宿題が出たら大変です。Mary hit John. Beavers build dams.、、、とこの宿題は永遠に終わりません。そこで、生成文法などの理論言語学者の多くは文法を数学と同じ記号操作であるとみなします。そうすることで、具体的な表現を覚えることなしに、無限個の文を作り出すことができます。SやVやOに異なる単語を入れればいいだけですから。

次に、マトリョーシカについてです。マトリョーシカとは、人形を開けるとその中から人形が出現し、その人形を開けるとさらに小さな人形が出てくるという繰り返しの構造になっているロシアの民芸品です。そして、このような繰り返し(recursive)の構造(入れ子構造とも呼ばれる)を言語の中に見ることによって、有限から無限へという問題は簡単に解決できるのです。例えば、センテンス(=文)は必ず名詞句を含みますが、名詞句を構成する要素の中には関係詞節のようにセンテンスを含むものもあります。(3)はマザーグースと呼ばれている童謡の一節ですが、名詞句の中にセンテンスが出現し、そのセンテンスの中にも名詞句が出現します。そして、その名詞句の中にもまたセンテンスが出現する、、、という演算の繰り返しで、無限に長い文が作られているのです。

(3)

a. This is the house that Jack built.

b. This is the malt that lay in the house that Jack built.

c. This is the rat that ate the malt that lay in the house that Jack built.

d. This is the cat that killed the rat that ate the malt that lay in the house that Jack built.

もちろん、これは生成文法などの理論言語学の考え方の一部を紹介しただけですので、細かいことを言いだせば、きりがありませんが、重要なポイントだけを押さえておきましょう。まず、第一に、文法を形式的な記号操作と見なし、それぞれの記号に入力する単語を換えることによって、無限の文が生成できるというものです。第二点目は、この記号操作が作り出す構造に「繰り返し」ないしは再帰性(recursion)を認めるということです。そして、この再帰的な記号操作により、有限から無限を生み出すというプラトンの問題の一つが解決できるわけです。

一方、認知文法では、そもそも文法を形式的な記号操作とはみなしません。そのため、必然的に再帰的な演算操作も仮定されないことになります。なぜ文法を形式的な記号操作とみなさないかという問題は、込み入った議論が必要ですので、次回検討することにしますが、以下では、再帰性に議論を絞って検討していくことにします。

世界は大きなマトリョーシカ

再帰性に関する認知文法の考え方を紹介する前に、この再帰性に関する言語学界での論争について触れておきます。生成文法では、狭義の言語機能に含まれるのは、言語計算システムのみであり、特にそれが示す再帰性のみであると考えるのが一般的なようです(『(増補版)チョムスキー理論辞典』pp. 580-581)。もちろん、生成文法の中にもいろいろな立場があると思いますが、再帰性が人間言語に備わった普遍的な特徴であるという主張はほぼ共有されていると思います。これに対し、ダニエル・エヴェレットは、ピダハンという言語にはその再帰性がないことを発見し、再帰性はすべての言語に共通する普遍的な特徴ではないと主張しています。この論争に関しては、再帰性とは何かという定義の問題が絡んでいますので、簡単には論じられません。興味のある方は、『ピダハン』(ダニエル・エヴェレット著、屋代通子訳)、The Grammar Of Happiness(DVD)、などに加えて、YouTubeでも本人のQ&Aが視聴できますので、そちらをどうぞ。

では、再帰性に関する認知文法の立場はどうでしょうか。実は、僕の知る限り、認知文法の提唱者であるラネカー(Ronald W. Langacker)はこれに関しては何も言及していないようです。ただし、ラネカーは、言語に再帰性は存在すると考えているはずです。より正確に言うと、言語に限らず人間の認識の構造の中に再帰性は存在するとラネカーは言うと思います。なぜなら、ラネカーの1987年の論文 “Nouns and Verbs” (DOI: 10.2307/415384)の中で示された認知文法の存在論(ontology)の全体像の中に再帰的な考え方が既に示されているからです。そこで示されたのは、人間に認識されるすべての実体(entity)は、モノ認識(thing)と関係認識(relation)に二分されるというものでした。そして、この二分法に時間認識の有無や境界認識の有無が加わることにより、ラネカーの品詞論が展開されるわけですが、このモノ認識と関係認識という二分法に再帰性が内在しているのです。ただし、はじめに断っておきますが、この二分法は、あくまでも、人間の外界の捉え方(construal)に基づいたものです。ですので、認識対象である実体をモノとして認識するか、関係として認識するかは、人間側の捉え方次第ということになります。この「捉え方」という概念は、認知文法にとって最も重要な考え方の一つですので、また後の回で改めて詳しく説明します。

それでは、「石」を例にとって考えてみましょう。僕らが一個の石を一つのモノだと認識するのは、内部の物質が相互に強く結びついているからです。つまり、構成要素同士が強い関係で結ばれているのです。一方、石に付着している砂をその石の一部とはみなさないのは、石と砂の間の結びつきが弱い、つまり、関係認識が弱いからです。では、一つのモノである「人間」が複数存在し、それぞれの人間同士にさらに結びつきが認識される場合はないでしょうか。ありますね。例えば、恋愛感情や血縁関係は人々を結びつけます。実際、個体同士の結びつきが強固に感じられれば、個々の要素が全体として一つと認識され、「ひとカップル」や「一家族」のように一つのモノとして認識されるようになります。ただし、ここで述べているモノとは、必ずしも、物体を指すわけではありません。要素間の強い結びつきによってモノ的に認識されている実体ということになります。「チーム」などはこうして認識されたモノです。そして、複数の「チーム」間の結びつきが強く感じられれば、さらに大きな「リーグ」などとして認識されるわけです。このように、モノ認識と関係認識(モノとモノとの結びつき)は再帰的(recursive)に登場することになります。そして、このような認識が繰り返されるごとに重層的な構造が生まれてくるわけです。

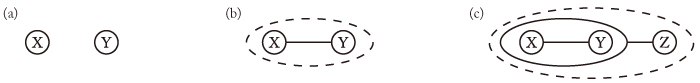

以上の再帰的なモノ認識と関係認識の出現を図を用いて具体的に説明することにしましょう。図1を見てください。図1(a)は、二つの要素(XとY)が認識された状況を表しています(ここではLangacker (2017)にならって要素(element)としてあります)。このように二つの要素が認識されると、その間に何らかの関係が認められるようになります。それが図1(b)です。重要なのは、このように複数の要素の間に関係が認められると、全体として一つの要素としてみなされる潜在性が生じるということです。図1(b)の破線の楕円はこの潜在性を表しています。そして、図1(c)が表しているのは、連結したXとYがより大きな要素とみなされ、それがさらに他のZと連結したケースです。もちろん、この連結によって、さらに大きな要素が認識される潜在性が生じるため、図1(c)でも全体が破線の楕円で囲まれています。そして、これが生成文法が用いる二枝分かれ(binary branching)の樹形図で明らかにされてきた統語構造を認知文法の存在論の立場から解釈したものです。

図1 (出展 Langacker (2017) Ten Lectures on the Elaboration of Cognitive Grammar)

このように要素と要素が連結し、その連結が新たに上位の要素を生み出すという存在論は、まさに生成文法の併合(Merge)という概念と軌を一にする考え方ですが、まったく同じというわけではありません。生成文法ではこの再帰性を言語機能の特徴としてとらえていますが、認知文法では人間の認識のあり方の特徴としてとらえているのです。言い換えると、生成文法では併合という言語特有の記号操作にマトリョーシカを見ているのですが、認知文法では、人間の存在物の認識の仕方の中にマトリョーシカを見ているのです。

認識の柔軟性

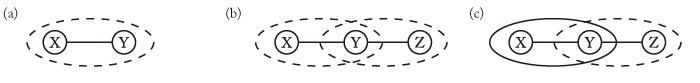

数学的な記号操作には柔軟性は期待できませんが、人間の認識は実に柔軟です。例えば、図2(a)の認識は図2(b)のように展開するかもしれません。ZがYのみと連結されるのです。そして、これは、図1(c)のような階層構造を生み出す認識ではなく、連続性(seriality)をもたらすものです。実際、言語においては、(4)に示すように、連続性によってとらえられるものもあります。また、図2(c)のように、連結されたXとYで構成された要素全体とZが結び付けられるのではなく、その一部としてのYとZが連結することもあります。関係詞節などの構造はこのような認識に支えられていると考えられます。(2)の「これはのみのぴこ」や(3)のマザーグースなどは、このような認識によって動機づけられていると考えられます。

(4)

a. It kept on raining day after day after day…

b. A lie is a lie is a lie.

図2 (Langacker (同上:208一部改変)

これ以外にも、言語には、(5)のようなマトリョーシカ構造(入れ子構造)があります。このような例は、おそらく、人間がミラーニューロンなどの働きによって他者の認識状態をシミュレーションすることによって生じるマトリョーシカだと考えられます。

(5) You may think that I know that Everett believes that Chomsky made mistakes.

チョムスキーが間違いを犯したとエヴェレットが信じていることを僕が知っているとあなたは思うかもしれない。

僕らは他者の心の中身を想像することができますが、そのことは、他者も僕らと同様に別の他者の心の中身を想像できることを意味しています。その別の他者もそのまた別の他者の心の中身を想像できるはずですから、これが無限に続くことになります。このような他者の認識の問題は、後の回で間主観性(intersubjectivity)の問題として改めて考えてみたいと思います。

理論言語学の課題

今回は、「ことばを習得する過程で一人の人間が耳にする表現の数は有限個であるにもかかわらず、人間が作り出したり、理解できる表現の数は原理上無限個であるのはなぜか」という問いについて考えてみました。この問題に対し、生成文法は言語が持つ記号演算と再帰性という特性から解決策を探っているわけですが、認知文法では、人間の認識のあり方の中にその答えを求めています。どちらがより真実に迫っているかという判断は読者に委ねるしかありませんが、言語と認識にそれぞれ別々の仕組みを想定するよりも、両者をリンクさせる理論の方が僕には魅力的に映ってしまいます。そしてそれは、言語処理に対しても画像認識と同じ設計思想で挑んでいるディープラーニングの挑戦とも共鳴します。もちろん、言語処理にチャレンジしているディープラーニングの研究においても、技術上の様々な問題をクリアするため言語処理特有の仕組みを組み入れてはいますが、根本となる設計思想は基本的には変わらないのです。

以上、本連載第3回から今回まで、「プラトンの問題」について、認知文法の考え方を述べてきました。一言で言えば、言語には習得できないような特徴があるとこれまで生成文法をはじめとする理論言語学では主張されてきましたが、実際には、言語の特徴はすべて習得できるということに尽きます。ただ、このように主張すると、もっと大きくて厄介な問題に突き当たることになります。それは、ヒト(人間)だけがしゃべれるのはなぜかという問題です。

仮に、たくさん聞いてたくさん覚えたらしゃべれるようになるのだとしたら、チンパンジーのようなヒトに近い霊長類に大量にことばを聞かせればしゃべれるようになるはずです。でも、どんなにチンパンジーに言語を教えても、残念ながら、彼らは人間が話すようには話せるようになれません。もちろん、発声器官の差異は決定的な要因ではありません。手話を学べばよいわけですから。

実は、認知言語学の一般的な研究スタイルは、言語能力と一般的な認知能力の関係性を探していくことにあります。そのため、研究が進めば進むほど、どうしても、ヒトと他の動物たちとの差が縮まっていくことになります。ヒトと他の動物たちとを連続的にとらえると言ってもいいでしょう。しかしながら、ヒトだけが言語を持っているというのは歴然とした事実ですから、両者に明確な境界線を引くことも必要なのです。両者の違いを明確に説明しないことには、理論言語学者としての重要な仕事を放棄したことになってしまいますから。なぜヒトだけがしゃべれるのかという問題は、理論言語学における共通の課題なのです。

しかも、この問題はディープラーニングを用いた言語処理研究に対しても、根本的な課題を突きつけることになります。本連載第2回でも説明したように、ディープラーニングは脳神経回路を模したモデルを用いています。ということは、ディープラーニングは、原理的には、ヒトと同様の脳神経回路網を持つすべての動物の認識をもシミュレーションしていることになります。そのため、ヒトだけが持つ“何か”を組み入れない限り、ディープラーニングによる言語処理研究は決して成功しないということを予測することになります。逆に、ディープラーニングだけで言語処理がうまくいった場合は、程度の差こそあれ、他の動物たちも言語を持つことを予測することになるのです。

本連載第2回の最後のところで、これからの理論言語学者は、AI研究に対して積極的に提言を行っていくことが必要だと述べました。この「ヒトだけが持つ“何か”」を明らかにし、AI研究に還元していくことが僕ら理論言語学者の使命とも言えるではないでしょうか。そして、その“何か”こそが、まさに生成文法の主張している普遍文法(UG)かもしれませんし、そうでないかもしれません。次回以降、その“何か”について、皆さんと考えていきたいと思います。