update 2023.1.20

執筆要項のページへようこそ

キーワード 執筆要項 執筆要綱 投稿規定 原稿の書き方? Notes for authors 英文論文執筆用のガイドライン

ひつじ書房で使っている執筆要項です。言語学の研究書の出版に実際に使っているものです。文学研究や心理学研究などの場合、方針を内容に会わせて、変更します。今後、改良していきたいと思っていますので、どうぞご意見、ご質問をお寄せ下さい。

もし、参考にされて自身で執筆要項を作られました場合には、よろしければ、お作りになった執筆要項をお送りいただけますと幸いです。参考にさせていただきます。

執筆要項(和文横組み用)の最新版は1.85です。

原稿を送る場合の注意

ワードなどで作られた原稿は打ち出して、意図通りになっているかをハードコピーをかならず執筆されたご本人が確認して下さい。編者がとりまとめて、出版社に送るという場合も、本人が確認したものを送って下さい。他人が見ても、文字化けや図版の中身がずれていることなど、気が付かないことがあります。図版は、100パーセント完成させる必要はありません。それは、編集と印刷所の仕事です。ただし、意図通りではない場合には、鉛筆で結構ですので、図版に意図を注記のスタイルで書いておいて下さい。

改良した点

20221013→細かな修正を加えました。→1.85

20221005→細かな修正を加えました。→1.84

20160407→「第2部 お願い」の「5.1 データファイル」に修正を加えました→1.83

20150121→「第1部 方針」の「章末(巻末)での参考文献リストの記述」に修正を加えました→1.82

20140630→「第2部 お願い」の「5.3 ハードコピーは絶対必要」をに修正を加えました→1.81

20120621→「第2部 お願い」の「4.2 原稿用紙」を30文字×32行としました→1.8

20121214→「第2部 お願い」を改訂しました。(提出時の注意を変更)

音声記号などについての注意を追加しました。そのほか、部分的に改訂しました。→1.7

20120621→誤字等の訂正を行いました。→1.61

20120123→誤字等の訂正を行いました。→1.6

20070912→参考文献の和文書名とピリオドの間を詰める→1.012

20070912→参考文献の和文書名とピリオドの間を詰める→1.012

20070606→索引の箇所を改訂→1.011

20070216→索引の箇所を改訂→1.006

20070208→ed、edsをed.、eds.に改訂

20061204→見出しのポイントシステム改訂

20061128→複数行に渡る例文について改訂

20061011→部分的に訂正しました。例文を見やすくしました。

20060915→部分的に訂正しました。Text用の執筆要項をアップしました。

20060609→全体的な見直しを行いました。

20050819→部分的に訂正しました。

20050816→部分的に訂正しました。

20050703→校正について追加しました。

20050630→用字・用語について追加しました。

20050210→ファイル名の文字数制限

200502→表記の数字

NEW

録音・録画データの共通転記記号

これからの言語研究は、談話を扱うことがいっそう増えていくことになります。録音・録画された資料を研究データとして転記(transcript)することが重要になりますが、研究者それぞれが別の転記方法を使っていると不便になります。ひつじ書房ではシリーズ文と発話の刊行を開始しました。そこで用いられている転記のための記号一覧です。

本シリーズで統一する為に作成された、共通転記記号一覧を公開いたします(PDF)。

録音・録画データの共通転記記号

『日本語の正しい表記と用語の辞典』(講談社校閲局編)という本を見たが、出版社のものだけあって、私としては非常に納得のいく説明が多い。そんなの前から常識だ、今さら何を行っているか、と言われてしまうかもしれないが、良くできている。たとえば、「数字の書き方」の(b)の方法。これは横組みが多くて、欧文が多くはいる出版社としては、とても助かる内容になっている。オススメしたい。

『日本語の正しい表記と用語の辞典 第三版』(講談社校閲局編)

著者校正のやり方 校正をする前にご覧ください

著者校正のやり方(proofreading_20230120.pdf)(PDF形式)

校正記号について(著者の方、ぜひご覧下さい)

赤字の入れ方の見本(kouseikigou_20220629.pdf)(PDF形式)

索引の作り方について

索引の作り方アンチョコ(sakuin_toranomaki2010.pdf)(PDF形式)

執筆要項(学術図書用)

sippituyoko_20221013.pdf

言語学の論文、著作をひつじ書房に提出する際に確認してほしいこと、または、ひつじ書房につたえる注意点として。

ワード版・

PDF版

一般書的で、縦書きの書籍用の執筆要項。0.01版。

PDF版

執筆用原稿フォーマット

J_format20240710_34x30.doc→wordファイルでそのまま打ち込むことができます。文字の大きさ、行間の設定がすんでいます。+設定の説明と例文の設定を入れています(34文字×30行)。注の体裁は、2008年版に改訂してあるまま。

各章の冒頭に要旨を入れる場合はこちら(J_format20240710_34x30_yousi.doc)

J_format20240710_34x29.doc→wordファイルでそのまま打ち込むことができます。文字の大きさ、行間の設定がすんでいます。+設定の説明と例文の設定を入れています(34文字×29行)。注の体裁など、2008年版に改訂してあります。201301版では29行の設定を訂正しました。

J_format20240710_gengohen.doc→ひつじ書房の101巻以降の新しい言語編のフォーマットです。wordファイルでそのまま打ち込むことができます。文字の大きさ、行間の設定がすんでいます。+設定の説明と例文の設定を入れています(30文字×32行)。

原稿の提出に際して(和文)

原稿執筆が終わり、さあ、出版社に渡そうというときの注意点、確認点。

完成した原稿の出版社への渡し方、編者の注意点

編者へのお願い

初めて編者をつとめる方へ

編者の仕事のガイドライン(guideline_for_editor_20201016.pdf)(PDF形式)

編者の仕事のガイドライン(guideline_for_editor_20201016.html)(html形式)

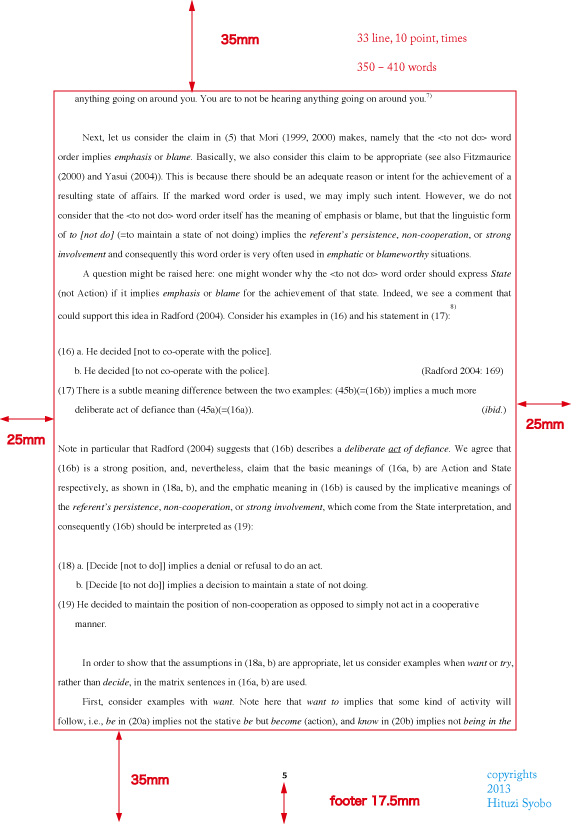

英語論文執筆用原稿フォーマット

英文論文のテンプレートです。「sample_english_20111227.doc」→wordファイルですので、そのまま打ち込むことができます。文字の大きさ、行間の設定がすんでいます。2011年版です。

英文論文のテンプレートです。「english33L_20130129.doc」→wordファイルですので、そのまま打ち込むことができます。33行バージョンです。

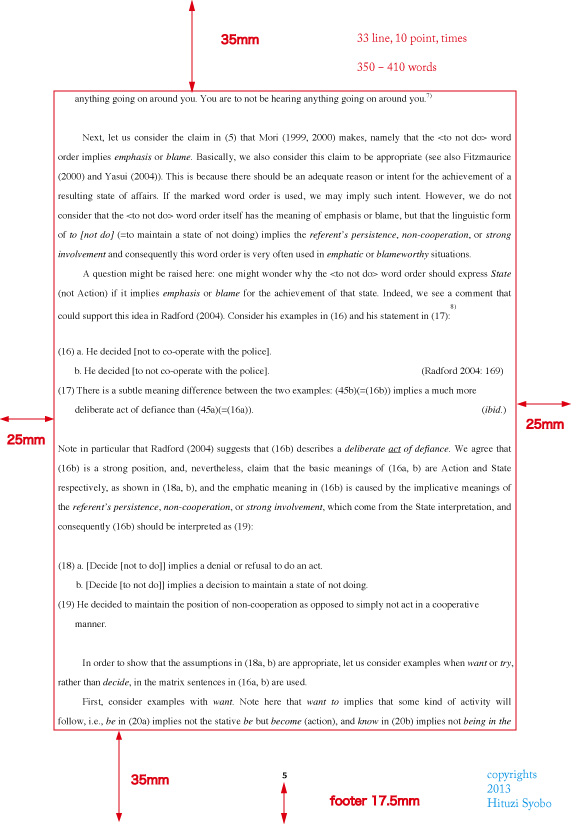

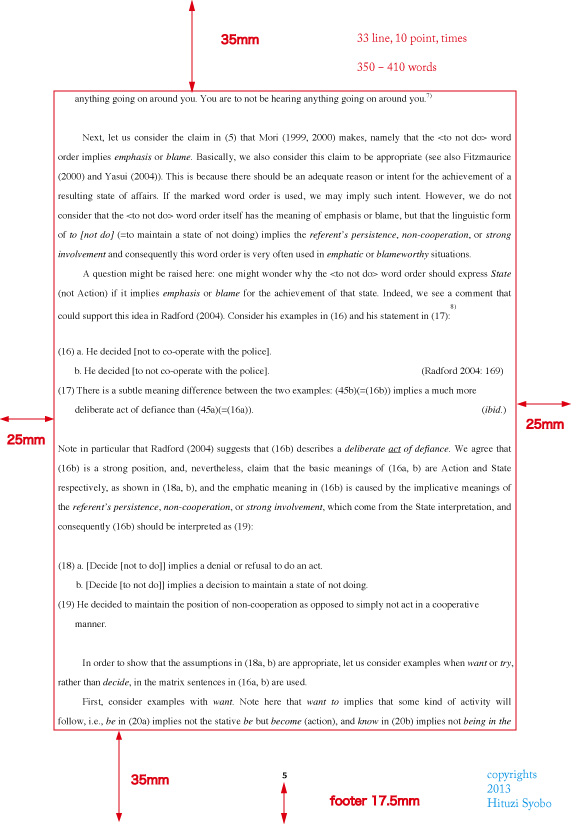

英文論文執筆用のガイドラインです。マージンなどを図示しています。「english33L_5p_20130129.pdf」→pdfファイルです。33行バージョンです。

ひつじ書房の目指すもの

◎英文研究書の刊行を行います。

ひつじ書房は英語での研究書をこれまでも、刊行してきました。言語学の分野でですが、紙の書籍として英文学術書を作ることはこれまでにも、手がけてきています。これまでの問題は、国際的な流通が十分にできないことでました。せっかく刊行した英文書籍を海外から注文して入手することがたいへん難しいという問題がありました。ひつじ書房は、このことを打開するために、kindle版を作成することにしています。紙の書籍を作った上で、kindle版を作って、amazon.comでの販売を今年の末には開始する予定です。これは実験ですが、2013年のうちにkindle版を販売します。

これにより、海外からの注文に応えることができるようになり、販売することができるようにし、海外への学術情報の発信ができることになります。

執筆要項(一般図書用)2013.12.17改訂しました

sippituyoukou_ippan20131217.pdf

執筆要項(教科書用)

sippituyoko_text_20100831.pdf

オックスフォードマニュアル

シカゴマニュアルよりもオックスフォードマニュアルの方がわかりやすい。学術書はTable of contentsとは言ってはいけないそうだ。ひつじ書房では、こちらを参照して本を作っています。(オランダ・ドイツの出版社Mouton De Gruyterは、Table of contentsという見出しを使っていることがあります。)

ブッチャー・コピーエディティング

さらに説明がわかりやすい。柱のテキストが長すぎる場合どうするか?そういうことが書いてあります。これも参考にして本を作っています。新版を現在、社内で読破中。社外の方も参加できますので、お問い合わせ下さい。

シカゴマニュアル

シカゴマニュアル

シカゴマニュアルの中を検索して該当ページを知ることができます。また、良くある質問に対する回答もまとめられています。

グレッグ・レファレンス・マニュアル

こちらは紹介だけ

学会執筆要項

日本語学会・『日本語の研究』投稿規定

日本語文法学会・『日本語文法』投稿案内

社会言語科学会・『社会言語科学』原稿募集のお知らせ

日本認知科学会・『認知科学』への投稿の案内

日本言語学会・執筆要項

日本英語学会・投稿規定

日本第二言語習得学会の学会誌 Second Language への投稿論文の執筆方法と投稿方法

日本社会学会・執筆要項

日本心理学会

APAのスタイル

Languageのスタイルシート

海外の出版社

ラドピ

トランスパシフィックプレス

Hart Publishing, Oxford - Good books for lawyers

ISBS

ご連絡先e-mailアドレス

hensyu(アット)hituzi.co.jp

担当 松本功 ひつじ書房代表取締役

学術書の刊行の仕方

お願い

リンクをされる場合は、執筆要項ということばがクリックされるようにリンクをお張り下さい

例

執筆要項

キーワード

執筆要項 執筆要綱 執筆基準 論文執筆要項

追伸 こころづもり

●多言語対応版の執筆要項を作りたい。

●シカゴマニュアル研究会をやりたいと思っていますが、ご賛同される編集者、司書、研究者の方いらっしゃいますか? もし、いっしょに勉強会をやってもいいという方がありましたら、メールを下さい。

ひつじ書房ホームページ