ひつじ書房は、社員を募集中です。詳細は以下をご覧ください。

2017年春卒と既卒の方、2018年春卒予定の方へ 正社員の募集・求人・採用(編集+出版業務)ページ

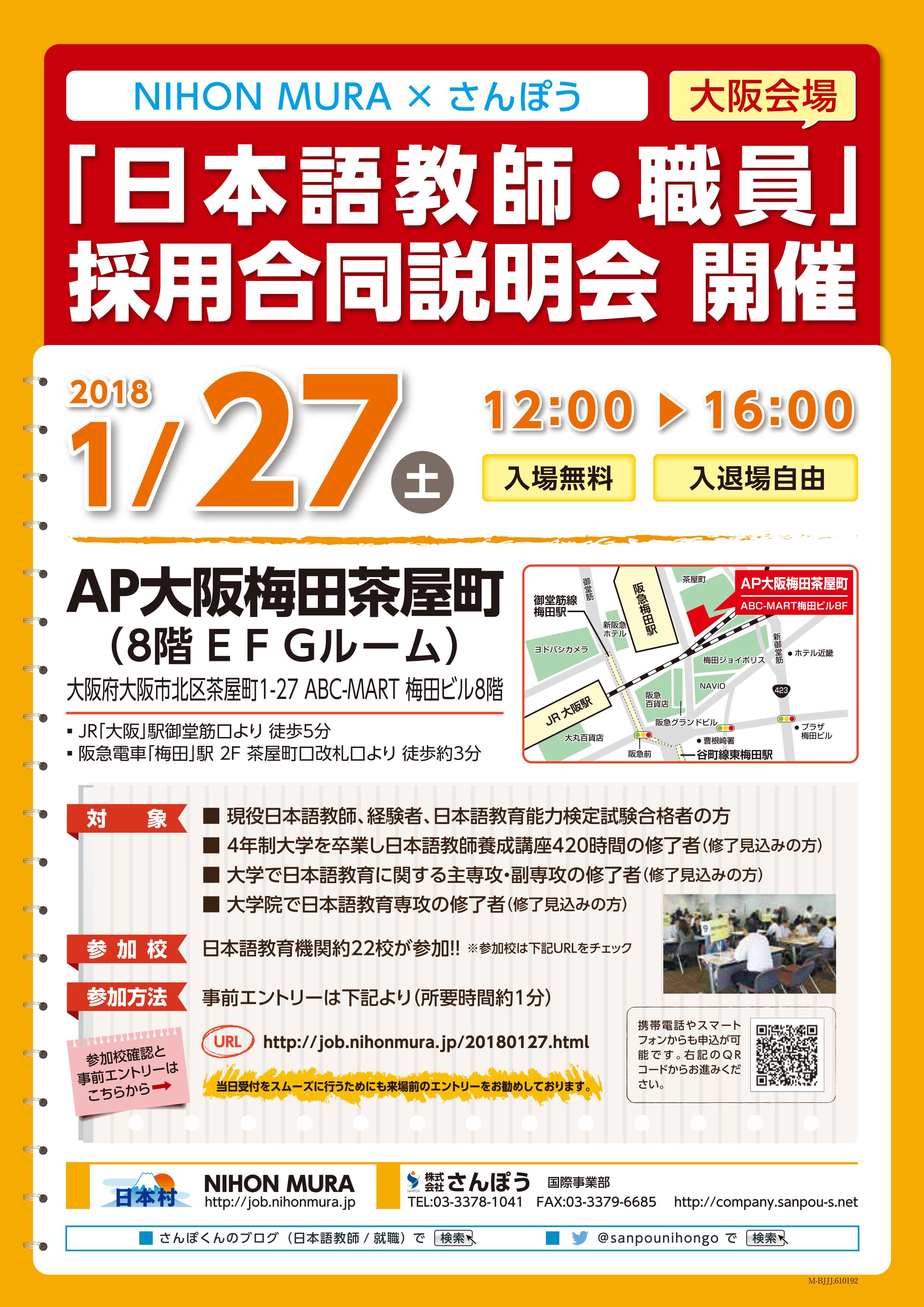

株式会社さんぽうより、イベントのご紹介です。

日本語教師・職員を目指す方のために採用説明会を大阪と東京で開催するとのことです。詳細は以下のURLをご覧ください。

■NIHON MURA × さんぽう「日本語教師・職員」採用合同説明会

[東京会場] 2018年1月20日(土)12:00〜16:00

http://job.nihonmura.jp/20180120.html

[大阪会場] 2018年1月27日(土)12:00〜16:00

http://job.nihonmura.jp/20180127.html

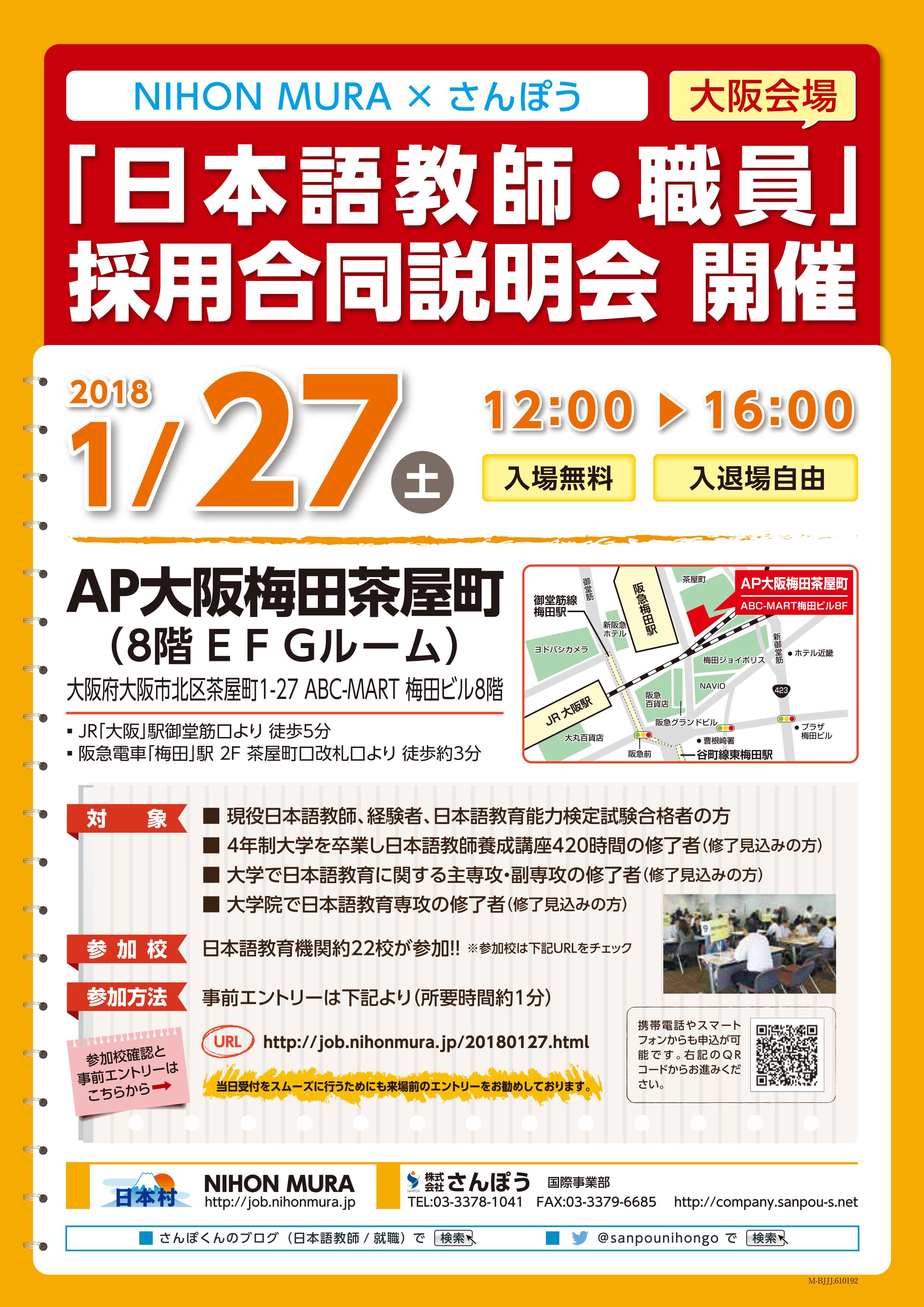

「大学入試の英語が4技能!」とのニュースがメディアに流れた。しかし、多くの人は「え、4技能?」「どこがあたらしいの?」と思ったことだろう。それもそのはずで、この「4技能」看板は実態のないブラックホールのようなものである。しかし、このニセ看板を大義名分にして、大学入試は大きな変更を強いられようとしており、多くの人が確実にその影響を受ける。本書は迷走する日本の教育行政を検証し、教育の暗黒時代から身を守るための方法を模索する。

阿部公彦著『史上最悪の英語政策—ウソだらけの「4技能」看板』詳細

小説にとどまらず、エッセイ、ルポルタージュ、評論等多彩なジャンルにおいて様々な活躍を見せる現代日本文学を代表する作家・村上春樹のフィクションの様相を、短編小説を中心としつつ、それ以外のジャンルのテクストにも目配りしながら、物語論とイデオロギー批評を始めとする諸理論にもとづき、〈修辞的構成〉〈物語と主体性〉〈物語性と視覚性〉〈倫理とイデオロギー〉の四つの部立てで論じる新たな村上春樹研究。

西田谷洋著『村上春樹のフィクション』詳細

近年、書きことばに基づく文法記述では説明できない「話しことば」の諸現象に注目が集まっている。本書は、話しことばの言語学を概説する第1部と、その応用編として同じ談話データをアプローチの異なる話しことば研究者が分析するとどのような考察が得られるかという野心的な試みに挑戦した第2部で構成されている。各章に重要キーワードの解説付き。

執筆者:岩崎勝一、遠藤智子、大野剛、岡本多香子、片岡邦好、兼安路子、鈴木亮子、中山俊秀、秦かおり、東泉裕子、横森大輔

鈴木亮子・秦かおり・横森大輔編『話しことばへのアプローチ』詳細

日本語研究と語用論研究が通い合う広場(フォーラム)となることを目指して編まれたシリーズの第2巻。語用論の研究は、多様な領域と接触しながら、新たな研究テーマとその成果が生み出されていくとき、最も活性化した姿を見せるだろう。本書は、各領域の第一線で活躍する研究者や新進気鋭の研究者の最も新しい論考を捉えた、熱い論文集である。

執筆者:加藤重広、小松原哲太、椎名美智、柴?礼士郎、時本真吾、野田春美、藤本真理子、吉川正人

加藤重広・滝浦真人編『日本語語用論フォーラム 2』詳細

『月刊 国語教育研究』2017年12月号(No.548)「新刊紹介」掲載

・渡辺哲司・島田康行著『ライティングの高大接続』評者:安部朋世

『日本語音声コミュニケーション 5』を公開しています。

『日本語音声コミュニケーション』は、オンラインジャーナルです。音声や動画を含む、インタクティブPDFで公開しています。

以下からご覧ください。

『日本語音声コミュニケーション』

『日本語音声コミュニケーション 5』

・『リポート笠間』No.63(2017.11)「面白かった、この三つ」の記事内で紹介

渡辺哲司・島田康行著『ライティングの高大接続』評者:根来麻子

・『日本教育新聞』2017念12月4日(月) 第6126号

渡辺哲司・島田康行著『ライティングの高大接続』評者:都筑学

(本記事の著作権は日本教育新聞社に帰属します。無断転載を禁じます)

『社会新報』2017年12月6日(水) 第4961号

長沼豊著『部活動の不思議を語り合おう』

「ワマナ」さんと「サタカ」さんは、どちらが優しく、どちらが気が強くサバサバしているだろうか? 聞いたことの無い名前からでもその印象を感じることができる、この現象は「音象徴」と呼ばれ、ことばの音と意味の関係を考える上でいま注目を集めている。本書では、「メイド喫茶のメイドさん」「ポケモン」「ピコ太郎」など音象徴の身近な題材を例にしながら、音の科学である「音声学」という学問へと誘う。これまでにない楽しく分かりやすい音声学入門。

川原繁人著『「あ」は「い」より大きい!? -- 音象徴で学ぶ音声学入門』詳細

本書は学校教育の中で用いられる言語について、選択体系機能言語学を理論的な枠組みとして解説する。学校教育の言語的特徴、言語とコンテクストの関係、学問的なテクストの言語的特徴、文法と作文、科目ごとのテクストの特徴、学校での言語発達が述べられている。学校教育の中で必要な言語能力とその特徴、そしてその教育に言及されており、多くの示唆に富んでいる。語学教育だけでなく、教育全般についても参考となる良書である。

メアリー・シュレッペグレル著 石川彰、佐々木真、奥泉香、小林一貴、中村亜希、水澤祐美子訳『学校教育の言語 機能言語学の視点』詳細

2017年11月17日(金)現在、Amazonでは品切れとなっており、古書のみしかないような表示になっておりますが、Amazon以外のオンライン書店、全国の最寄りの書店様では問題なくお買い求めいただけます。

目から鱗がでる、英語辞書活用秘技が満載です。

関山健治著『英語辞書マイスターへの道』詳細

週刊教育資料No.1454 2017年11月13日号に「自著を語る」掲載

・長沼豊著『部活動の不思議を語り合おう』

『図書新聞』3326号(2017年11月11日)掲載

・西田谷洋編『文学研究から現代日本の批評を考える』評者:米村みゆき

Praatは、音声学的研究に必要な機能を数多く備えた画期的なフリーのソフトウェアである。しかし、そのメニューやヘルプ、解説文書が英語という壁がある。また、反復作業の省力化を目指すと、プログラミングという壁が立ちはだかる。本書は、音声分析を始めようとする人にとって、それらの壁を乗り越える梯子の役割を果たす日本初の解説書である。ぜひ、壁の向こうにある音声学の楽しさと深みを味わってほしい。

北原真冬・田嶋圭一・田中邦佳著『音声学を学ぶ人のためのPraat入門』詳細

統計的方法は日本語教育に関する重要な知見を得るために必要不可欠な道具の一つである。本書では、日本語教育を専攻する学生や研究者を対象として、統計的方法の基礎的な部分を分かりやすく解説。統計的な記述や推測の方法について、その論理構成の説明のほか、分析ソフト(SPSS)の使い方と、実際の研究に用いられた例を示した。何よりも読者に「考え方」を身に着けてもらえるように配慮した、これからの日本語教育のための一冊。

島田めぐみ・野口裕之著『日本語教育のためのはじめての統計分析』詳細

早津恵美子著『現代日本語の使役文』が平成29年度新村出賞を受賞しました。

早津恵美子先生、おめでとうございます!

新村出記念財団ウェブサイト ◆平成29年度 新村出賞、新村出研究奨励賞の受賞者

『現代日本語の使役文』詳細

新刊・近刊のご案内の冊子『未発ジュニア版』を発送し始めました。近々みなさまのお手元に届く予定です。

『未発ジュニア版』をご覧になりたい方がいらっしゃいましたら、ひつじ書房までどうぞご連絡下さい。連絡先は、toiawase(アットマーク)hituzi.co.jpです。どうぞよろしくお願いいたします。

てんしん書房さんは、ひつじ書房のすぐそばにオープンした絵本・児童書専門の書店です。

神戸の児童書専門店「ひつじ書房」さんにて、絵本と出会い育っていらっしゃったという店主の中藤さん。ひつじ繋がりで弊社へもご挨拶にお越しくださいました。ありがとうございます!

こどもの本屋 てんしん書房

〒112-0002

東京都文京区小石川5丁目20-7 1F

李在鎬編『文章を科学する』を刊行しました。

言語教育への応用を目論んだ文章の実証的研究。「文章とはなにか」という根本的な疑問から始まり、文章の計量的分析ツール「KH Coder」の作成者自身による実践を交えた解説ほか、文章研究の理論と技術を紹介。日本語学、日本語教育、英語教育、社会学、計算言語学、認知言語学、計量国語学の専門家がそれぞれの知見から、文章研究の新たな地平を拓く。

執筆者:李在鎬、石黒圭、伊集院郁子、河原大輔、久保圭、小林雄一郎、長谷部陽一郎、樋口耕一

李在鎬編『文章を科学する』詳細

『グリム兄弟言語論集 言葉の泉』(ヤーコプ・グリム、ヴィルヘルム・グリム著 千石喬、高田博行編)が、日本翻訳家協会主催の第53回日本翻訳出版文化賞を受賞し、10月20日(金)に、受賞式が行われました。

日本翻訳出版文化賞は、過去1年で最も優れた翻訳書を刊行した出版社に対し贈られる賞です。

『グリム兄弟言語論集 言葉の泉』

ヤーコプ・グリム、ヴィルヘルム・グリム著 千石喬、高田博行編

ロマン主義の思潮に連なるグリム兄弟の言語思想は、言語を考古学や歴史学への門戸と考え、究極的には人間精神を追求する普遍的・総合的なものであった。全400頁に迫る本書で訳出するのは、ドイツの国民的業績とされる『ドイツ語辞典』の序文、『ドイツ語文法』の序文の他、子音推移、ウムラウトと母音混和、言語浄化主義、言語起源論、語源論、指の名称に関する論考である。(言語起源論を除き)本邦初訳。

訳者:千石喬・木村直司・福本義憲・岩井方男・重藤実・岡本順治・高田博行・荻野蔵平・佐藤恵

『グリム兄弟言語論集』詳細

新保邦寛著『短篇小説の生成—?外〈豊熟の時代〉の文業、及びその外延』を刊行しました。

日本近代において、短篇小説がいつ、どのように生成されたのか。これまでの文学研究では短篇と長篇が別ジャンルであるということすら認識されてこなかった。本書では、短篇小説の特質に迫りながら、日本近代の短篇小説の内実を形作った森?外がどのように短篇小説を独自の文学ジャンルに押し上げていったのかを、谷崎や芥川など関連する作家とともに論じる。従来の文学史にはない、新たな近代文学の様相を露わにする。

新保邦寛著『短篇小説の生成—?外〈豊熟の時代〉の文業、及びその外延』詳細

堀正広・赤野一郎監修 赤野一郎・堀正広編、英語コーパス研究シリーズ 第7巻『コーパスと多様な関連領域』を刊行しました。

英語コーパス学会20周年を記念した網羅的なコーパス研究シリーズ「英語コーパス研究」第7巻。本巻は、第2巻から第6巻で扱わなかった、生成文法、認知言語学、体系機能文法、法言語学とコーパスとの関係を論じ、コーパス構築のためのテキスト処理、コーパス分析の方法として、統計分析の手法とコンコーダンス分析を概観している。

執筆者:赤野一郎、伊藤紀子、大谷直輝、大名力、小原平、小林雄一郎、堀田秀吾、堀正広、吉村由佳

堀正広・赤野一郎監修 赤野一郎・堀正広編 英語コーパス研究シリーズ 第7巻『コーパスと多様な関連領域』詳細

『音声学を学ぶ人のためのPraat入門』(北原真冬・田嶋圭一・田中邦佳著)10月下旬刊行予定です

Praatは、音声学的研究に必要な機能を数多く備えた画期的なフリーのソフトウェアである。しかし、そのメニューやヘルプ、解説文書のほとんどが英語という壁がある。また、反復作業の省力化を目指すと、プログラミングという壁が立ちはだかる。本書は、音声分析を始めようとするひとにとって、それらの壁を乗り越える梯子の役割を果たす日本初の解説書である。ぜひ、壁の向こうにある音声学の楽しさと深みを味わってほしい。

北原真冬・田嶋圭一・田中邦佳著『音声学を学ぶ人のためのPraat入門』詳細

日本方言研究会編『方言の研究 3 特集 ことばのひろがり』を刊行しました。

ことばの地域差に関わる研究動向に注目し、その成果や方法を紹介する。「ことばのひろがり」をテーマとして、単に「言語地理学」にとらわれることなく、新しい視点による言語変化、方言の地域差や世代差などについて多角的観点からのアプローチを展開する。

執筆者:大西拓一郎、熊谷康雄、福嶋秩子、小林隆、三井はるみ、鑓水兼貴、都染直也、李仲民、岩田礼、沖裕子、峪口有香子、椎名渉子、塩川奈々美、日高貢一郎

日本方言研究会編『方言の研究 3 特集 ことばのひろがり』詳細

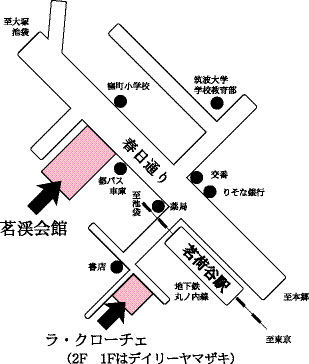

『トルコのもう一つの顔』(中公新書)の著者、小島剛一さんがラズ語の辞書の刊行を計画しています。賛同者を募る講演会を開催しますので、ふるってご参加ください。

■日時……2017年9月20日(水) 18:30開場 19:00開演

■講演時間…1時間半程度を予定

■会場……アジア文化会館 地下 101研修室

(都営地下鉄三田線 千石駅(A1 出口)より徒歩3分

JR 山手線 駒込駅(南口)または巣鴨駅より徒歩10分

東京メトロ南北線 駒込駅または本駒込駅より徒歩10分)

■参加費…1,000円

■申込方法…事前申込 または 当日受付

概要今回の講演では、書き進めている「ラズ語辞書」についての解説をしていただきます。 |

『グリム兄弟言語論集 言葉の泉』(ヤーコプ・グリム、ヴィルヘルム・グリム著 千石喬、高田博行編)が、日本翻訳家協会主催の第53回日本翻訳出版文化賞を受賞することが決まりました。

日本翻訳出版文化賞は、過去1年で最も優れた翻訳書を刊行した出版社に対し贈られる賞です。

『グリム兄弟言語論集 言葉の泉』

ヤーコプ・グリム、ヴィルヘルム・グリム著 千石喬、高田博行編

ロマン主義の思潮に連なるグリム兄弟の言語思想は、言語を考古学や歴史学への門戸と考え、究極的には人間精神を追求する普遍的・総合的なものであった。全400頁に迫る本書で訳出するのは、ドイツの国民的業績とされる『ドイツ語辞典』の序文、『ドイツ語文法』の序文の他、子音推移、ウムラウトと母音混和、言語浄化主義、言語起源論、語源論、指の名称に関する論考である。(言語起源論を除き)本邦初訳。

訳者:千石喬・木村直司・福本義憲・岩井方男・重藤実・岡本順治・高田博行・荻野蔵平・佐藤恵

『グリム兄弟言語論集』詳細

白井氏は、世界中で高く評価されているデザイン誌「アイデア」のアートディレクションを10年に亘り手がけたデザイナーさんです。

ひつじ書房では、「ひつじ研究叢書(言語編)」(101巻以降)やHituzi Linguistics in Englishシリーズ(No.24以降)、Hituzi Language Studiesシリーズなどのブックデザインをお願いしています。現在使用中の名刺や封筒も、白井氏によるものです。

ギンザ・グラフィック・ギャラリー第362回企画展

組版造形 白井敬尚

2017年09月26日(火)〜11月07日(火)

会場:〒104-0061 東京都中央区銀座7-7-2 DNP銀座ビル1F

ギンザ・グラフィック・ギャラリー(ggg)

TEL:03-3571-5206/FAX:03-3289-1389

11:00am-7:00pm

日曜・祝日休館/入場料無料

『トルコのもう一つの顔』(中公新書)、『トルコのもう一つの顔・補遺編』(ひつじ書房)の著者、小島剛一さんがラズ語の辞書の刊行を計画しています。賛同者を募る講演会を今年も開催しますので、ふるってご参加ください。

■日時……2017年9月20日(水) 18:30開場 19:00開演予定

■会場……アジア文化会館 地下 101研修室

(東京都文京区本駒込2-12-13 http://www.abk.or.jp/access/index.html

都営地下鉄三田線 千石駅(A1 出口)より徒歩3分

JR 山手線 駒込駅(南口)または巣鴨駅より徒歩10分

東京メトロ南北線 駒込駅または本駒込駅より徒歩10分)

■参加費…1000円

■申込方法…事前申込(toiawaseアットマークhituzi.co.jp tel:03-5319-4916)

または 当日受付

(人数の把握のため、事前申込にご協力ください)

■計画中の「ラズ語辞書」についての解説、ラズ語の特徴、トルコにおける少数民族の現状について等をお話いただく予定です。詳細が決まり次第、お知らせします。

ひつじ書房ウェブマガジン「未草」(ひつじぐさ)の公開を開始しました。

言語学や文学、その他ことばに関わる幅広いテーマについて研究者による連載のほか、ひつじ書房の刊行物やイベントの紹介をしてまいります。

ウェブマガジンでは、紙の本では難しい音声や動画の分析についても掲載することが可能になります。

これから様々な連載を掲載してまいりますので、楽しみにお待ちください。

ひつじ書房ウェブマガジン「未草」(ひつじぐさ)

藤原康弘・仲潔・寺沢拓敬編『これからの英語教育の話をしよう』を刊行しました。

英語教育の「抜本的改革」は成功するのか? 2017年3月、次期学習指導要領と英語教員養成・研修のコア・カリキュラムが発表された。この「改革案」を、異なるバックグラウンドを持った3人の新進気鋭の研究者が斬る。社会学・国際英語論・批判的応用言語学の観点から、改革案の問題点を論じ、対案を示す。高校教員と高等教育研究者を交えた座談会も収録。英語教育の未来はどうあるべきか。さあ、これからの英語教育の話をしよう。

藤原康弘・仲潔・寺沢拓敬編『これからの英語教育の話をしよう』詳細

長沼豊著『部活動の不思議を語り合おう』を刊行しました。

部活動は、教員の人生を破壊するブラックなものになってしまった。教員は、授業とは別に過重な労働を強いられ、断ることができない。過労による自殺者まででてしまっている。本来、生徒を育み、人生を豊かにするはずであったものが、ブラック部活とまで言われている。どうしてそうなってしまったのか。部活動の変革の機運の高まる中、部活動の歴史を振り返り、その重要性を認めつつ、打開策を様々な立場から考える。

長沼豊著『部活動の不思議を語り合おう』詳細

田尻英三編『外国人労働者受け入れと日本語教育』を刊行しました。

勉強しないでアルバイトばかりの留学生が問題とされた。留学生や日本語学校がいいかげんという個別の事例が問題なのか。日本語学校の存在を軽視して、行き当たりばったりだったこれまでの政策に問題があるのではないか。外国人労働者を受け入れなければ、日本社会は運営できないという指摘もある中で、日本社会は、いままでのように「見ない振り」をしていられるのか。日本語教育の視点から、外国人労働者と日本社会、日本社会のあり方を考え、問題提起する。元文部大臣中川正春氏も寄稿。

田尻英三編『外国人労働者受け入れと日本語教育』詳細

『部活動の不思議を語り合おう』(長沼豊著)8月10日刊行予定です

部活動は、教員の人生を破壊するブラックなものになってしまった。教員は、授業とは別に過重な労働を強いられ、断ることができない。過労による自殺者まででてしまっている。本来、生徒を育み、人生を豊かにするはずであったものが、ブラック部活とまで言われている。どうしてそうなってしまったのか。部活動の変革の機運の高まる中、部活動の歴史を振り返り、その重要性を認めつつ、打開策を様々な立場から考える。

長沼豊著『部活動の不思議を語り合おう』詳細

柳町智治・岡田みさを編『インタラクションと学習』を刊行しました。

近年のコミュニケーション研究はインタラクションという視点の下、大きな転換を遂げつつある。 同時にその転換は、人々の学習という概念の見直しをも迫っている。本書では、国立国語研究所共同研究のメンバーが、日常会話・スポーツ・科学実験・授業・SNSなどさまざまな活動場面における日本語母語話者あるいは第二言語話者による相互行為を分析し、考察を展開する。

柳町智治・岡田みさを編『インタラクションと学習』詳細

新入社員1名を迎え、入社式をおこないました。

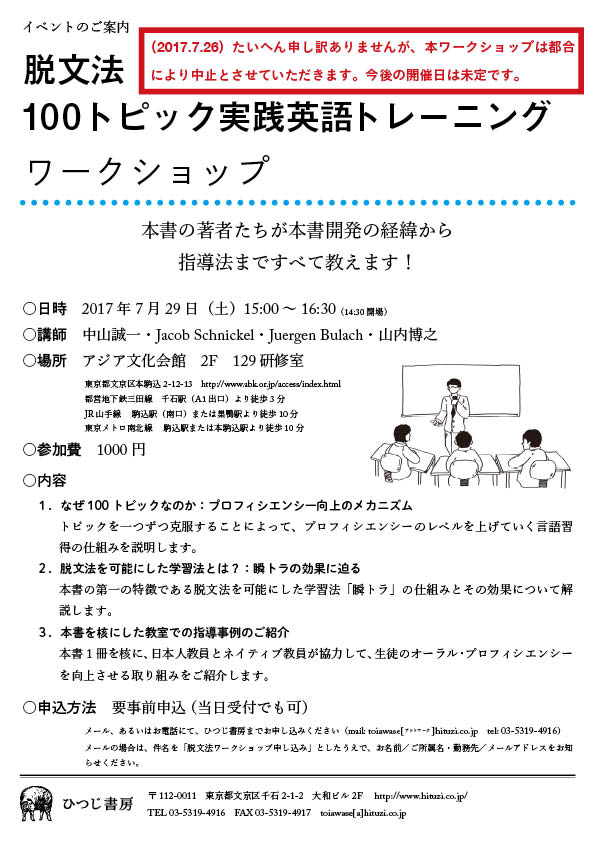

たいへん申し訳ありませんが、2017年7月29日(土)に開催を予定していた『脱文法 100トピック実践英語トレーニング』ワークショップは、都合により中止とさせていただきます。今後の開催日は未定です。

Tweet

新シリーズ刊行開始!

ちょっとまじめに英語を学ぶシリーズ1(シリーズ監修 赤野一郎・内田聖二)、関山健治著『英語辞書マイスターへの道』を刊行しました。

まじめな英語学習は「辞書に始まり、辞書に終わる」。誰もが辞書を持っているのに、ほとんどの人は「知らない単語の意味を調べる」ためにしか使っていない。本書では、紙の辞書はもちろん、電子辞書、スマートフォンの辞書アプリなど、最新の辞書メディアも含めた辞書の活用法を、練習問題を解きながら身につける。語源欄の読み方、英語母語話者向けの英英辞典や類義語辞典の読み方など、従来の辞書活用書にはあまり見られない辞書の使い方も満載。

関山健治著『英語辞書マイスターへの道』詳細

志水義夫・助川幸逸郎編『『君の名は。』の交響』を刊行しました。

歴史的ヒットを記録した映画『君の名は。』の核心に、民俗学、日本文学史、物語論を動員して迫る! 〈映像〉の分析を通じて浮かびあがる〈日本の文化の現在〉。2017年1月、東海大学で開催されたシンポジウムの記録に気鋭の論者による報告を追加。さらに『シン・ゴジラ』との比較を通したオタク化する社会に関する編者の対談講義も収録。執筆者:志水義夫、堀啓子、助川幸逸郎、三輪太郎、安達原達晴、倉住薫

志水義夫・助川幸逸郎編『『君の名は。』の交響』詳細

渡辺哲司・島田康行著『ライティングの高大接続 高校・大学で「書くこと」を教える人たちへ』を刊行しました。

一人の学生にとって一連・一体のものであるべきライティング教育が、高校と大学の双方で、独立的かつ自己完結的に、断絶や重複を露呈しつつ行われている。そこで本書では、高・大の間でつながりの悪いところはどこか、なぜそうなっているのか、どうつなげばよいかを、教師の視点から考えてみる。高卒者の半数以上が大学生となる現代日本のライティング教育の内容を、高校から大学へと続く一体のものとして、単なるハウツーを超えて論じる空前の試み。

渡辺哲司・島田康行著『ライティングの高大接続 高校・大学で「書くこと」を教える人たちへ』詳細

『『君の名は。』の交響』(志水義夫・助川幸逸郎編)7月上旬刊行予定です

歴史的ヒットを記録した映画『君の名は。』の核心に、民俗学、日本文学史、物語論を動員して迫る! 〈映像〉の分析を通じて浮かびあがる〈日本の文化の現在〉。2017年1月、東海大学で開催されたシンポジウムの記録に気鋭の論者による報告を追加。さらに『シン・ゴジラ』との比較を通したオタク化する社会に関する編者の対談講義も収録。執筆者:志水義夫、堀啓子、助川幸逸郎、三輪太郎、安達原達晴、倉住薫

志水義夫・助川幸逸郎編『『君の名は。』の交響』詳細

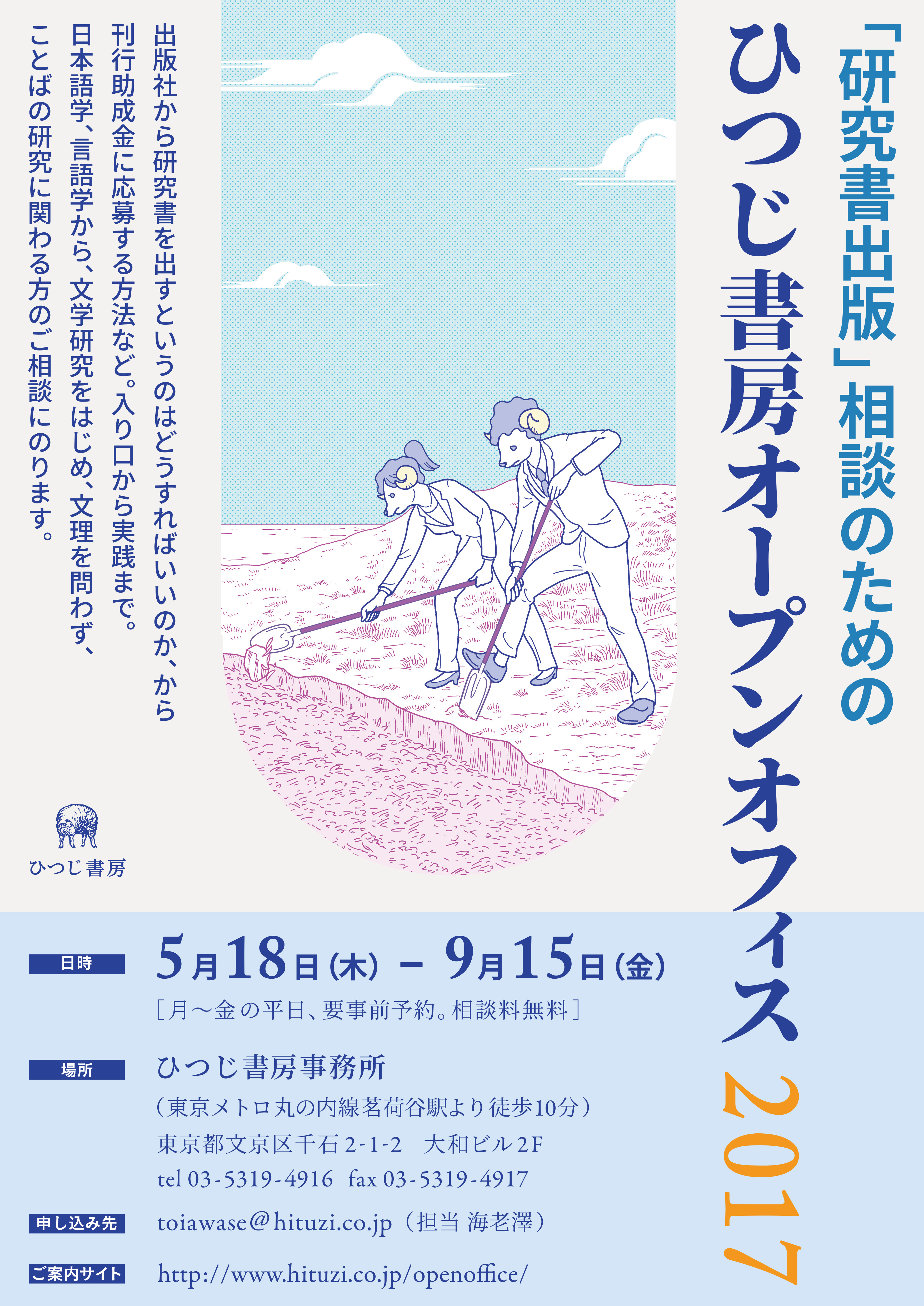

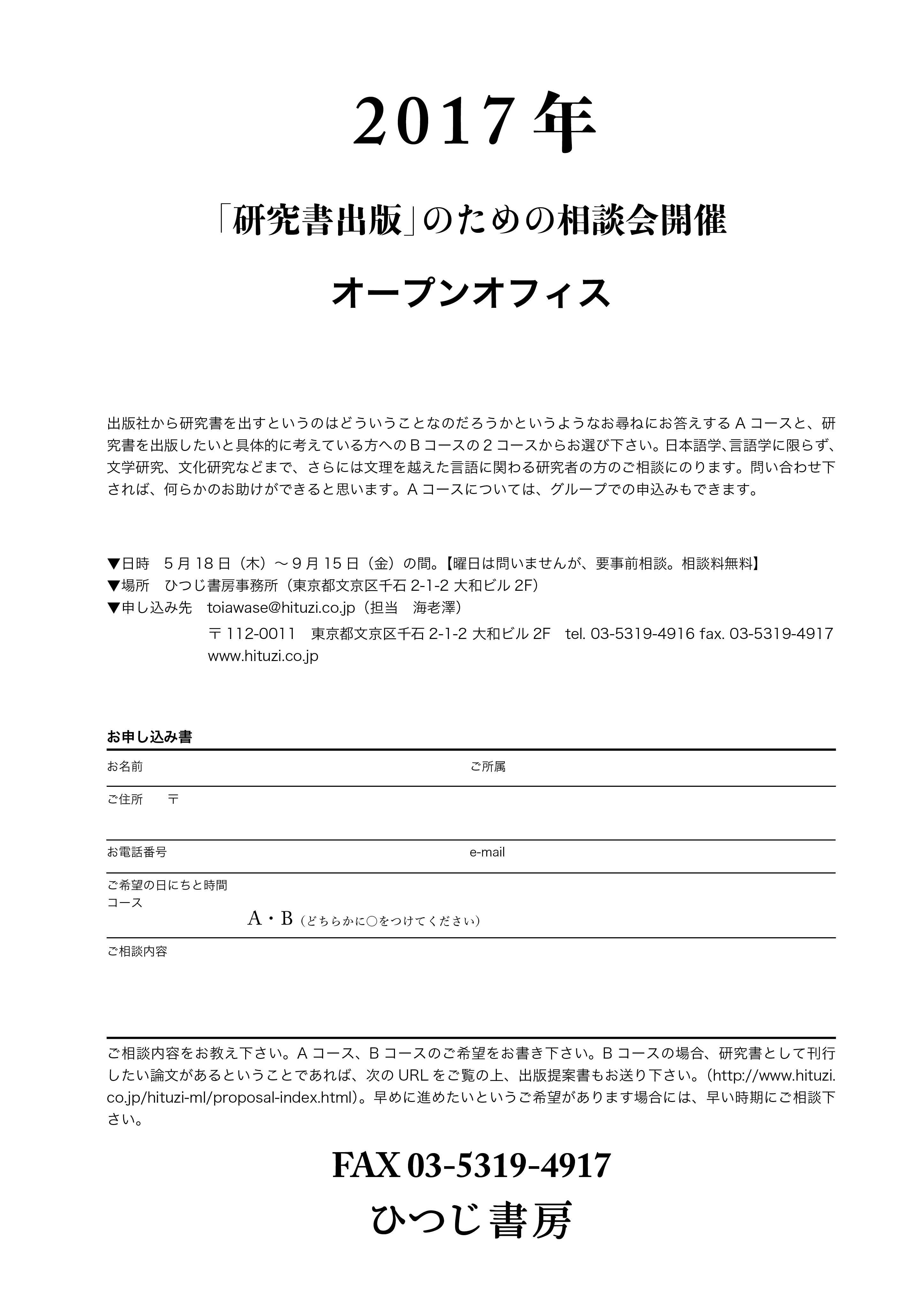

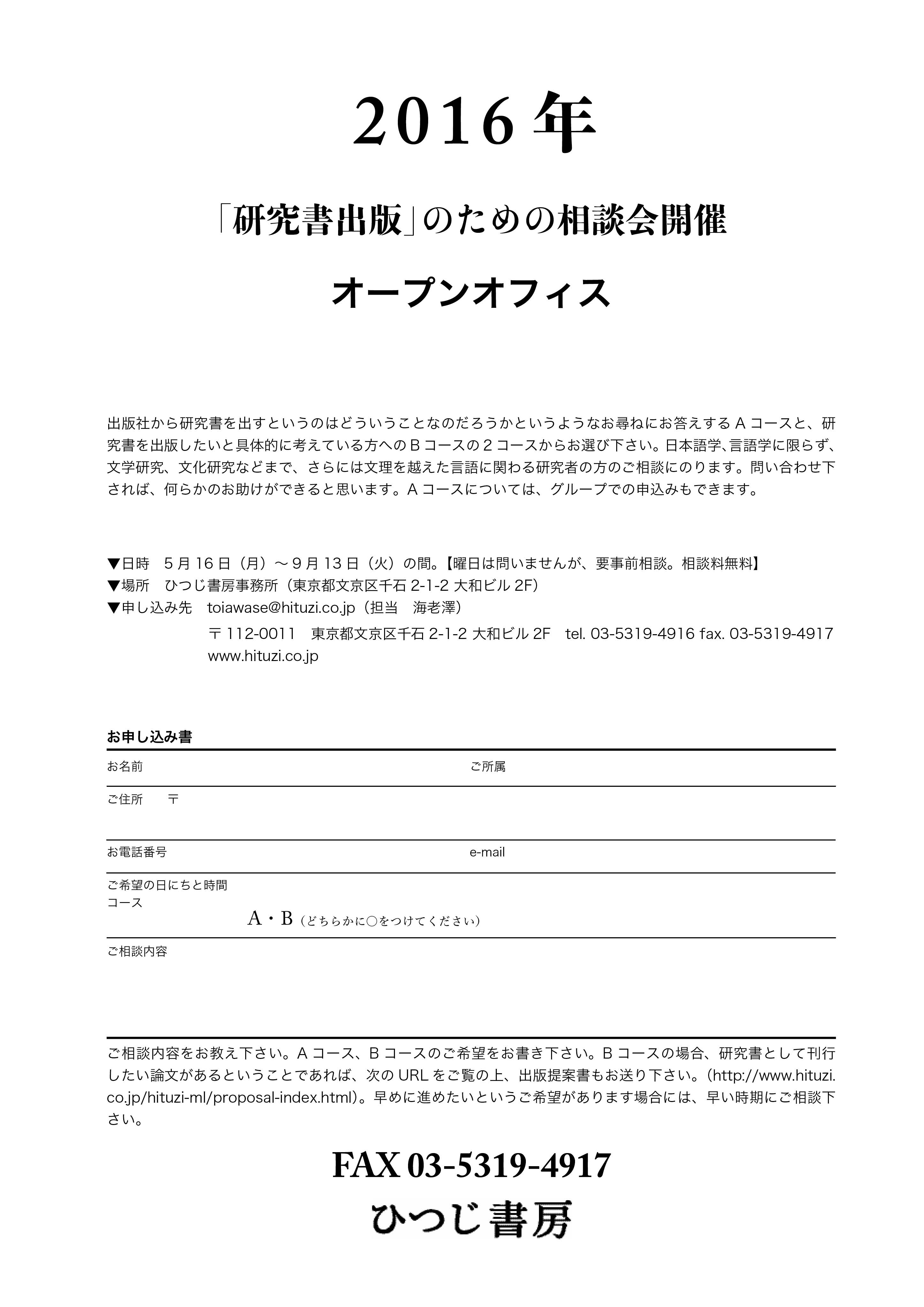

今年も研究書出版についての相談のためのオープンオフィスを行います。

出版社から研究書を出すというのはどうすればいいのか、から、

刊行助成金に応募する方法など、

入り口から実践まで。

日本語学、言語学から、文学研究、文化研究、脳研究、心理学など

文理を問わず、ことばの研究に関わる方のご相談にのります。

*ポスターを作成しました。大学・研究機関等で掲示して下さる方がいらっしゃいましたらお送りします。toiawaseアットマークhituzi.co.jpまでご連絡ください。

オープンオフィス詳細

2017年6月19日に創立27周年を迎えました。創立といいますのは、法人の登記をしたということです。有限会社でした。その時は資本金が300万円で、その内、70万円は父からもらった赤いシビックでした。1990年ということですが、1冊目が1991年で、それまでは、パンフレットを学会で配って、宣伝をして予約をお願いしていました。第一冊目は村木新次郎先生の『日本語動詞の諸相』という書籍でした。2冊目は仁田義雄先生の『日本語のモダリティと人称』でした。お二人ともまだ40代の前半でした。私も会社を作りましたのは29歳の時でした。新しい日本語研究の研究書を刊行していきたいというのが出発点でした。90年代の前半は、くろしお出版さんの後をおっている段階でしたが、現代日本語の研究書を出す出版社がなく、学会では書籍売り場に列ができる程でした。その後、旧来の教科書や辞書などを出している大手出版社が、言語の分野にも参入し、90年代後半には市場は過当競争と呼べる状況になりました。

ひつじ書房は、より学術書の要素の強い書籍を刊行するという趣旨を明確にし、教科書的あるいは一般書的な書籍よりも研究書、学術書を出していくという方向、出発時に持っていた方向に再度軸を据えることにしました。特に盤石というよりも、新しい研究、挑戦的な研究に関与していきたいという思いで刊行してきました。おおむねその方向は間違っていなかったと思います。学術書のあり方は変わってきているところもあります。なにより、大学制度や学生気質などは大きく変化してきました。その中でも、学術書の公共性ということを護りつつ、言語研究のより豊かなありかたを研究者の方々と模索し続けていきたいと思います。27周年を迎えまして、28年目に入りますこの機会に発端の決意をあらためて思いをいたします。これまでのご支援を感謝申し上げますとともにこれからも叱咤激励いただけますようお願い申し上げます。

中国現代文学翻訳会編『中国現代文学 17』を刊行しました。

現代中国の文学作品を翻訳・紹介する『中国現代文学』の第17号。李文方「怪猫」(恐ろしい猫の幻影を見る少女の話)、葉広芩「外人墓地」(安定門外の外人墓地で遊んでいた幼少期の思い出)、鍾求是「二人の映画」(三十年におよぶ密かな逢瀬の物語)、韓東「いい天気だ」「この世での一日」「季節の讃歌」(詩人としての成熟が感じられる詩三篇)などを掲載する。

中国現代文学翻訳会編『中国現代文学 17』詳細

『脱文法 100トピック実践英語トレーニング』ワークショップを開催します。

本書の著者たちが本書開発の経緯から指導法まですべて教えます!

○日時 2017 年7 月29 日(土)15:00 〜 16:30

○講師 中山誠一・Jacob Schnickel・Juergen Bulach・山内博之

○場所 アジア文化会館 2F 129 研修室

○参加費 1000 円

中山誠一・Jacob Schnickel・Juergen Bulach・山内博之著『脱文法 100トピック実践英語トレーニング』書籍の詳細

ワークショップ詳細

青木三郎編『フランス語学の最前線 5 【特集】日仏対照言語学』を刊行しました。

フランス語学の最新の成果を世に問うシリーズ第5巻。フランス語と日本語の対照研究を特集。比べて見えてくる日本語の姿とフランス語の姿。言葉の違いが世界の捉え方を変える。日本語学とフランス語学。認知論にも異文化理解にもヒントが満載の論文集。執筆者:青木三郎・渡邊淳也・ダニエル=ルボー・守田貴弘・須藤佳子・プヨ=バティスト・稲葉梨恵・奥田智樹・秋廣尚恵・田代雅幸・石野好一・藤村逸子・ドルヌ=フランス

青木三郎編『フランス語学の最前線 5 【特集】日仏対照言語学』詳細

西田谷洋編『文学研究から現代日本の批評を考える 批評・小説・ポップカルチャーをめぐって』を刊行しました。

文学や文化について伝統的に批評は大きな見取り図を示してきたが、文学研究の蓄積は参照されてきたとは言いがたい。本書は、文学研究と批評の接点として、ゼロ年代批評がその対象としたポップカルチャーを中心に、現代の文学・文化の展開やそこに現れるジェンダー秩序、文芸批評や理論導入をめぐる力学を取り扱うことで、文学研究・文化批評の更新を目指す。

西田谷洋編『文学研究から現代日本の批評を考える 批評・小説・ポップカルチャーをめぐって』詳細

佐藤勝明・小林孔著『続猿蓑五歌仙評釈』を刊行しました。

『続猿蓑』は、芭蕉晩年の志向と境地をよく示す撰集でありながら、芭蕉の死をはさんで刊行が遅れたこともあり、研究が十分にされているとは言いがたい。その反省から、同書所収の五歌仙全体にわたり、各付合がどのように成り立っているかを分析し、各歌仙の傾向から同書成立の問題まで明らかにする。

佐藤勝明・小林孔著『続猿蓑五歌仙評釈』詳細

朝鮮語研究会編『朝鮮語研究 7』を刊行しました。

本書は1983年4月に発足し、1999年からは正式に学会組織として活動してきた朝鮮語研究会の不定期刊学会誌『朝鮮語研究』の第7号である。本書には、音声と発音の指導法に関する論文1篇、色彩語に関する論文1篇、現代朝鮮語文法に関する論文1篇、中期朝鮮語の語彙に関する論文1篇、吏読文に関する論文1篇の計5篇が収められている。

朝鮮語研究会編『朝鮮語研究 7』詳細

今年も研究書出版についての相談のためのオープンオフィスを行います。

出版社から研究書を出すというのはどうすればいいのか、から、

刊行助成金に応募する方法など、

入り口から実践まで。

日本語学、言語学から、文学研究、文化研究、脳研究、心理学など

文理を問わず、ことばの研究に関わる方のご相談にのります。

オープンオフィス詳細

日本近代語研究会編『日本近代語研究 6』を刊行しました。

近代日本語の歴史と構造を、音声、文法、語彙といったパースペクティブから分析するとともに、その際用いられる辞書、教科書、文学作品などの資料性に検討を加えた論文集第6弾。

執筆者:佐藤武義、ジスク・マシュー、孫建軍、村上雅孝、飛田良文、荒尾禎秀、小野正弘、新野直哉、服部隆、岩澤克、上野隆久、遠藤佳那子、神作晋一、木下哲生、櫛橋比早子、小島和、杉本雅子、田貝和子、中野真樹、八木下孝雄、山田里奈、山田実樹

日本近代語研究会編『日本近代語研究 6』詳細

中山誠一・Jacob Schnickel・Juergen Bulach・山内博之著『脱文法 100トピック実践英語トレーニング』を刊行しました。

「食」「旅行」「美容・健康」などの身近な話題から「宗教」「政治」「テクノロジー」などの抽象的な話題に至るまで、100種類の話題で英語の「話す・聞く」トレーニングを行う。トレーニングの方法としては、並んでいる日本語の単語を逐語訳していくだけで、英文が自然に口から出てくる「瞬間トランスレーション法」という独自の手法を採り入れている。また、それぞれの話題に、難易度の異なる三段階の練習を配置し、CEFRのA1、A2、B1のレベルに対応できる工夫も施されている。

★音源はネットで提供

中山誠一・Jacob Schnickel・Juergen Bulach・山内博之著『脱文法 100トピック実践英語トレーニング』詳細

鳥飼玖美子・大津由紀雄・江利川春雄・斎藤兆史著 座談会 林徹×鳥飼玖美子×大津由紀雄×斎藤兆史『英語だけの外国語教育は失敗する 複言語主義のすすめ』を刊行しました。

日本の外国語教育における英語の偏重、英語の実用性ばかりを重視する風潮に、4人が異議を唱える。英語だけを用いる授業や様々な異論をおしきっての小学校での英語の教科化が狙いとする、実用的な英語の習得だけを目指すのではなく、子どもの「ことば」への疑問や関心を大切にし、ことばの面白さや母語への気づきを育むべきではないのか。英語だけではなく、様々な言語への気づきが大事なのではないのか。日本学術会議言語・文学委員会の「提言」や座談会も収録。

鳥飼玖美子・大津由紀雄・江利川春雄・斎藤兆史著 座談会 林徹×鳥飼玖美子×大津由紀雄×斎藤兆史『英語だけの外国語教育は失敗する 複言語主義のすすめ』詳細

『手話を言語と言うのなら』への久松氏の批判とそれに対する反論のページ

『手話を言語と言うのなら』に対する久松三二氏の批判について、著者たちが集まり日本手話で議論をおこないました。このときの議論をもとに、反論のページをまとめました。

新刊・近刊のご案内の冊子『未発ジュニア版』を発送しました。

『未発ジュニア版』をご覧になりたい方がいらっしゃいましたら、どうぞひつじ書房までご連絡下さい。連絡先は、toiawase(アットマーク)hituzi.co.jpです。どうぞよろしくお願いいたします。

小林隆・川﨑めぐみ・澤村美幸・椎名渉子・中西太郎著『方言学の未来をひらく オノマトペ・感動詞・談話・言語行動』を刊行しました。

オノマトペ、感動詞、談話、言語行動…これらの分野の地域差はどう研究するのか。近年の学界の関心を踏まえ、方言学の未開拓の分野を切り拓く先導役を果たすのが本書である。初めてこの分野に触れる人たちのために、先行研究の概観や課題の整理を行い、方法論や資料論を検討しながら実践例を示す。すぐに使用できる調査項目の案も掲載した。方言学に限らず、言語学・日本語学にとっても本書はこの分野の基礎的な文献となるにちがいない。

小林隆・川﨑めぐみ・澤村美幸・椎名渉子・中西太郎著『方言学の未来をひらく オノマトペ・感動詞・談話・言語行動』詳細

大木一夫著『文論序説』を刊行しました。

文はいかに成立するのかという問題は、文法論の基本的で重要な問題であるが、なかなか解決にいたらない文法論のアポリアである。この問題に対して、行為としての言語という視座から考えることを試みる。文の成立には、文が文としてもつ言語行為的意味が関わることを説き、そのような立場の射程を示すために、いくつかの文法概念の再構築について論じ、さらに、この立場にもとづく現代日本語の時間表現の精細な記述におよぶ。

大木一夫著『文論序説』詳細

松村文芳著 神奈川大学言語学研究叢書8『現代中国語の意味論序説』を刊行しました。

本書は現代中国語を、①動詞と時間体系、②語彙が構成する意味と論理、③構文が構成する意味と論理、④語彙が規制する論理の4部立てで論じた。①動詞の時間体系を整理しその全体像を記述。②は辞書では十分に説明されない“很” “把” “给” “得”を有する構文を論理式で記述。③は反語文、疑問詞の量化、比較構文を詳述。④は語気助詞“了”と“呢”の文の論理に対する規制を論じる。現代中国語の意味を総体的に示した。

松村文芳著 神奈川大学言語学研究叢書8『現代中国語の意味論序説』詳細

山梨正明著『自然論理と日常言語—ことばと論理の統合的研究』を刊行しました。

日常言語には、創造的で柔軟な思考・判断を可能とする〈自然論理〉(Natural Logic) のメカニズムが密接に関わっている。本書では、日常言語の文法現象や意味現象の具体的な考察を通して、自然論理のメカニズムと日常言語のメカニズムの諸相を明らかにしていく。また、従来の論理学と言語学の研究の統合を目指す認知科学的な視点から、言葉と論理に関わる人間の創造的な知のメカニズムの諸相を明らかにしていく。

山梨正明著『自然論理と日常言語—ことばと論理の統合的研究』詳細

ひつじ書房で花見をしました。

夏海燕著 神奈川大学言語学研究叢書7『動詞の意味拡張における方向性—着点動作主動詞の認知言語学的研究』を刊行しました。

「買う」「食う」「かぶる」のような動詞は、他動詞でありながら動作が動作主から出発し動作主において終結するという特徴を持つ。本書はこのような動詞を「着点動作主動詞」と呼び、それらの動詞に〈自分の領域へのモノの移動〉というイメージ・スキーマによって、〈不快な経験をする〉という意味拡張が起こることを示す(例:本を買う→不信を買う)。日本語・中国語・韓国語・英語などの多言語データをもとに議論を展開する。

夏海燕著 神奈川大学言語学研究叢書7『動詞の意味拡張における方向性—着点動作主動詞の認知言語学的研究』詳細

髙橋輝和著『ドイツ語の様相助動詞 その意味と用法の歴史』が第14回日本独文学会賞(日本語研究書部門)を受賞しました。

髙橋輝和先生、おめでとうございます!

日本独文学会 第14回日本独文学会賞選考結果のページ

髙橋輝和著『ドイツ語の様相助動詞 その意味と用法の歴史』詳細

石川慎一郎著『ベーシック応用言語学 L2の習得・処理・学習・教授・評価』を刊行しました。

外国語はどのように習得されるのか,どのように指導するのが効果的なのか,どうすればその能力を正しく測定できるのか……。近年,外国語教育をめぐる議論はますます盛んになっているが,求められるのは,幅広い学問的視野である。本書は,従来,個別的に論じられることの多かった,第2言語(L2)の習得・処理・学習・教授・評価の問題を統合的に位置づけ,平易な解説でその全体像を示したものである。英語教育や日本語教育に関わる実例も豊富で,読者は,実例と理論の両面から理解を深めることができるだろう。

石川慎一郎著『ベーシック応用言語学 L2の習得・処理・学習・教授・評価』詳細

イェルク・キリアン著 細川裕史訳『歴史会話研究入門』を刊行しました。

「歴史会話研究」、すなわち虚構の会話もふくめた「あらゆる年代の(文字化された)会話」を対象とした言語研究のための手引き書。本書の内容は、第1 章と第2 章が歴史会話研究における術語や概念の紹介、第3 章から第6 章が具体的な分析例の紹介となっている(会話の言語構造、語用論的機能、規範、歴史的変遷)。先行研究や分析例が豊富に紹介されているため、過去におこなわれた会話に関心のあるすべての学生・研究者にとって有意義といえる。

イェルク・キリアン著 細川裕史訳『歴史会話研究入門』詳細

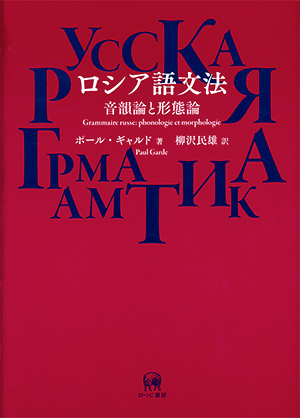

ポール・ギャルド著、柳沢民雄訳『ロシア語文法 音韻論と形態論』を刊行しました。

本書は、スラヴ語アクセントの歴史的研究で世界的に著名な Paul Garde のGrammaire russe: phonologie et morphologie(1998、第2版)の翻訳である。現代標準ロシア語を共時的に記述、首尾一貫した原理によって分析する。音韻論を土台に形態論を体系的に記述していく構成で、特に音韻論は類書にないほど分かりやすく、ロシア語の音韻構造を理解するための入門として最適。

日本で出版されているロシア語の文法書や教科書には『80年アカデミー文法』をはじめとする世界のロシア語研究の定説とは異なったことが書かれていることが多い。この日本のロシア語学の現状を考え、『80年アカデミー文法』等を用いて、詳細な訳注を付けた。

ポール・ギャルド著、柳沢民雄訳『ロシア語文法 音韻論と形態論』詳細

小野寺典子編『発話のはじめと終わり 語用論的調節のなされる場所』を刊行しました。

「話す」ことは、人の基本的・原始的営みである。なかでも発話頭・末(周辺部)は、話者が「会話管理」「談話方略」「対人機能」などの「語用論的調節」をしている場所と考えられ、注目されている。人は、「発話のはじめと終わり」で何をしているのだろうか。周辺部研究の基礎知識から、英日語それぞれの例、最新の文法化・構文化研究まで、第一線の研究者たちが論じる。

執筆者:小野寺典子、澤田淳、東泉裕子、Joseph V. Dias(岩井恵利奈・訳)、Elizabeth Closs Traugott(柴﨑礼士郎・訳)

小野寺典子編『発話のはじめと終わり 語用論的調節のなされる場所』詳細

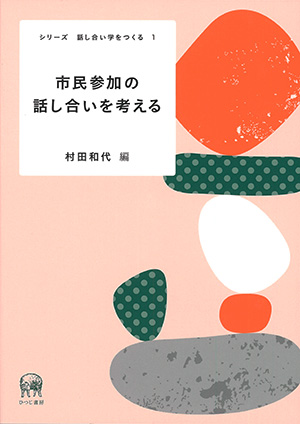

村田和代編『市民参加の話し合いを考える』を刊行しました。

「シリーズ 話し合い学をつくる」第1巻。まちづくりの話し合いやサイエンスカフェ、裁判官と裁判員の模擬評議など、専門的知見を持たない市民と専門家が意見交換や意思決定をする「市民参加の話し合い」を考える。話し合いの場で行われる言「語や相互行為に着目したミクロレベルの研究から、話し合いによる課題解決・まちづくりをめぐる話し合いの現場での実証研究や話し合い教育をめぐる研究まで。「市民参加の話し合い」の現状と課題について学問領域を超えて論じる実証的研究論文9本と座談会を収録。

執筆者:福元和人、高梨克也、森本郁代、森篤嗣、唐木清志、馬場健司、高津宏明、井関崇博、三上直之、西芝雅美

座談会:村田和代、森本郁代、松本功、井関崇博、佐野亘

村田和代編『市民参加の話し合いを考える』詳細

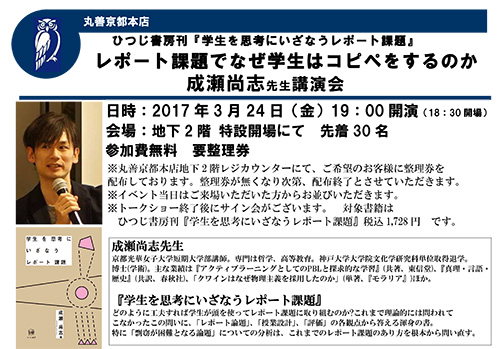

『学生を思考にいざなうレポート課題』の刊行を記念して、成瀬尚志先生が講演会を行います。ふるってご参加ください。

■日時……2017年3月24日(金) 18:30開場 19:00開演

■会場……丸善京都本店 地下2階特設会場

■参加費…無料(要整理券)

※丸善京都本店地下2階レジカウンターにて、整理券を配布しております。整理券がなくなり次第、配布終了とさせていただきます(定員30名)。

※イベント当日はご来場いただいた方からお並びいただきます。

※講演会終了後にサイン会がございます。対象書籍は『学生を思考にいざなうレポート課題』(税込1,728円)です。

丸善京都本店 トークイベント ひつじ書房『学生を思考にいざなうレポート課題』刊行記念 成瀬尚志先生講演会 レポート課題でなぜ学生はコピペをするのか

成瀬尚志編『学生を思考にいざなうレポート課題』詳細

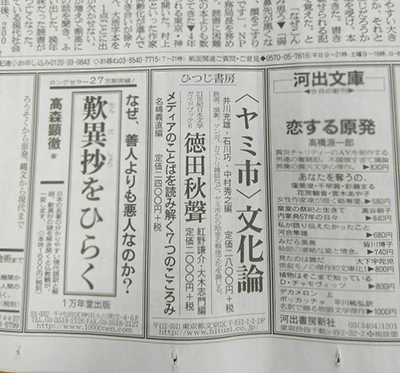

『朝日新聞』(3月7日朝刊)に広告を掲載しました。1面の下、三八つ広告です。『〈ヤミ市〉文化論』、『21世紀日本文学ガイドブック6 徳田秋聲』、『メディアのことばを読み解く7つのこころみ』を掲載しました。

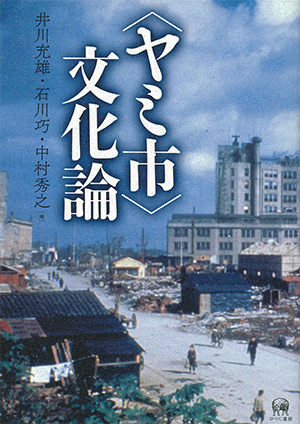

井川充雄・石川巧・中村秀之編『〈ヤミ市〉文化論』を刊行しました。

ヤミ市は欲望と暴力が支配する混沌であると同時に、欲望と暴力が秩序を確立していく世界だった。戦後日本の都市文化、メディア、風俗はそうした逆説とともに出発した。本書は、その誕生から解体までを都市開発の観点から検証するとともに、同時代の新聞、映画、文学、演劇、マンガ、カストリ雑誌、探偵小説、メロドラマを多角的に論じることでヤミ市から始まる戦後文化を多角的に論じている。

執筆者:吉見俊哉、マイク・モラスキー、川本三郎、初田香成、石榑督和、井川充雄、石川巧、落合教幸、後藤隆基、河野真理江、中村秀之、山田夏樹、渡辺憲司、渡部裕太

井川充雄・石川巧・中村秀之編『〈ヤミ市〉文化論』詳細

ひつじ書房は、社員を募集中です。詳細は以下をご覧ください。

2017年春卒と既卒の方、2018年春卒予定の方へ 正社員の募集・求人・採用(編集+出版業務)ページ

服部隆著『明治期における日本語文法研究史』を刊行しました。

明治時代は、江戸時代の伝統的国語研究が「発見」した日本語文法を、西洋的なフィルターを通して「語り直す」時代であった。本書は、伝統的国語研究と西洋文典の利用法の検討から、品詞論・統語論において品詞の分類法や文法論上の諸概念が確立していった過程を明らかにするとともに、西周・松下大三郎による文法研究の背景、さらに文法用語の変遷を取り上げ、今日に通じる文法論の基盤が明治期に成立してゆく過程を、系統的・総合的に記述することを目指す。

服部隆著『明治期における日本語文法研究史』詳細

ヤーコプ・グリム、ヴィルヘルム・グリム著 千石喬、高田博行編『グリム兄弟言語論集 言葉の泉』を刊行しました。

ロマン主義の思潮に連なるグリム兄弟の言語思想は、言語を考古学や歴史学への門戸と考え、究極的には人間精神を追求する普遍的・総合的なものであった。全400頁に迫る本書で訳出するのは、ドイツの国民的業績とされる『ドイツ語辞典』の序文、『ドイツ語文法』の序文の他、子音推移、ウムラウトと母音混和、言語浄化主義、言語起源論、語源論、指の名称に関する論考である。(言語起源論を除き)本邦初訳。

訳者:千石喬・木村直司・福本義憲・岩井方男・重藤実・岡本順治・高田博行・荻野蔵平・佐藤恵

ヤーコプ・グリム、ヴィルヘルム・グリム著 千石喬、高田博行編『グリム兄弟言語論集 言葉の泉』詳細

今村泰也著『所有表現と文法化 言語類型論から見たヒンディー語の叙述所有』を刊行しました。

所有は抽象的な概念であり、世界の言語の所有表現は具体的な表現から発達している。例えば、ヒンディー語には英語のhaveに相当する動詞がなく、叙述所有(X has Y)は、X ke paas Y honaa「Xの近くにYがある」、X kaa Y honaa「XのYがある」のように存在文で表される。本書は所有を文法化の流れの中で捉えたHeine (1997)Possessionの理論的枠組みに基づき、ヒンディー語の6つの所有構文と各構文に見られる文法現象を言語類型論の観点から考察した。本書は50を超える言語の例と研究の知見を含み、さまざまな言語を研究する際のヒントを提供する。

今村泰也著『所有表現と文法化 言語類型論から見たヒンディー語の叙述所有』詳細

名嶋義直編『メディアのことばを読み解く7つのこころみ』を刊行しました。

2015年3月22日に仙台にて開催された国際シンポジウムの講演内容に加筆修正を施して刊行。まず執筆者たちは、言語学者・言語教育者がいまなぜメディア談話を批判的に分析するのか、その意義はどこにあるのかについて自らの意見や立場を語った。そしてさまざまなアプローチでテレビ・新聞・記者会見・インターネット上の情報等のメディア談話を批判的に分析した。それらの論文を読み込むことで市民性教育においても重要な批判的リテラシーが得られることを期待する。執筆者:庵功雄、今村和宏、大橋純、神田靖子、名嶋義直、野呂香代子

名嶋義直編『メディアのことばを読み解く7つのこころみ』詳細

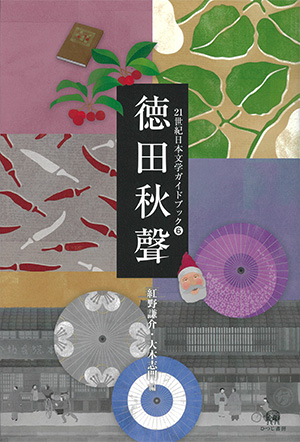

紅野謙介・大木志門編『21世紀日本文学ガイドブック6 徳田秋聲』を刊行しました。

徳田秋声は日本の自然主義文学の代表的な作家のように言われてきた。同時に広津和郎や林芙美子、野口富士男、古井由吉、中上健次といった一筋縄ではいかない作家たちが秋聲受容の系譜を支えている。近代日本の散文をめぐる新たな冒険家であり、かつまた物語的想像力の伝統をくみ上げながら、「文学場」の生成に立ち会ったひとりの作家の軌跡を、その受容史とともにたどる。執筆者:紅野謙介、大木志門、大杉重男、西田谷洋、梅澤亜由美、小林修

紅野謙介・大木志門編『21世紀日本文学ガイドブック6 徳田秋聲』詳細

プレスリリースを作成をしました。アメリカのアマゾンでKindle版の書籍を販売しています。英語で書かれた研究書を海外で販売していきます。

プレスリリース(PDF)

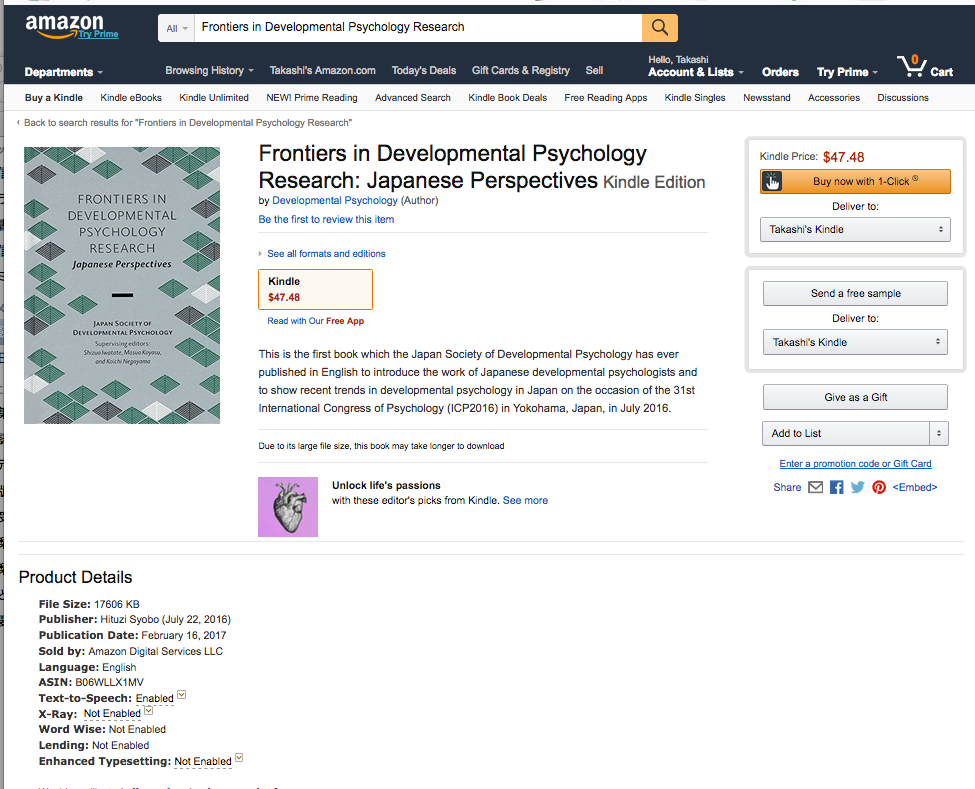

アメリカのAmazon.comでKindle版の『Frontiers in Developmental Psychology Research: Japanese Perspectives』の取り扱いが開始されました。海外で日本の研究書を販売していくはじめの一歩となります。

なお、本書は日本のAmazon.co.jpではすでにKindle版の販売がされています。

Amazon.comでは、日本のアマゾンとは別に、アメリカのAmazon.comのアカウントが無いと、Kindle Booksで検索しても検索結果にヒットしません。また、以下のアドレスからページを見ることができますが、アカウントが無いと「This title is not currently available for purchase」という表示になります。

Amazon.com Kindle Books Frontiers in Developmental Psychology Research: Japanese Perspectives

小石川植物園で梅見をしました。

平塚徹編『自由間接話法とは何か』を刊行しました。

自由間接話法は、文学においても、言語学においても、多大な関心を引いているテーマである。本書は、さまざまな分野の研究者がそれぞれの立場から自由間接話法について論じ、その諸相を立体的に捉えるものである。収録論文は、平塚徹「自由間接話法とは何か」、赤羽研三「小説における自由間接話法」、阿部宏「作中世界からの声―疑似発話行為と自由間接話法」、三瓶裕文「心的視点性と体験話法の機能について―ドイツ語の場合」。

執筆者:赤羽研三・阿部宏・三瓶裕文・平塚徹

平塚徹編『自由間接話法とは何か 文学と言語学のクロスロード』詳細

「週刊読書人」2017年2月3日号に、「鼎談=安藤宏×柴田勝二×島村輝「方法論の現在から、未来への道標」『ハンドブック 日本近代文学研究の方法』(ひつじ書房)刊行を機に」が掲載されました。週刊読書人のウェブサイトからも読むことができます。ぜひご覧ください。

方法論の現在から、未来への道標

『ハンドブック 日本近代文学研究の方法』(ひつじ書房)を機に

大学生協の新刊人文書ランキングで『学生を思考にいざなうレポート課題』が第2位に入っています。

大学生協書籍インターネットサービス 新刊ランキング 人文書

成瀬尚志編『学生を思考にいざなうレポート課題』詳細

ひつじ書房は、社員を募集しています。詳細は以下をご覧ください。

2017年春卒と既卒の方へ 正社員の募集・求人・採用(編集+出版業務)ページ

森壮也・佐々木倫子編『手話を言語と言うのなら』の重版が出来上がりました。

手話の公認は世界的な潮流であり、現在日本でも「手話言語法」制定への動きが活発化している。しかし、日本での法制化の状況は、むしろ日本手話の危機言語化につながるものと危惧されている。「手話は言語」と声高に叫ばれるわりには、世界の他国と異なって「言語」であることの意味が認識されていない。ろう者と日本語話者が、「手話が言語と言うのなら」何が考えられるべきかを、多方面から問題提起するブックレット。

執筆者:森壮也、赤堀仁美、岡典栄、杉本篤史、戸田康之、森田明、佐々木倫子、秋山なみ、玉田さとみ、高橋喜美重、木村晴美

森壮也・佐々木倫子編『手話を言語と言うのなら』詳細

・週に数日働ける方

・仕事内容は編集補助全般(例えば参考文献や注のチェックなど)

・詳細はメールにてお問い合わせください(kyujinアットマークhituzi.co.jp )

Tweet

一般社団法人日本発達心理学会編『Frontiers in Developmental Psychology Research Japanese Perspectives』Kindle版

『Frontiers in Developmental Psychology Research Japanese Perspectives』詳細

本年もよろしくお願い申し上げます。

成瀬尚志編『学生を思考にいざなうレポート課題』を刊行しました。

どのように工夫すれば学生が頭を使ってレポート課題に取り組むのか?これまで理論的には問われてこなかったこの問いに、「レポート論題」、「授業設計」、「評価」の各観点から答える渾身の書。特に「剽窃が困難となる論題」についての分析は、これまでのレポート課題のあり方を根本から問い直す。

執筆者名:井頭昌彦、石井英真、河野哲也、片山悠樹、笠木雅史、児島功和、崎山直樹、髙橋亮介、成瀬尚志

成瀬尚志編『学生を思考にいざなうレポート課題』詳細

青木博史・小柳智一・高山善行編『日本語文法史研究 3』を刊行しました。

本書は、日本語文法の歴史的研究を標榜する、隔年刊行の論文集の第3号である。研究手法や時代、テーマを問わず、若手から中堅、ベテランまで、幅広い研究者の交流の場となっている。研究論文10本に加え、テーマ解説、文法史の名著、文法史研究文献目録、といった様々な内容が盛り込まれた、当該分野の最先端の成果を示す一書である。

執筆者:青木博史、一色舞子、小木曽智信、小柳智一、近藤要司、坂井美日、高山善行、竹内史郎、ハイコ・ナロック、藤井俊博、藤本真理子、宮内佐夜香、宮地朝子

青木博史・小柳智一・高山善行編『日本語文法史研究 3』詳細

高木智世・細田由利・森田笑著『会話分析の基礎』を刊行しました。

会話分析は、日常会話の詳細な分析により、社会的な相互行為の秩序を明らかにすることを目的として社会学から生まれた学問分野である。近年その研究方法を言語学や言語教育学の分野で用いようとする試みも増えている。本書は、そうした状況を踏まえて、相互行為としての会話を分析する際の視点や会話分析が目指すものをわかりやすく解説し、豊富な事例と各章末の課題を通して会話分析の基礎を学べるようにした入門書である。

高木智世・細田由利・森田笑著『会話分析の基礎』詳細

鈴木愛理著『国語教育における文学の居場所 言葉の芸術として文学を捉える教育の可能性』を刊行しました。

文学が「教材として」読まれることによって、読み落とされることがあるのではないか――言葉の芸術として文学を捉える教育を探ることは、 文学という芸術がひとの生にどのような役割を果たすのかを考えながら文学教育を考えるということである。これまでの文学教育の理論と実践を跡づけながら、言葉の芸術として文学を捉える文学教育の独自性、および現代における文学教育の存在意義を理論的に考察するとともに、国語科教育における文学の居場所を探る一冊。

鈴木愛理著『国語教育における文学の居場所 言葉の芸術として文学を捉える教育の可能性』詳細

伊坂淳一著『新ここからはじまる日本語学』を刊行しました。

入門テキストとして好評を博した1997年初版を大幅改訂。近年の言語資料を追加し、内容を全面的に改めた。現代の生きた言葉遣いを出発点に、日本語の仕組みを考える。

伊坂淳一著『新ここからはじまる日本語学』詳細

森壮也・佐々木倫子編『手話を言語と言うのなら』を刊行しました。

手話の公認は世界的な潮流であり、現在日本でも「手話言語法」制定への動きが活発化している。しかし、日本での法制化の状況は、むしろ日本手話の危機言語化につながるものと危惧されている。「手話は言語」と声高に叫ばれるわりには、世界の他国と異なって「言語」であることの意味が認識されていない。ろう者と日本語話者が、「手話が言語と言うのなら」何が考えられるべきかを、多方面から問題提起するブックレット。

執筆者:森壮也、赤堀仁美、岡典栄、杉本篤史、戸田康之、森田明、佐々木倫子、秋山なみ、玉田さとみ、高橋喜美重、木村晴美

森壮也・佐々木倫子編『手話を言語と言うのなら』詳細

加藤重広・滝浦真人編『語用論研究法ガイドブック』を刊行しました。

一見とっつきやすいかに見える語用論研究の鍵は「方法」にある。 本書は、理論・枠組み・方法論などの基礎を正しく理解して研究を進めるためのガイドブックとして企画された。総説、ダイクシス、社会語用論、対照語用論、実験語用論、 会話分析、応用語用論、統語語用論、語用論調査法にわたり、第一線の専門家が詳しく実践的に解説する必携の一冊!

執筆者:澤田淳、椎名美智、堀江薫、松井智子、清水崇文、熊谷智子、木山幸子、加藤重広、滝浦真人

加藤重広・滝浦真人編『語用論研究法ガイドブック』詳細

日本近代文学会編『ハンドブック 日本近代文学研究の方法』を刊行しました。

日本近代文学会の学会誌「日本近代文学」誌上で行われた「フォーラム 方法論の現在」の書籍化。これまで文学研究で積み重ねられてきた研究方法を若い世代に伝えるため、日本近代文学会が総力を挙げて振り返り明らかにする。研究の営みの中から生まれるために共有されにくい研究方法について、成り立ちの経緯やその検証、展望を明示的に示すことで、将来の研究者の育成、文学研究発展の礎となる書を目指す。

日本近代文学会編『ハンドブック 日本近代文学研究の方法』詳細

青木博史著 『日本語歴史統語論序説』を刊行しました。

本書は、日本語史上における重要な文法現象について、統語論的観点からのアプローチを意識的に用いて考察を行なったものである。伝統と革新、理論と記述、一般性と個別性、これらのバランスをとりながら、言語の動的な歴史(ストーリー)を描くことを目的としている。どのような説明が、日本語における文法変化を必要十分な形で説明したことになるのか。歴史叙述の窮極の課題の解決を目指した、歴史統語論的研究の序説である。

青木博史著 『日本語歴史統語論序説』詳細

布尾勝一郎著 『迷走する外国人看護・介護人材の受け入れ』を刊行しました。

少子高齢化を背景に、看護・介護人材の受け入れの必要性が叫ばれている。本書は、経済連携協定(EPA)に基づく看護師・介護福祉士候補者の受け入れを題材に、日本における日本語教育政策や言語文化観の問題点について論じた書である。国会や厚生労働省での議論や新聞報道の分析を通して、候補者受け入れがいかに場当たり的であったか、日本語学習やイスラム教についていかに粗雑な議論が行われてきたかを浮き彫りにする。今後の外国人受け入れについての示唆に富む1冊。

布尾勝一郎著『迷走する外国人看護・介護人材の受け入れ』詳細

篠原進・中嶋隆編 『ことばの魔術師西鶴 矢数俳諧再考』を刊行しました。

江戸前期に流行した、一昼夜に詠みこめる句数を競う「矢数俳諧」を中心に、「ことばの魔術師」西鶴に迫った一書。西鶴の「速吟」を可能にした談林俳諧の論理や技法、あるいは貞門俳諧や元禄初期俳諧、蕉風俳諧を視野に置いた西鶴俳諧の再検討等々、俳諧史的観点からの論考や、元来異なった創作方法を採る浮世草子と俳諧がどのように架橋されたのかという小説史的観点からの論考など、多様なアプローチが展開する。

執筆者:デイヴィッド・アサートン、有働裕、大木京子、大野鵠士、尾崎千佳、佐藤勝明、篠原進、染谷智幸、塩崎俊彦、ダニエル・ストリューヴ、中嶋隆、永田英理、早川由美、深沢眞二、森田雅也

篠原進・中嶋隆編『ことばの魔術師西鶴 矢数俳諧再考』詳細

斎藤兆史・鳥飼玖美子・大津由紀雄・江利川春雄・野村昌司 著 鼎談 養老孟司×鳥飼玖美子×斎藤兆史 『「グローバル人材育成」の英語教育を問う』を刊行しました。

現在の日本の英語教育行政は、「グローバル化」を旗印に暴走を続けている。「グローバル化」のために英語教育を強化するとのスローガンは俗耳に入りやすいが、具体的な政策には、言語学、異文化コミュニケーション論、教育学、言語習得論をはじめ、さまざまな学理に照らして理不尽と思われる点が多い。本書は、このような問題意識の下で行われた公開講座の講演を、適宜修正を施しつつ、その臨場感のままに書き起したものである。養老孟司、鳥飼玖美子、斎藤兆史による白熱の鼎談も収録。

斎藤兆史・鳥飼玖美子・大津由紀雄・江利川春雄・野村昌司 著 鼎談 養老孟司×鳥飼玖美子×斎藤兆史 『「グローバル人材育成」の英語教育を問う』詳細

早津恵美子著『現代日本語の使役文』を刊行しました。

現代日本語の「使役」という文法現象の性質の解明にあたり、本書では「使役文」の性質と「使役動詞」の性質とを意識的に分けつつ相互の関係を探ることにつとめた。それによって使役文の全体像を捉えることを目指し、使役文の意味・文法構造の種々相、使役文のヴォイス性(原動文・使役文・受身文の関係)、使役動詞の動詞性およびその変容(語彙的意味の一単位性、他動詞化、後置詞化、判断助辞化)等について実証的に論じた。

早津恵美子著『現代日本語の使役文』詳細

大木一夫・多門靖容編『日本語史叙述の方法』を刊行しました。

日本語史はいかに叙述されるべきか。これまでの日本語史研究は、日本語の歴史を歴史として叙述することに、あまり自覚的ではなかった。しかし、それが歴史的な研究である以上、そこには、歴史としての何らかの叙述の方法があるだろう。本書は、日本語史の叙述方法についての理論や考え方を提示し、また、具体的な叙述の実践を試みる。執筆者:青木博史、乾善彦、大木一夫、小野正弘、小柳智一、高山知明、多門靖容、鳴海伸一、肥爪周二、福島直恭、矢島正浩、矢田勉、山本真吾

大木一夫・多門靖容編『日本語史叙述の方法』詳細

工藤浩著『副詞と文』を刊行しました。

《副詞》の 機能システムと 《文》の 叙法形式との 相互関係の 分析を めざした、論文の 集成である。山田文法と 時枝文法とに 理論的な ひずみ(非両立的な 類縁関係)が あった 「副詞」の 構文的な 諸機能は、「かざし」(冨士谷成章) または 《小詞(=制限詞)》の 機能的な システムと みる ように かわり、それが 文の 叙法階層と、《様相限定・陳述呼応》の 二重の 構文関係を もつに いたる。「みとり図」を 参考に 付した。

工藤浩著『副詞と文』詳細

松本和也編『テクスト分析入門 小説を分析的に読むための実践ガイド』を刊行しました。

小説を「分析的」に読むためには、どのような学習やトレーニングが必要だろうか。ストーリー読解やテーマ理解だけでは拾いきれない、小説に固有の仕掛けや技術は、いかなるアプローチによって明るみに出せるのか。本書は、ナラトロジー(物語論)を中心とした方法を採用することで、テクスト分析を実践的に学ぶための入門書である。

執筆者:松本和也、八木君人、友田義行、水川敬章、乾英治郎、小谷瑛輔、平浩一、小林洋介、井原あや、斎藤理生

松本和也編『テクスト分析入門 小説を分析的に読むための実践ガイド』詳細

新刊・近刊のご案内の冊子『未発ジュニア版』を発送しました。

『未発ジュニア版』をご覧になりたい方がいらっしゃいましたら、どうぞひつじ書房までご連絡下さい。連絡先は、toiawase(アットマーク)hituzi.co.jpです。どうぞよろしくお願いします。

中森誉之著『Foreign Language Learning without Vision: Sound Perception, Speech Production, and Braille』を刊行しました。

外国語の認知と学習過程で、聴覚・視覚・触覚はどのような働きを担うのか。多感覚処理に注目をして、外国語理解と表出のメカニズムを一望する。視覚障害者には切実に必要とされる、英語音声学習指導理論構築に向けた国指定研究の成果である。音楽と言語の知覚、英語音声の記述と学習困難性、調音コントロール、視覚と空間認知、触覚と点字、認知と言語の発達、音声チャンクと外国語学習、視覚特別支援学校での調査結果を論じる。

中森誉之著『Foreign Language Learning without Vision: Sound Perception, Speech Production, and Braille 』詳細

堀正広・赤野一郎監修 堀正広編『英語コーパス研究シリーズ 第5巻 コーパスと英語文体』を刊行しました。

英語コーパス学会20周年を記念した網羅的なコーパス研究シリーズ「英語コーパス研究」第5巻。本巻は、コーパスに基づく英語文体研究の歴史と現状を概観した後、具体的な事例研究として、写本、著者推定、レキシコン作成、文学作品の文体、スピーチの文体、英国の新聞の文体等の言語・文体研究へのコーパスの応用例を提示した論文集である。

堀正広・赤野一郎監修 堀正広編『英語コーパス研究シリーズ 第5巻 コーパスと英語文体』詳細

小島剛一著『トルコのもう一つの顔・補遺編』を刊行しました。

1988年にヒマラヤの麓でペンの走る速さで書き上げた草稿は、新書一冊に収めるには長過ぎ、かつ激昂する文言で満ちている、と評された。穏当な表現に改めて全体を短くするという条件を呑んで1991年2月に『トルコのもう一つの顔』が世に出た。折しも遅まきながらトルコに多数の非トルコ民族がいることの報道が日本でも始まった時期である。草稿から割愛した部分が、著者の胸でくすぶり続け、25年の時を経てこの『補遺編』にて日の目を見ることになった。

小島剛一著『トルコのもう一つの顔・補遺編』詳細

日本方言研究会編『方言の研究 2』を刊行しました。

〈講演録〉日本方言研究会の50年をふり返る 佐藤亮一/方言研究の研究動向と隣接他分野との接点 日高水穗/計量方言学の研究動向 井上史雄/社会方言学の研究動向 真田信治/記述方言学の研究動向 木部暢子/方言地理学の研究動向 大西拓一郎/対照方言学的研究のこれまでとこれから 小西いずみ/文献国語史の研究動向と方言研究の接点 青木博史/社会言語学の研究動向と方言研究との接点 松本和子/民俗学の研究動向と方言研究との接点 島村恭則/方言談話におけるあいづちの出現傾向 舩木礼子/シティズンシップ教育としての方言教育 札埜和男/創立50周年記念企画 中井精一

日本方言研究会編『方言の研究 2』詳細

斎藤倫明編『日本語語彙論 I』を刊行しました。

言語研究における語彙論の成立根拠やその有する意味合い、研究の広がりや課題を概観する。「日本語語彙論I」では、語彙論の内部に関するテーマを扱う。目次:第1章 語彙総論(斎藤倫明)、第2章 語彙体系(久島茂)、第3章 語彙調査(靏岡昭夫)、第4章 語彙の量的構成(山崎誠)、第5章 語形(石井正彦)、第6章 語の意味論(山田進)、第7章 語構成(山下喜代)、第8章 語種(田中牧郎)、第9章 位相と位相差(田中章夫)

斎藤倫明編『日本語語彙論 I』詳細

斎藤倫明編『日本語語彙論 II』を刊行しました。

言語研究における語彙論の成立根拠やその有する意味合い、研究の広がりや課題を概観する。「日本語語彙論II」では、語彙論と他分野との関わりをテーマとして扱う。第1章 語彙と文字・表記(田島優)、第2章 語彙と文法(村木新次郎)、第3章 語彙と文章(甲田直美)、第4章 第二言語としての日本語の語彙習得と学習(秋元美晴)、第5章 語彙と文化(前田富祺)、第6章 新語・流行語(橋本行洋)、第7章 方言の語彙(高橋顕志)、第8章 語彙史(小野正弘)

斎藤倫明編『日本語語彙論 II』詳細

中国現代文学翻訳会編『中国現代文学 16』を刊行しました。

現代中国の文学作品を翻訳・紹介する『中国現代文学』の第16号。【脚本】彭鉄森「オイラの名前は馬翠花」(女の名前をつけられた青年の物語)、【小説】陳応松「太平―神農架の犬の物語」(出稼ぎに出た主人を追う犬の話)などを掲載。今号には歌劇の脚本を収録している他、『中国現代文学』第1〜16号までの翻訳作品目録も掲載する。

中国現代文学翻訳会編『中国現代文学 16』詳細

山梨正明他編『認知言語学論考 No.13』を刊行しました。

認知言語学の最先端の論文を継続的に掲載するシリーズ第13巻。国内外の第一線の研究者の論文を掲載し、多岐にわたる認知言語学や関連する言語学の最新研究成果が交流する。

山梨正明他編『認知言語学論考 No.13』詳細

鍋島弘治朗著『メタファーと身体性』を刊行しました。

日本における認知メタファー理論研究の第一人者による最新作。認知科学の重要なキーワードになりつつある “身体性” を、アフォーダンス、ミラーニューロンなどを含めて脳科学の研究成果を紹介しながら概説。さらにアリストテレスからレイコフに至る理論を鳥瞰し、身体性メタファー理論の原理を提示する。メタファーとシミリ、メタファーの実験的パラダイムの紹介、進化との関連、コーパスを利用したメタファー研究、政治、マーケティングなど、幅広い研究動向にも切り込んだ好書。

鍋島弘治朗著『メタファーと身体性』詳細

『トルコのもう一つの顔』(中公新書)の著者、小島剛一さんがラズ語の辞書の刊行を計画しています。賛同者を募る講演会を開催しますので、ふるってご参加ください。

■日時……2016年9月21日(水) 18:30開場 19:00開演

■講演時間…1時間半程度を予定

■会場……文京シビックホール3階 会議室1

(丸ノ内線・南北線 「後楽園」駅より徒歩2分)

■参加費…1,000

■申込方法…事前申込 または 当日受付

概要トルコの政情を読み解く鍵はいくつもあるが、最大のものは複雑な言語事情だ。オスマンル帝国の廃墟の上に成立したトルコ共和国は、当然、大帝国の多言語・多民族性を受け継いでいる。にもかかわらず、建国に際して「単一民族国家」という虚構を国是としたのがトルコ共和国の悲劇だ。1991年に『トルコのもう一つの顔』でその実状を明らかにしたが、その際新書一冊の分量に収めるため、草稿の随所を割愛した。また、当時の編集長に過激と評された表現を穏当なものに置き換えた。あれから25年。草稿のうち1991年には伏せた部分に焦点を当てたのが『トルコのもう一つの顔・補遺編』である。前述のような事情を抱えたトルコで最近起こった「クーデター未遂事件」は、誰が何のために起こしたのか。事件の真相を読み解こうとした時、政府が病的に恐れる少数民族諸言語の実状を記録に残す作業の重要性が浮かび上がる。小島剛一はウェブ上にラズ語辞典を公開しているが、ウェブ上の辞書だけでなく、並行して紙の辞典を作る必要がある。小島は、そのための資金援助を公に募っている。 |

現代日本語研究会 遠藤織枝・小林美恵子・佐竹久仁子・髙橋美奈子編『談話資料 日常生活のことば』を刊行しました。

『女性のことば・職場編』『男性のことば・職場編』につぐ、待望の第3の談話資料が完成した。家族・友人・職場などでの日常の自然談話を忠実に文字化した資料は、前2書と同様、現代日本語の話しことばを研究する研究者・大学院生に大きく貢献できると考える。談話資料とともに、この資料に基づいて研究分析した13編の論文を収めている。執筆者:遠藤織枝、小林美恵子、斎藤理香、佐々木恵理、佐竹久仁子、孫琦、髙橋美奈子、高宮優美、中島悦子、本田明子、牧野由紀子、増田祥子、谷部弘子★談話資料データCD-ROM付

現代日本語研究会 遠藤織枝・小林美恵子・佐竹久仁子・髙橋美奈子編『談話資料 日常生活のことば』詳細

斎藤倫明著『語構成の文法的側面についての研究』を刊行しました。

本書は、「語構成の文法的側面」に関し、語構成内部の問題(語構成要素の分類と品詞分類との異同、語構成要素間の関係とシンタックスとの異同)と語構成論と文法論との関わりの問題(語形成・活用・言語単位といった語構成の一側面に従来の文法論がどう向き合ってきたか)という観点から論点を絞って論じたものである。日本語学における語構成論の立場から、今、文法論との関わりで何を問題にしうるかの一端を提示した書である。

斎藤倫明著『語構成の文法的側面についての研究』詳細

円山拓子著『韓国語citaと北海道方言ラサルと日本語ラレルの研究』を刊行しました。

受身・非意図・可能・状態変化等の用法を持つ韓国語の助動詞citaの多義を支えるメカニズムについて考察し、スキーマ的意味と文法的特徴の相互作用によって、citaの多義性が成り立っていることを論じる。また、citaと同様に1つの形態でアスペクト・ヴォイス・モダリティにまたがる意味を表す日本語ラレル、北海道方言ラサルとの対照分析をおこない、3つの形式の共通点・相違点を意味地図によって提示する。

円山拓子著『韓国語citaと北海道方言ラサルと日本語ラレルの研究』詳細

ひつじ書房は、社員を募集しています。出版に関わる業務全般。仕事内容は、商品管理から編集までを含みます。経験者は優遇しますが、未経験者でも、一から教えます。30歳くらいまでの方を探しています。

正社員あるいは2年間の契約社員(勤務開始時期は2016年10月ごろ)。試用期間あり。契約社員から正社員登用の可能性もあり。

*勤務開始時期については、ご相談に応じます。

詳細は以下をご覧ください。

一般社団法人日本発達心理学会編『Frontiers in Developmental Psychology Research Japanese Perspectives』を刊行しました。

一般社団法人日本発達心理学会が、2016年7月開催の国際心理学会第31回横浜大会(ICP2016 Yokohama)に向けて、わが国の発達心理学のこれまでの成果と現状を世界に問うために編集・刊行する英文書籍である。発達心理学の各領域での日本の研究を概観し、先端的でオリジナルな発達研究の広範な成果を報告する。

執筆者:岩立志津夫、上村佳世子、岡林秀樹、柿沼美紀、梶川祥世、柏木惠子、子安増生、酒井厚、菅原ますみ、千住淳、辻晶、外山紀子、中澤潤、仲真紀子、中邑啓子、根ケ山光一、能智正博、針生悦子、藤村宣之、松𥔎敦子、松本聡子、皆川泰代、山本淳一

一般社団法人日本発達心理学会編『Frontiers in Developmental Psychology Research Japanese Perspectives』詳細

ひつじ書房は、社員を募集することにいたしました。出版に関わる業務全般。仕事内容は、商品管理から編集までを含みます。経験者は優遇しますが、未経験者でも、一から教えます。30歳くらいまでの方を探しています。

2年間の契約社員(勤務開始は2016年夏)。試用期間あり。正社員登用の可能性もあり。

詳細は以下をご覧ください。

6/18付「東京新聞」夕刊の「大波小波」で、『太宰治ブームの系譜』(滝口明祥)が紹介されました。

ハワイ大学のクック(峰岸)治子先生による、言語社会化についての講演会を開催いたします。

■日時……2016年6月22日(水) 14:30開場 15:00開演

■会場……文京シビックホール3階 会議室1

(丸ノ内線・南北線 「後楽園」駅より徒歩2分)

■参加費…500円

(極力釣り銭のないよう、ご協力いただけますと幸いです)

概要1980年代アメリカの文化人類学者OchsとSchieffelinにより提唱された言語社会化理論(Language Socialization)は、言語習得を社会化過程の一部と位置づけ、社会的コンテクストのなかでどのように言語習得が行われるかの過程を談話分析により検証するものである。この理論は、エスノグラフィーの伝統を継承し、近年西欧においては第二言語習得研究にも広く応用されている(Zuengler and Cole 2005)。しかし、日本においては、エスノグラフィーに基づく文化人類学関係の研究が盛んでないため、言語社会化理論はまだあまり知られていない。本講演は、言語社会化理論の概略、また特にこの理論に基づく日本語関係の研究を紹介する。最後に、その理論の中核をなす指標(index)の機能を考察する。指標は言語の象徴機能(symbolic function)と異なり、相互行為のなかで周囲のコンテクストを含めることにより、始めて意味をなすものである。故に、コンテクストの変化とともに、指標の社会的意味も変化する。つまり、指標は複数の社会的意味がある。指標がどのコンテクストでどんな社会的意味を帯びるかを習得することがすなわち言語社会化であるとされる。特に『丁寧体』と『普通体』という指標を通してのどのような社会化が見られるかを談話分析により検証する。複数の社会的意味がある指標の『丁寧体』をポライトであると最初から限定せず、会話の参加者がどのような意味で『丁寧体』を使用しているか考察する。このように観点から、日本語学習者が日本語母語話者との会話でどのように、『丁寧体』と『普通体』を習得するか、また、それによってどのような言語社会化が見られるのか研究することができる。日本語学習に関して言語を指標の観点から分析し、言語社会化理論を使うことにより、学習者がある言葉、表現をどの程度習得したかという事実を明らかにするだけでなく、それがどのような社会化につながっているか、第二言語習得研究を広い視野に置くことが可能になる。 |

斎藤兆史著『Style and Creativity Towards a Theory of Creative Stylistics』を刊行しました。

20世紀中期、英文学研究と言語学との専門分化を背景として、逆にその溝を埋める学理として英語文体論が登場した。1980年代以降は、英語・英文学教育をも視野に収めた教育的文体論も登場した。しかしながら、従来の英語文体論は、あくまで既存のテクストを前提とし、それを分析の対象とする点において記述的であった。本書は、従来の文体論の枠組みを整理した上で、ある文学的意匠を出発点として、それをテクストとして実現させるために規範的に機能する新しい創作文体論の理論を提示する。

斎藤兆史著『Style and Creativity Towards a Theory of Creative Stylistics』詳細

東郷雄二・春木仁孝編『フランス語学の最前線4 【特集】談話、テクスト、会話』を刊行しました。

フランス語学の最新の成果を世に問うシリーズの第4巻。今回、文よりも大きな言語単位である談話・テクストと会話を対象とする研究を特集する。取り上げるテーマは、人称代名詞、従属節、接頭辞re-、外置構文、転位構文、時制、名詞の機能語化、ne … que 構文、アイロニー、文連鎖、自由間接話法など。

執筆者 : 小田涼、秋廣尚恵、春木仁孝、佐々木香理、古川直世、東郷雄二、平塚徹、田原いずみ、大久保朝憲、赤羽研三、青木三郎

東郷雄二・春木仁孝編『フランス語学の最前線4 【特集】談話、テクスト、会話』詳細

斎藤兆史監修 北和丈・城座沙蘭・髙橋和子編『英語へのまなざし 斎藤英学塾10周年記念論集』を刊行しました。

英語をめぐる研究が過度に高度化・細分化していくなかで、その核たるべき英語そのものへの眼差しを取り戻すべく立ち上がった「斎藤英学塾」が、2005年の発会から10周年を迎えた。英文学・英語学・英語教育といった従来の枠組みにとらわれることのない幅広い視点から、日本における新たな「英学」のあり方を模索する異色の論集。

執筆者:青田庄真、麻生有珠、生谷大地、井田浩之、奥聡一郎、笠原順路、ショルティ沙織、北和丈、久世恭子、小泉有紀子、河内紀彦、斎藤兆史、城座沙蘭、鈴木哲平、髙橋和子、畑アンナマリア知寿江、林田祐紀、早瀬沙織、柾木貴之、森田彰、山内久明、山田雄司、和田あずさ

斎藤兆史監修 北和丈・城座沙蘭・髙橋和子編『英語へのまなざし 斎藤英学塾10周年記念論集』詳細

滝口明祥著『太宰治ブームの系譜』を刊行しました。

太宰治が人気作家になったのは、その死後のことだった!? 生前は基本的にマイナーな作家であった太宰は、スキャンダラスな死によって一躍ブームが訪れる。だが、それで人気作家としての地位が確立したわけではなかった。太宰が人気作家となるには、もう幾度かのブームを経なければならなかったのである。-〈太宰治〉という作家イメージの変遷を辿る本書は、それを受容した戦後の日本社会の変貌をも映し出していることだろう。

滝口明祥著『太宰治ブームの系譜』詳細

金智賢著『日韓対照研究によるハとガと無助詞』を刊行しました。

本書は、現代韓国語と日本語の談話における無助詞、及び、それと関連する有形の助詞「eun/neun」「ハ」と「i/ga」「ガ」の語用論的体系を対照的に分析したものである。両言語の自然談話における各助詞類の使い分けの実態を計量的に調査、さらに、質的に対照分析することで、各助詞類の語用論的意味や日韓の類似点及び相違点を明らかにし、韓国語と日本語のそれぞれにおける助詞類の体系を語用論的な枠で再整備することを目指した。

金智賢著『日韓対照研究によるハとガと無助詞』詳細

今年も研究書出版についての相談のためのオープンオフィスを行います。

出版社から研究書を出すというのはどうすればいいのか、から、

刊行助成金に応募する方法など、

入り口から実践まで。

日本語学、言語学から、文学研究、文化研究、脳研究、心理学など

文理を問わず、ことばの研究に関わる方のご相談にのります。

オープンオフィス詳細

影山太郎編『レキシコンフォーラム No.7』を刊行しました。

語彙(レキシコン)および語彙的知識に関する研究をまとめた専門ジャーナル第7弾。

今号では6号に引きつづき「日本語レキシコン入門 PART II」と題した特集を掲載する他、チュートリアルとして語彙研究におけるコーパスの検索・活用の仕方に関する解説を掲載する。

執筆者:影山太郎、秋田喜美、小林英樹、伊藤たかね、杉岡洋子、中川秀太、陳奕廷、于一楽、中村渉、Kazuhiko Fukushima、玉岡賀津雄

影山太郎編『レキシコンフォーラム No.7』詳細

中山誠一・Jacob Schnickel・Juergen Bulach・山内博之著『100トピックで学ぶ 実践英語トレーニング』を刊行しました。

「食」「旅行」「美容・健康」などの身近な話題から「宗教」「政治」「テクノロジー」などの抽象的な話題に至るまで、100種類の話題で英語の「話す・聞く」トレーニングを行う。トレーニングの方法としては、並んでいる日本語の単語を逐語訳していくだけで、英文が自然に口から出てくる「瞬間トランスレーション法」という独自の手法を採り入れている。また、それぞれの話題に、難易度の異なる三段階の練習を配置し、CEFRのA1、A2、B1のレベルに対応できる工夫も施されている。

中山誠一・Jacob Schnickel・Juergen Bulach・山内博之著『100トピックで学ぶ 実践英語トレーニング』詳細

大石泰夫著『祭りの年輪』を刊行しました。

「祭り」は、語源からしてカミを抜きにしては存在しない行為であった。しかし、今日ではこの言葉は実にいろいろな行為に対して用いられており、それぞれが現代社会に重要な意味を持っている。これら現代の祭りには、あたかも〈年輪〉のように、伝承の過程で積み重ねられた行為が存在する。本書は、奈良県の葛城一言主神社の秋祭りや陸中沿岸の虎舞、岩手県のチャグチャグ馬コなどの様々な祭りをとりあげ、現代の視点に立って、その〈年輪〉を解きほぐすものである。

大石泰夫著『祭りの年輪』詳細

大津由紀雄・嶋田珠巳編『英語の学び方』を刊行しました。

英語が使えるようになりたいと思っている人は多いが、悩みを抱える人もまた多い。本書では、英語学習を効果的かつ効率的に進めるために必要なことを、わかりやすく解説。英語の構造や機能、辞書の利用法のほか、類書ではあまり触れられることのない世界の諸英語やノンバーバル・コミュニケーションの視点も取り入れ、英語を学ぶ秘訣に迫る。

執筆者:大津由紀雄、瀧田健介、高田智子、津留崎毅、小林裕子、嶋田珠巳、原和也、遊佐昇、安井利一

大津由紀雄・嶋田珠巳編『英語の学び方』詳細

2016.4.5

新入社員1名を迎え、入社式をおこないました。

野田春美・岡村裕美・米田真理子・辻野あらと・藤本真理子・稲葉小由紀著『グループワークで日本語表現力アップ』を刊行しました。

グループワークを活用した大学1年生向けの文章表現のテキスト。豊富な課題に取り組むことで情報発信力・コミュニケーション力・アピール力を高める第I部と、アカデミック・ライティングを学びながらレポートを完成させる第II部からなる。文章表現の基本的な知識や姿勢からレポート執筆まで、グループワークで楽しく学び、効果的に習得できる。初年次に必要な内容を盛り込むとともに、将来社会で役立つ力の基礎も身につけさせるテキストである。

野田春美・岡村裕美・米田真理子・辻野あらと・藤本真理子・稲葉小由紀著『グループワークで日本語表現力アップ』詳細

王其莉著『判断のモダリティに関する日中対照研究』を刊行しました。

判断のモダリティを表す日本語と中国語の対訳上対応関係にある形式の意味用法の共通点と相違点、および相違点が生じる要因を明らかにし、判断のモダリティから日本語と中国語の違いを提示する。文法カテゴリーに属する個々の形式に対して対訳上対応関係にある形式の比較を一貫して行い、形式間の違いを明らかにすることで、そこから言語間の違いを見出していく。言語の対照研究に有益な視点を提供する。

王其莉著『判断のモダリティに関する日中対照研究』詳細

小西いずみ著『富山県方言の文法』を刊行しました。

西日本方言域の東端に位置する富山県方言の文法について、臨地調査、筆者自身の内省、談話資料にもとづいて総合的に記述した書。富山県方言の文法特性と形成過程について地理的分布という側面から論じる第Ⅰ部、県の行政・経済の中心地である富山市の方言の文法体系全体を記述する第Ⅱ部、形容詞の副詞化、引用標識、提題・とりたて助詞といった特定の文法事象・文法形式の詳細な記述を行う第Ⅲ部で構成される。

小西いずみ著『富山県方言の文法』詳細

藤井洋子・高梨博子編『コミュニケーションのダイナミズム 自然発話データから』を刊行しました。

シリーズ「文化と言語使用」第1巻。日本語の言語使用にみる「場」の共創、感情表出の指示詞、反応発話、即興的に生まれる遊びや身体化の視点から言語コミュニケーションのメカニズムや多様性、ダイナミズムについての考察を展開する。

執筆者:熊谷智子、菅原和孝、鈴木亮子、高梨博子、成岡恵子、藤井洋子

藤井洋子・高梨博子編『コミュニケーションのダイナミズム 自然発話データから』詳細

東京外国語大学留学生日本語教育センター著『日本で学ぶ留学生のための中級日本語教科書 出会い【別冊 文型・表現練習編】』を刊行しました。

『出会い【本冊:テーマ学習・タスク活動編】』の別冊。本冊でのテーマ学習とタスク活動に必要な文型や話し言葉の表現・ストラテジーを取り上げ、本冊だけでは明示的に学べない言語知識が補完できるようになっている。本書を使って勉強することにより、本冊での読解活動や聴解活動がスムーズに進み、テーマについての理解が深まるだけでなく、より自然な日本語を用いてタスクを遂行することができるはずである。

東京外国語大学留学生日本語教育センター著『日本で学ぶ留学生のための中級日本語教科書 出会い【別冊 文型・表現練習編】』詳細

片岡喜代子・加藤宏紀編『言語の意味論的二元性と統辞論』を刊行しました。

命題構成要素が節周辺部要素と如何に関わり、周辺要素の働きが節構造に如何に反映されるかを探り、更には文脈における発話としての働きも視野に入れた研究の成果である。時制やアスペクト、格素性の付値、数量詞解釈、否定現象から見た周辺部構造のあり方、そして疑問を含む文末助詞による命題態度表明などを、日本語・英語・中国語・スペイン語を材料に論じる。

執筆者:相原昌彦、上田由紀子、片岡喜代子、加藤宏紀、佐藤裕美、辻子美保子、武内道子

片岡喜代子・加藤宏紀編『言語の意味論的二元性と統辞論』詳細

定延利之著『コミュニケーションへの言語的接近』を刊行しました。

本書は、現代日本語の話しことばの観察を通じて、「コミュニケーションとはお互いを理解するためのメッセージのやりとりだ」といった言語研究に広く深く浸透しているコミュニケーション観の問題点を明らかにし、それに取って代わる新しいコミュニケーション観の姿を追求したものである。言語研究がコミュニケーション研究にどのように貢献でき、コミュニケーション―言語―音声をつなぐ架け橋となり得るかが具体的に示されている。

定延利之著『コミュニケーションへの言語的接近』詳細

山下里香著『在日パキスタン人児童の多言語使用 コードスイッチングとスタイルシフトの研究』を刊行しました。

日本に暮らす移民児童については、日本語教育の文脈で語られがちであるが、本書は移民コミュニティ内でバイリンガル児童がどのような言語使用を行っているのか、社会言語学の観点から記述し分析する。実際の移民児童の自然会話データを扱った初の研究書であり、日本語・ウルドゥー語バイリンガルのパキスタン人児童らの、家と学校の「間」にあるモスク教室という場での言語間・スタイル間の切り替え現象に注目し、言語使用の実態を明らかにした。

山下里香著『在日パキスタン人児童の多言語使用 コードスイッチングとスタイルシフトの研究』詳細

堀田英夫編『法生活空間におけるスペイン語の用法研究』を刊行しました。

スペイン語は、地球上の広大な地域で日常的に使われている。スペインと中南米各国の法は、成り立ちを異にするゆえの多様性と歴史的共通部分がある。本書は、法学者と言語学者の研究グループによる成果として、公的な「法的場面」と地域差や歴史を踏まえた「市民社会領域」の観点から、法にかかわるスペイン語(とカタルーニャ語)の用法を明らかにする。

執筆者:糸魚川美樹、アナ=イサベル・ガルシア、川畑博昭、リディア・サラ=カハ、塚原信行、堀田英夫

堀田英夫編『法生活空間におけるスペイン語の用法研究』詳細

森勇太著『発話行為から見た日本語授受表現の歴史的研究』を刊行しました。

現代日本語では「やる」「くれる」「もらう」などの授受表現があり、これらを適切に運用して聞き手や現話題の人物を待遇することが重要であるが、古代語においては待遇面で同様の機能を持つ敬語の運用が重要であった。本書では、聞き手への言語的な配慮が必要となる、行為指示表現(依頼・命令等)や行為拘束表現(申し出等)といった策動の発話行為に注目し、通時的に授受表現の運用が重要視されていく過程を示す。

森勇太著『発話行為から見た日本語授受表現の歴史的研究』詳細

2016年3月3日付けの山梨日日新聞紙上にて、高橋修先生が第24回やまなし文学賞を受賞されたとの発表がされました。

山梨日日新聞web版です。

高橋修先生、おめでとうございます!

新聞に掲載された選評には、「明治文学史における翻訳文の位置と役割に光を当てた」との評価が掲載されています。

『明治の翻訳ディスクール 坪内逍遙・森田思軒・若松賤子』高橋修著

村田和代・井出里咲子編『雑談の美学—言語研究からの再考』を刊行しました。

待望の「雑談」の言語学。雑談とは何か? 雑談とそうでないものの境界線は? 政治家の演説や裁判員評議、鮨屋のカウンターから、登山者仲間内のゴシップ、アフリカ狩猟採集民グイの人々の雑談的おしゃべり、LINEやチャット、手話による雑談的相互行為まで。人間社会を形づくる日常生活のさまざまな雑談の本質に切り込む実証的研究論文13編を収録。

村田和代・井出里咲子編『雑談の美学—言語研究からの再考』詳細

『古文を楽しく読むために』の紹介を、広報もとす(岐阜県本巣市広報誌)2016年1月号の「図書通信」のコーナーに掲載していただきました。

【『古文を楽しく読むために』のご紹介】

「これって本当に日本語?」「意味がわからない」「文法の丸暗記ばっかり」…とかく敬遠されがちな古文の授業。歴史的仮名遣いの読み方からなぜ動詞の活用を覚える必要があるのか、易しい敬語の理解の仕方、平安和歌の読み方まで、古代の人々の心情を感じ取りながら和文の性質にしたがいつつ古文を立体的に面白く読むための数々の“いろは”。古文を楽しく読んでみたい人、生徒に楽しくなる読み方を生徒に教えたい国語教師の方におすすめ。

『古文を楽しく読むために』詳細

平賀正子著『ベーシック新しい英語学概論』を刊行しました。

異文化コミュニケーションという観点から、今や世界の共通語として認識されるに至った英語について概説する新しいタイプの英語学概論教科書。世界英語の諸相、英語コミュニケーションの特徴、音韻・語彙・文法の仕組みについて、母語英語、国際共通語の両面から、わかりやすく楽しく解説した。各章末の推薦図書・練習問題、事例へのメディア・リンクなどを通して、さらなる学習ができるよう配慮した。

平賀正子著『ベーシック新しい英語学概論』詳細

本年もよろしくお願い申し上げます。

(kindleの画面)

(kindleの画面)

2015年5月に刊行した『いま、大学で何が起こっているのか』(日比嘉高著)を電子書籍化しました。販売は、Amazonと大日本印刷系の運営するhontoです。

財界や政府から国立大学に対し、産業振興を主たる目的として、「競争」をうながし、「自己改革」を求める声が大きくなっている。現在の国立大学が、非効率的な方法で運営されているから、大変革をするというのだ。しかし、その批判は当たっているのだろうか。それは大学が持ってきたはずの知的な活動拠点としての役目を殺してしまい、ひいては多様な創造の芽を育くむという重要な機能を破壊することではないのか。現在の潮流に異を唱え、国立大学のみならず、これからの大学のあり方について、議論を巻き起こそうと訴える書。

日比嘉高著『いま、大学で何が起こっているのか』詳細

中国現代文学翻訳会編『中国現代文学 15』を刊行しました。

現代中国の文学作品を翻訳・紹介する『中国現代文学』の第15号。

蒋韻「心愛樹」(黄土台地の秘所の伝奇)、馮驥才「木彫りのパイプ」(画家と花造りの老人の交流)、裘山山「どしゃぶり」(見合い相手の本性とは?)、蒋一談「もう一つの世界」(中国に助けられたユダヤ人一家の愛憎)、残雪「梅保の地盤」(ちがう場所に通じる一本の山道がある)などを掲載する。

中国現代文学翻訳会編『中国現代文学 15』詳細

加藤重広編『日本語語用論フォーラム 1』を刊行しました。

今までの日本語の文法や談話の研究の中には、場面や文脈など語用論的な観点が既に含まれ、客観的に見て「語用論」的なものが多くあった。一方、語用論研究では欧米の研究の摂取を主軸にしており、日本語の「語用論」的な研究と触れあうことが少なかった。本書は、日本語の研究と語用論の研究が通じ合う広場(フォーラム)となることを目指し、新しい研究成果を紹介する。

加藤重広編『日本語語用論フォーラム 1』詳細

ひつじ研究叢書(言語編) 第132巻、秋元実治・青木博史・前田満編『日英語の文法化と構文化』を刊行しました。

本書は、「構文化」および「文法化」、さらにそれらの間の関係について、理論・記述の両面から新しい知見を示したものである。日本語と英語を対象とし、共時的・通時的双方の視点からアプローチを行うことにより、その本質に迫ることを目的としている。日本語学と英語学のコラボレーションによって研究の新たな地平を拓く、斬新な試みである。

執筆者:秋元実治、高見健一、早瀬尚子、前田満、柴﨑礼士郎、秋元美晴、志賀里美、三宅知宏、青木博史、吉田永弘

秋元実治・青木博史・前田満編『日英語の文法化と構文化』詳細

『図書新聞』2015年12月21日発売号に、「ひつじ意味論講座」完結を記念して編者の澤田治美先生へのインタビューが掲載されました。

「ひつじ意味論講座」シリーズ詳細はこちらをご覧下さい。

2015.11.16

三原健一著 『日本語の活用現象』ができあがりました。

ひつじ研究叢書(言語編) 第131巻、三原健一著『日本語の活用現象』を刊行しました。

本書は、現代日本語における動詞の活用形を切り口として、活用形が絡む統語・意味現象を解明することを目的としている。筆者の長年の信条である、生成文法と日本語学の「相互乗り入れ」にも十分に配慮し、日本語学に興味を持つ読者にも読んでいただけるように、生成文法的なことについては随所に解説を加えた。現段階では秤量が極めて少ない活用の統語論研究に対して、何らかの貢献ができればという思いで本書に取り組んだ。

三原健一著『日本語の活用現象』詳細

城田俊・尹相實著『ことばの結びつきかた 新日本語語彙論』を刊行しました。

語は音と意味を持つだけではない。固有の文法と慣用的結合特性を保有する。普段意識しないこの文法と結合特性を本書は明晰にえぐり出し、意識化することを目的とする。意識化は語彙を豊富にし、運用能力を向上させ、自己鍛錬のみならず、教育に多大の寄与をもたらす。本書は語彙文法・結合特性の初めての研究書であると共に新しい語彙教育の体系的実用参考書である。辞書編纂者、語彙・文法研究者、日本語教師、日本語学習者必携。

城田俊・尹相實著『ことばの結びつきかた 新日本語語彙論』詳細

ひつじ研究叢書(言語編) 第127巻、近藤泰弘・田中牧郎・小木曽智信編『コーパスと日本語史研究』を刊行しました。

日本語史研究にどのようにしてコーパスを用いるかについての日本最初の概説書。具体的な研究方法も満載。また、オクスフォード大学の古典語コーパスについても開発者自らが詳しく解説。その他、古典語コーパス関係の文献解題も付載。なお、国立国語研究所の「日本語歴史コーパス」の開発に関わった研究者による共同研究の成果でもある。

執筆者:近藤泰弘・田中牧郎・小木曽智信・山元啓史・山田昌裕・高山善行・岡﨑友子・横野光・ビャーケ=フレレスビッグ・スティーブン=ホーン・ケリー=ラッセル・冨士池優美・鴻野知暁・間淵洋子

近藤泰弘・田中牧郎・小木曽智信編『コーパスと日本語史研究』詳細

シリーズ日本語を知る・楽しむ1、福田孝著『古文を楽しく読むために』を刊行しました。

「これって本当に日本語?」「意味がわからない」「文法の丸暗記ばっかり」…とかく敬遠されがちな古文の授業。歴史的仮名遣いの読み方からなぜ動詞の活用を覚える必要があるのか、易しい敬語の理解の仕方、平安和歌の読み方まで、古代の人々の心情を感じ取りながら和文の性質にしたがいつつ古文を立体的に面白く読むための数々の“いろは”。古文を楽しく読んでみたい人、生徒に楽しくなる読み方を生徒に教えたい国語教師の方におすすめ。

『古文を楽しく読むために』詳細

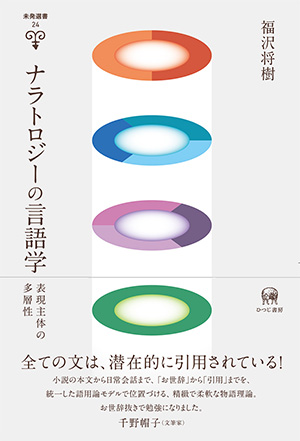

福沢将樹著『ナラトロジーの言語学 表現主体の多層性』を刊行しました。

言語学における語用論・統語論と文学理論におけるナラトロジー(物語論)とを融合し、「作者」「語り手」「視点」といった「表現主体」の多層性(垂直分業)の観点と「人格」の乖離という概念を組み合わせた統一的な枠組みを構築する。この枠組みに基づき、嘘・虚構・お世辞、引用、時制のそれぞれにつき、様々な微妙な区別を図式化し、それらが相違を持つにもかかわらず類似することをも説明する。

『ナラトロジーの言語学 表現主体の多層性』詳細

2015.10.16

新刊・近刊のご案内の冊子『未発ジュニア版』を発送しました。

『未発ジュニア版』をご覧になりたい方がいらっしゃいましたら、どうぞひつじ書房までご連絡下さい。連絡先は、toiawase(アットマーク)hituzi.co.jpです。どうぞよろしくお願いします。

堀正広・赤野一郎監修、英語コーパス研究シリーズ第2巻『コーパスと英語教育』(投野由紀夫編)、ならびに第4巻『コーパスと英文法・語法』(深谷輝彦・滝沢直宏編)を刊行しました。

本シリーズは、英語コーパス学会20周年を記念した網羅的なコーパス研究のシリーズです。

第2巻『コーパスと英語教育』では、コーパスの英語教育への応用に関して歴史的経緯を概説し、英語教育とコーパスに関する理論的な枠組みを提示します。扱われる分野は、英語学習語彙表、英語教授、学習者コーパス、EAP/ESP教育、言語テスト、そしてコーパス・ツールについてです。

第4巻『コーパスと英文法・語法』は、「コーパスと語彙・語法」、「コーパスと文法」、「コーパスと構文」の3つの潮流を概観し、コーパスに基づく英文法・語法研究の方法論とその可能性を提示した後、様々な語法・文法について具体的な事例研究を納める論文集です。

英語コーパス研究シリーズ シリーズ詳細

投野由紀夫編 第2巻『コーパスと英語教育』詳細

深谷輝彦・滝沢直宏編 第4巻『コーパスと英文法・語法』詳細

日本方言研究会編『方言の研究 1』を刊行しました。

日本方言研究会の機関誌『方言の研究』創刊号。特集「方言研究の新しい展開」。

口唇の特徴から見た東北方言の合拗音の諸相 大橋純一/富山市方言における終助詞「ヨ」 小西いずみ/群馬県方言における粉食に関する語彙 新井小枝子/言語行動の地理的・社会的研究 中西太郎/琉球諸方言における有標主格と分裂自動詞性 下地理則/医療・福祉と方言 今村かほる/海外の日本語と方言 白岩広行/共生タイプについて 有元光彦/トル形の表す意味 津田智史/方言を撮る 櫛引祐希子/石川方言におけるノダ相当形式 野間純平/「方言」とは何か ダニエル・ロング/地方議会会議録による方言研究 二階堂整・川瀬卓・高丸圭一・田附敏尚・松田謙次郎/沖縄久高島方言の特殊な舌頂音の音声記述と音韻解釈 新永悠人・青井隼人

日本方言研究会編『方言の研究 1』詳細

戦後70年企画「戦後池袋―ヤミ市から自由文化都市へ―」

現在池袋の東京芸術劇場を中心としてイベントが開催されています。ひつじ書房はギャラリー展示解説のパンフレット作成のお手伝いをいたしました。

本イベントは、展示の他にもギャラリートークやホッピー祭り、落語や映画やのど自慢など様々な催しが行われていますので、ぜひお越しください。

本イベントのシンポジウムに論考を加えた書籍と、展示写真その他の図録をひつじ書房より来春刊行予定です。

ひつじ書房では、日本発達心理学会編 Frontiers in Developmental Psychology in Japan(邦題:『日本の発達心理学の成果と最先端』(仮))を2016年春に刊行の予定です。日本の発達心理学における最先端の研究を集めた英語の論文集です。

2016年7月、横浜で国際心理学会議(ICP2016)が開催されます。この期に日本の発達心理学の成果を世界に発信する1冊となります。

*本書は、紙の書籍の他に、日米AmazonでのKindle版の発売、丸善の電子図書館サービスである、Maruzen eBook Library版等、電子媒体での発売も予定しています。

『トルコのもう一つの顔』(中公新書)の著者、小島剛一さんがラズ語の辞書の刊行を計画しています。

賛同者を募る講演会を開催しますので、ふるってご参加ください。今年は、神戸、秋田、東京の三箇所で講演会を行います。

名著『トルコのもう一つの顔』には、トルコ共和国で言語を調査している時に出会った、ラズ人たちやラズ人たちの言語のことが述べられています。ラズ語を研究されてきた小島剛一さんが、ラズ語の辞書の刊行を計画しています。

辞書の刊行は、絶滅危惧言語を保存するために大切なことであり、言語学にとって、人類にとって重要であることはもちろんですが、何よりラズ語話者にとって、ラズ語を保存し、持続させていくために、ラズ語の辞書が刊行されることは重要な意味を持ちます。そのために、ラズ語トルコ語日本語を対照した辞書の刊行を実現したいと考えます。

しかしながら、辞書刊行については、日本国内においての需要が、大きいとは思われず、商業的な出版は困難です。何らかの支援を求めることが必要です。ラズ語の辞書を刊行することに賛同下さる方に呼びかけ、ご支援によりまして、刊行を目指したいと思います。ご支援をお願いします。

■9月1日(火)神戸 海外移住と文化の交流センター 5階ホール

18時30分開場 19時開演

■9月18日(金)秋田 秋田県生涯学習センター

18時30分開場 19時開演

■9月20日(日)東京 アジア文化会館 101研修室

13時30分開場 14時開演

概要シャルリー・エブド襲撃事件について、日本の大手メディアがそろって誤訳による誤報をしたために大多数の日本人はこの事件を誤解している。シャルリー・エブド紙の2015年1月14日発売号の表紙に「私はシャルリー」と訳すべき文言は無い。日本語として意味をなさないこの大誤訳がなぜ罷り通っているのだろうか。この誤訳が生じた原因として、フランス語とフランス社会への無理解があるが、フランス在住の言語研究者としてその背景を述べる。 |

詳細はこちらをご覧下さい。 ご賛同を募集しております文章も作成いたしました。

先月刊行しました『ひつじ意味論講座 第7巻 意味の社会性』にて、「ひつじ意味論講座」シリーズが完結いたしました。

シリーズ完結のお祝いを編者の澤田治美先生と弊社にて行いました。

ツイート

朝鮮語研究会編『朝鮮語研究 6』を刊行しました。

本書は1983年4月に発足し、1999年からは正式に学会組織として活動してきた朝鮮語研究会の不定期刊学会誌『朝鮮語研究』の第6号である。本書には、ソウル方言の音声に関する論文1篇、方言のピッチアクセントに関する論文2編、現代朝鮮語文法に関する論考2篇、文字論に関する論文1篇、中期朝鮮語のアスペクトに関する論文1篇の計7篇が収められている。

朝鮮語研究会編『朝鮮語研究 6』詳細

澤田治美編『ひつじ意味論講座 第7巻 意味の社会性』を刊行しました。

言語学のほか、様々な分野の第一線の研究者によるあらたな「意味」研究のシリーズ「ひつじ意味論講座」第7巻。意味は、社会の様々な場においてどのように伝達されているのか。本巻では、翻訳、医療、司法、スポーツなどにおける言語使用を通して、意味とコミュニケーションをめぐる問題に光を当て、従来の意味論の枠を超えた新しい考察を展開する。ひつじ意味論講座総目次・総索引付。

執筆者:山口節郎、亘明志、児玉徳美、堀井令以知、リリアン テルミ ハタノ、クレア・マリィ、影浦峡、北山修、野呂幾久子、堀田秀吾、名嶋義直、東海林祐子、森山卓郎

澤田治美編『ひつじ意味論講座 第7巻 意味の社会性』詳細

舘岡洋子編著『協働で学ぶクリティカル・リーディング』を刊行しました。

ピア・リーディング(対話による協働的読解活動)を具現化するための読解テキスト。文章理解のための設問に対して正しい答えをさがすという読解ではなく、学習者(読者)がテキストの各テーマを自分の問題としてとらえ、筆者の主張、学習者自身の考え、クラスメイト(ほかの読者)の考えを対話を通して明らかにし、自らの思考を深めるものである。留学生の日本語のテキストに、また大学の理解表現科目のテキストにも利用できる。

舘岡洋子編著『協働で学ぶクリティカル・リーディング』詳細

音声収録の様子です。7月上旬より出荷を開始します。

日本社会・文化に関する6つのテーマと、テーマに関連する4つのタスクからなり、日本語力の養成のみならず、思考力や、社会・他者と積極的に関わる力を身につける、テーマとタスクを融合させた新しい中級日本語総合教科書。

東京外国語大学留学生日本語教育センター著『日本で学ぶ留学生のための中級日本語教科書 出会い【本冊 テーマ学習・タスク活動編】』詳細

武内道子著『手続き的意味論ー談話連結語の意味論と語用論』を刊行しました。

関連性理論は、語用論を解釈の学ではなく、認知科学として位置づけた。本書は、この認知語用論の枠組みによって、言語表現には、発話の命題内容に寄与するのでなく、解釈の方向を聞き手に指示する意味に特化している言語表現があることを示し、新しい意味論を提示する。日本語の談話連結語に例を求め、発話の命題内容ではなく、その解釈過程にいかなる制約を課すかという意味を論証している。著者の20年におよぶ研究の集大成である。

武内道子著『手続き的意味論ー談話連結語の意味論と語用論』詳細

中国現代文学翻訳会編『中国現代文学 14』を刊行しました。

現代中国の文学作品を翻訳・紹介する『中国現代文学』の第14号。

姚鄂梅「狡猾な父親」(父と息子の意地の張り合い)、丹増「ギャンゴン」(転生ラマとなった牧童の物語)、沈石溪「狐狩り」(ハニ族少年の狩りでの葛藤)、翟永明「上書房、下書房」「仙台へ小野綾子へ」「行間の距離・ひとつの序詩」(日中両国の震災を糸口にした詩三篇)などを掲載する。

中国現代文学翻訳会編『中国現代文学 14』詳細

研究書出版の相談会、オープンオフィス、開催中です。

オープンオフィス、詳細。

日比嘉高著『いま、大学で何が起こっているのか』を刊行しました。

財界や政府から国立大学に対し、産業振興を主たる目的として、「競争」をうながし、「自己改革」を求める声が大きくなっている。現在の国立大学が、非効率的な方法で運営されているから、大変革をするというのだ。しかし、その批判は当たっているのだろうか。それは大学が持ってきたはずの知的な活動拠点としての役目を殺してしまい、ひいては多様な創造の芽を育くむという重要な機能を破壊することではないのか。現在の潮流に異を唱え、国立大学のみならず、これからの大学のあり方について、議論を巻き起こそうと訴える書。

日比嘉高著『いま、大学で何が起こっているのか』詳細

川口順二編『フランス語学の最前線3』を刊行しました。

フランス語学の最新の成果を世に問うシリーズ第3巻。本巻はモダリティを取り上げ、多様な方法論による分析を展開する。論じられるテーマは法形容詞、蓋然性副詞、強意、動詞接続法、コネクター、反実仮想、所有形容詞、命令、論証、アイロニー、主観性そして呼びかけ、一般言語学レヴェルでも有効な問題提起が行われる。

執筆者:川口順二、山本大地、芦野文武、春木仁孝、守田貴弘、小熊和郎、曽我祐典、中尾和美、フランス・ドルヌ、渡邊淳也、西脇沙織、阿部宏

川口順二編『フランス語学の最前線3』詳細

未発選書 22、亀井秀雄著『増補 感性の変革』を刊行しました。

1983年に刊行され絶版となっていた本書に、2002年の英訳版のために書いた自著解説、これまで単行本に収められなかった関連論文を大幅に盛り込み、4部構成とした増補版。「第1部 感性の変革」、「第2部 文学と歴史」、「第3部 小説の発明」、「第4部 文学生産の様式」。表現論の観点から、柄谷行人や前田愛との方法論的な対峙と共に、インターテクスチュアルな語り手の分析へと近代文学研究を一変させた金字塔の待望の復刊。解説:西田谷洋(富山大学教授)

亀井秀雄著『増補 感性の変革』詳細

大野眞男・小林隆編『方言を伝えるー3.11東日本大震災被災地における取り組み』を刊行しました。

東日本大震災の発生から4年が経過した。本書では、危機に瀕した被災地域(青森・岩手・宮城・福島・茨城)の方言を活性化し次世代に伝えることを通して、社会文化的側面から地域再生の足掛かりを築いていこうとする取り組みを紹介する。方言を次世代に伝えるための記録や学習材の作成、 方言を使用できる場の設定など、言語研究者が考えるべきこと、行うべきことは何かを議論する。

執筆者:今村かほる、内間早俊、大野眞男、神田雅章、小島聡子、小林隆、小林初夫、坂喜美佳、佐藤亜実、杉本妙子、鈴木仁也、竹田晃子、武田拓、半沢康

大野眞男・小林隆編『方言を伝えるー3.11東日本大震災被災地における取り組み』詳細

東京外国語大学留学生日本語教育センター著『日本で学ぶ留学生のための中級日本語教科書 出会い【本冊 テーマ学習・タスク活動編】』をまもなく刊行します。

日本社会・文化に関する6つのテーマと、テーマに関連する4つのタスクからなり、日本語力の養成のみならず、思考力や、社会・他者と積極的に関わる力を身につける、テーマとタスクを融合させた新しい中級日本語総合教科書。

東京外国語大学留学生日本語教育センター著『日本で学ぶ留学生のための中級日本語教科書 出会い【本冊 テーマ学習・タスク活動編】』詳細

2015.5.19

新刊・近刊のご案内の冊子『未発ジュニア版』を発送しました。

『未発ジュニア版』をご覧になりたい方がいらっしゃいましたら、どうぞひつじ書房までご連絡下さい。連絡先は、toiawase(アットマーク)hituzi.co.jpです。どうぞよろしくお願いします。

未発選書21、前田雅之著『アイロニカルな共感ー近代・古典・ナショナリズム』を刊行しました。

日本近代は古典を捨てて成立した。だから、近代と古典とは相容れぬ関係にあるわけだ。それなのに、ナショナリズムには古典が導入される。これこそアイロニーでなくてなんだろうか。本書は、古典研究者である前田雅之が、古典と近代のアイロニカルにして、時にシニカルな関係、あるいは、近代・現代批判、そして、現代人がものした古典研究の書評からなっている。古典研究者は古典と闘い、同時に、近代とも戦うのである。

前田雅之著『アイロニカルな共感ー近代・古典・ナショナリズム』詳細

山梨正明他編『認知言語学論考 No.12』を刊行しました。

拡張記号モデルに基づく漢字の合成構造の記号論的分析 黒田一平/換喩的発話行為 小松原哲太/テキスト世界と現実世界の差異 加藤祥・岡本雅史・荒牧英治/指示詞の認知的基盤と選択原理 小川典子・野澤元/指示詞と時間 田口慎也/英語学習におけるCognitive Motivation Mode 今井隆夫/語り内において連鎖する節の音声特徴 甲田直美/英語の3人称小説における過去時制形式の解釈メカニズム 和田尚明/補助動詞「(て)しまう」と感嘆詞「しまった」の意味分析と拡張メカニズムの考察 田村敏広/発話・慣習・社会知に基づいた「まとまり」の認知 土屋智行/二重目的語構文と関連現象の認知言語学的分析 年岡智見

山梨正明他編『認知言語学論考 No.12』詳細

津田早苗・村田泰美・大谷麻美・岩田祐子・重光由加・大塚容子著『日・英語談話スタイルの対照研究ー英語コミュニケーション教育への応用』を刊行しました。

日本人が英会話が苦手な理由の一つに、日・英語間のコミュニケーションスタイルの違いがある。さらにその背後には、各言語話者の間では暗黙の了解となっている円滑な会話のための決まり事の違いがある。本書は英語教育を視野に入れつつ、「自己開示」「質問・応答」「相づち」「他者修復」「ターン」「話題展開」という相互作用社会言語学の観点から、日・英語会話の「暗黙の決まりごと」の解明を試みた意欲的な研究書である。

津田早苗・村田泰美・大谷麻美・岩田祐子・重光由加・大塚容子著『日・英語談話スタイルの対照研究』詳細

中田賀之編『自分で学んでいける生徒を育てるー学習者オートノミーへの挑戦』を刊行しました。

近年のグローバル化の流れを受け、英語教育現場では、学習者のオートノミーを促進するための模索が続いている。本書は、これまでの実践を新たな視点で見つめ直し、より効果的にオートノミーを育てる方策を考える材料を提供する。自らの実践を振り返りつつ、学習者オートノミーの理論と実践が体系的に学べる書。

執筆者:青木直子、稲岡章代、今井典子、大目木俊憲、小笠原良浩、澤田朝子、高塚純、茶本卓子、津田敦子、徳永里恵子、中田賀之、永末温子、棟安都代子、村上ひろ子、吉田勝雄

中田賀之編『自分で学んでいける生徒を育てるー学習者オートノミーへの挑戦』詳細

2015.4.3

新入社員1名を迎え、入社式をおこないました。

村田和代・松本功・深尾昌峰・三上直之・重信幸彦著、『市民の日本語へー対話のためのコミュニケーションモデルを作る』を刊行しました。

『市民の日本語』での加藤哲夫氏の議論を継承し、民主主義の基盤となる対話や話し合いをどう生み出し、育てていくかの議論。衆議という新しい話し合いの方法を問う三上直之(北海道大学、社会学)、ビジネス会議の談話分析と市民活動の会話分析を行う村田和代(龍谷大学、言語学)、 NPOを運営し、社会を変える社会活動家である深尾昌峰(龍谷大学、京都コミュニティ放送副理事長)、地方都市福岡の街の商売人のことばから、ことばについて考える重信幸彦(歴史民俗博物館客員教授、民俗学)に加え、ひつじ書房房主松本らによる問いかけの書。

村田和代・松本功・深尾昌峰・三上直之・重信幸彦著『市民の日本語へー対話のためのコミュニケーションモデルを作る』詳細

菊地恵太著、神奈川大学言語学研究叢書 5、『英語学習動機の減退要因の探求ー日本人学習者の調査を中心に』を刊行しました。

英語習得のように、なかなか成果の見えにくい活動に取り組むにあたり、学習者が自分の意欲をどうやって維持するのかは、とても重要な課題である。本書は、動機付けに関する諸理論を踏まえた上で、1000人を超える高校生への質問紙調査や大学生とのインタビュー調査を元に英語習得での学習意欲の減退要因を探る。その上で、現場の教員がモチベーションの低い学習者にどのように接したらよいかといった様々な疑問に答えるヒントを模索する。

菊地恵太著『英語学習動機の減退要因の探求ー日本人学習者の調査を中心に』詳細

名嶋義直・神田靖子編『3.11原発事故後の公共メディアの言説を考える』を刊行しました。

この本は原発問題をテーマに言語学の立場からメディアを分析した本である。新聞・テレビ・インターネットメディア・政府刊行物・書籍などのメディア言語を言語学的な論証を通して多角的に可視化する。新聞・インターネットメディア・政府刊行物などによる原発問題についての公共メディア言語を分析し、その問題点を指摘。ドイツにおける脱原発の立役者「ドイツ脱原発倫理委員会」委員の一人であるベルリン自由大学ミランダ・シュラーズ教授より巻頭言をいただいている。著者たちは、社会的な課題について研究し、発言する批判的談話分析という言語研究の方法に基づき、メディアの現在を鋭く追求する。

名嶋義直・神田靖子編『3.11原発事故後の公共メディアの言説を考える』詳細

村田和代編『共生の言語学ー持続可能な社会をめざして』を刊行しました。

言語・コミュニケ―ション研究は、持続可能な社会の構築にどのように貢献できるのか。本書は、この課題に取り組む実践的な言語・コミュニケーション研究の報告に、医療・福祉・政策・環境分野からの視点を加えた論文集である。分野を超えた対話を通して、持続可能な社会・共生と言語・コミュニケーション研究を考えるための一冊。

執筆者・座談会参加者:岩田一成、川本充、菊地浩平、高山智子、土山希美枝、バックハウス・ペート、深尾昌峰、松浦さと子、松本功、村田和代、森山卓郎、森本郁代、山田容、渡辺義和

村田和代編『共生の言語学ー持続可能な社会をめざして』詳細

髙橋輝和著、ひつじ研究叢書(言語編) 第126巻『ドイツ語の様相助動詞ーその意味と用法の歴史』を刊行しました。

ドイツ語文法で一般に「話法の助動詞」と呼ばれ、英語の「法助動詞」に対応する極めて特異な助動詞-厳密に言えば本動詞としての特性も合わせ持つハイブリッド動詞-の語形と意味や用法の変遷を考察した初めての研究書。本書は、印欧祖語・前ゲルマン祖語からゲルマン祖語、ゴート語、古期独語、中高独語、初期新高独語を経て新高独語・現代独語に至るまでを対象とし、さらにはこの助動詞の将来の有様も展望するものである。

髙橋輝和著『ドイツ語の様相助動詞ーその意味と用法の歴史』詳細

友定賢治編、ひつじ研究叢書(言語編) 第102巻『感動詞の言語学』を刊行しました。

感動詞研究の広がりを示し、今後の研究の指標となる初めての論文集。感動詞の言語学的性格、応答表現の構造、方言感動詞の記述、「まあ」や「げっ」の記述、日本語非母語話者の運用、会話分析的考察、地理的変異の考察、対照言語学的考察、ビデオ調査法などからなる。執筆者:青木三郎、有元光彦、金田純平、串田秀也、小西いずみ、小林隆、定延利之、大工原勇人、冨樫純一、友定賢治、野田尚史、パウル・チブルカ、林誠、森山卓郎

友定賢治編『感動詞の言語学』詳細

中村三春著、未発選書 23『フィクションの機構2』を刊行しました。

言語は根元的に虚構であり、文芸の虚構はその延長線上に実現される。この根元的虚構論の立場から、〈嘘と虚構のあいだ〉〈近代小説と自由間接表現〉〈第二次テクストと翻訳〉〈カルチュラル・スタディーズとの節合〉〈認知文芸学の星座的構想〉〈無限の解釈過程と映像の虚構論〉〈故郷・異郷・虚構〉など未解決の課題に答え、横光利一・太宰治・村上春樹の小説、安西冬衛・谷川俊太郎・松浦寿輝の詩、今井正の映画について論じる。

中村三春著『フィクションの機構2』詳細

3月22日に「国際シンポジウム 言語学者によるメディア・リテラシー研究の最前線 -- ポスト3.11の視点 --」が開催されます。

本シンポジウムに合わせて、ひつじ書房より『3.11 原発事故後の公共メディアの言説を考える』(名嶋義直・神田靖子編)を刊行します。原発問題をテーマに言語学の立場からメディアの言説を批判的に検討する、いま非常に重要な事柄を扱った書籍です。

当日は本書の販売もおこないます。ぜひシンポジウムへのご参加をお願いいたします。

本書とシンポジウムのご案内

鳴海伸一著、『日本語における漢語の変容の研究ー副詞化を中心として』を刊行しました。

漢語は、日本語に定着する過程で何らかの日本的変容を被る場合がある。そうした現象を「漢語の国語

化」として捉え直し、漢語が副詞化する事例を中心に個別の語史を検討する。それをもとに、副詞化の段階的なプロセスを示し、さらに、副詞における時間的意味・程度的意味発生の、過程と類型を示す。本書は、個別の語史を総合して、漢語の日本的変容や副詞の意味変化といった体系的な視点でまとめることを目指すものである。

鳴海伸一著『日本語における漢語の変容の研究ー副詞化を中心として』詳細

大森文子著、『Metaphor of Emotions in English: With Special Reference to the Natural World and the Animal Kingdom as Their Source Domains』を刊行しました。

本書は、感情を表すメタファーの仕組を認知言語学の枠組で探究するものである。従来の認知メタファー論者が用いてきたような内省に基づく作例ではなく、大規模電子コーパスから抽出された高頻度の例や、英詩などの文学作品、辞書などの小規模コーパスにおける慣用表現を分析する方が、本来の認知メタファー理論の理念に合致するという観点から、広く日常言語、文学の言語を研究対象とし、従来にない認知モデルを提唱する。

大森文子著『Metaphor of Emotions in English』詳細

ツイート

高橋修著、『明治の翻訳ディスクールー坪内逍遙・森田思軒・若松賤子』を刊行しました。

〈人称〉の翻訳とは? 関係指向性の強い日本語の文法において、〈人称〉の問題は歴史的に特別な位置を占めてこなかった。〈人称〉という概念そのものが西洋文化摂取の過程で移入されたといえる。ならば、〈人称〉を意識化することが、表現史的にどのような意味があったか。井上勤訳『魯敏孫漂流記』(明治16年)、坪内逍遙訳『贋貨つかひ』(明治20年)、森田思軒訳『探偵ユーベル』(明治22年)等を取り上げながら解き明かす。

高橋修著『明治の翻訳ディスクールー坪内逍遙・森田思軒・若松賤子』詳細

ツイート

森玲奈著、『ワークショップデザインにおける熟達と実践者の育成』を刊行しました。

生涯学習時代の到来とともに、新しい学びの手法として「ワークショップ」に対する関心や期待が高まりつつある。だが、この方法について、領域横断的な研究書はこれまで乏しかった。本書では、ワークショップの歴史を丁寧に追う。そしてワークショップを創る人、すなわちワークショップ実践者に着眼し、その熟達について様々な手法を用いて迫る。さらに、実践者が学びながら成長する姿に、今後の実践者育成における課題を見出す。未来の教育を考える上で、重要な示唆を与える書と言えよう。

森玲奈著『ワークショップデザインにおける熟達と実践者の育成』詳細

ツイート

武藤彩加著、ひつじ研究叢書(言語編) 第124巻『日本語の共感覚的比喩』を刊行しました。

「甘い声」のような五感内の表現の貸し借りを共感覚的比喩という。基本色彩語等と並び言語普遍性現象のひとつとされてきたが,本書では,日本語の共感覚的比喩の全体系を明確に示す。結論として,オノマトペや動詞も含め包括的に分析されるべきであるということ,メタファーだけでなく複数の意味作用によって成り立つものであること,比喩の一種ではなく感覚間の転用現象に対するラベルづけと捉え直すべきであること等を主張する。

武藤彩加著『日本語の共感覚的比喩』詳細

ツイート

山森良枝著、ひつじ研究叢書(言語編) 第123巻『パースペクティブ・シフトと混合話法』を刊行しました。

我々の言葉は背景となる文脈やパースペクトを介して理解される。Indexicalや他者の発話・信念の報告等は、誰の発話や信念と相対的であるかに即して意味が決定されるため、その理解には文脈やパースペクトの一貫性が重要である。ところが、自然言語には、パースペクトの混在やシフトが関わる現象が少なくない。本書では、日本語の一見奇妙な時制解釈や独特な括弧使用等の観察を通じて、その背後に働くメカニズムをパースペクトの混在という観点から解き明かす。

山森良枝著『パースペクティブ・シフトと混合話法』詳細。

ツイート

中俣尚己著、シリーズ言語学と言語教育 33『日本語並列表現の体系』を刊行しました。

日本語の多様な並列表現を包括的・体系的に記述した初めての研究書。扱う形式は「と」「や」「とか」といった並列助詞、「て」「し」「たり」といった接続助詞、そして「また」「しかも」「そのうえ」といった接続詞と3つのカテゴリーにまたがる34形式。それらを統語的な「網羅性」と意味的な「集合の形成動機」の二軸によって体系的に記述する。心理実験やコーパス調査などの手法も取り込み、意味の違いを客観的に分析する。

中俣尚己著『日本語並列表現の体系』詳細。

ツイート

ひつじ書房は、編集できるスタッフを募集します。2015年4月から働くことのできる人を募集します。本作りの全体に関わる仕事になります。本が好きで、その上、作ること、あるいは売ることも好きになれる人を募集します。基礎から、仕事を教えます。

正社員募集、求人の詳細。

村田和代著、Hituzi Language Studies No.1『Relational Practice in Meeting Discourse in New Zealand and Japan』を刊行しました。

本書は、ビジネス・ミーティング談話を社会言語学の観点から分析した実証的研究である。日本およびニュージーランドでの談話におけるRelational Practice (対人関係機能面に関わる相互行為)、とりわけ、ユーモアとスモールトークを焦点に表出の特徴を明らかにし、異文化間コミュニケーションにおけるそれらの使用の評価を分析する。実際のミーティング談話に基づいた言語研究として待望の一冊。

村田和代著『Relational Practice in Meeting Discourse in New Zealand and Japan』詳細。

ツイート

髙𣘺和子著、シリーズ言語学と言語教育 34『日本の英語教育における文学教材の可能性』を刊行しました。

本書は、近年、日本の英語教育から文学教材が減少した経緯を批判的に分析した上で、文学はコミュニケーション能力育成を目指す英語教育において重要な教材であることを、理論と実践両面から示している。実践面では、中学・高校教員の声や、大学生の意見を踏まえ、文学を活用するための多彩な授業プランを紹介している。英語教育に興味を持つ幅広い読者に薦めたい。

髙𣘺和子著『日本の英語教育における文学教材の可能性』詳細。

ツイート

村田和代著、Hituzi Language Studies No.1『Relational Practice in Meeting Discourse in New Zealand and Japan』をまもなく刊行します。

本書は、ビジネス・ミーティング談話を社会言語学の観点から分析した実証的研究である。日本およびニュージーランドでの談話におけるRelational Practice (対人関係機能面に関わる相互行為)、とりわけ、ユーモアとスモールトークを焦点に表出の特徴を明らかにし、異文化間コミュニケーションにおけるそれらの使用の評価を分析する。実際のミーティング談話に基づいた言語研究として待望の一冊。

村田和代著『Relational Practice in Meeting Discourse in New Zealand and Japan』詳細。

ツイート

成田秀夫・大島弥生・中村博幸編 大学の授業をデザインする『大学生の日本語リテラシーをいかに高めるか』を刊行しました。

本書は、大学で広がる文章表現科目の担当者に向けて、担当者間の教育観・学習観の共有のためのFDのあり方、プロセスとユニットに着目した具体的なライティング授業の設計方法を示し、さらに能動型学習やジェネリックスキル育成を重視した7事例の紹介を通じて、知識基盤型社会に対応した「日本語リテラシー」教育を提案する。

執筆者:大島弥生、中村博幸、成田秀夫、堀上晶子、吉村充功、山本啓一、桑原千幸

成田秀夫・大島弥生・中村博幸編 『大学生の日本語リテラシーをいかに高めるか』詳細。

ツイート

新しい雑誌を創刊するなどのために社員を増員します。ひつじ書房は、正社員を若干名、募集します。未経験の方でも、学術書の出版に挑んでみたいとの気持ちのある方は、丁寧に一から教えます。

改訂についての詳細は以下のページをご覧ください。

2015年春卒と既卒の方へ 正社員の募集・求人・採用(編集+出版業務)ページ。

2015.1.19

2015年1月9日に、ジュンク堂書店で開催されたトークセッションは多数の方にご来場いただき、満員の中盛況の内に終了いたしました。ありがとうございました。

小平麻衣子・内藤千珠子著『田村俊子』詳細。

野田尚史・森口稔著、『日本語を書くトレーニング』第2版を刊行しました。

第2版では、2003年の初版刊行以降古くなってきた情報を現在に合わせて刷新する形で改訂しました。

改訂についての詳細は以下のページをご覧ください。

野田尚史・森口稔著『日本語を書くトレーニング』第2版詳細。

ツイート

岸江信介・田畑智司編、ひつじ研究叢書(言語編) 第121巻『テキストマイニングによる言語研究』を刊行しました。

本書の特色は、日本語学、英語学を専門分野とする新進気鋭の研究者が中心となり、さまざまな研究事例を提示しつつ、テキストマイニングを援用し、言語分析を試みたもので、日本語学6本、英語学4本の論文からなる。アンケート調査による自由回答の分析方法、膨大なテキストデータのなかに潜む真実を見つけ出す方法などを分かりやすく紹介している。

執筆者:小野原彩香、矢野環、中島浩二、吉田友紀子、岸江信介、西尾純二、阿部新、瀧口惠子、米麗英、清水勇吉、村田真実、内田諭、小林雄一郎、田中省作、後藤一章、阪上辰也 (論文掲載順)

岸江信介・田畑智司編『テキストマイニングによる言語研究』詳細。

ツイート

2014.12.3

『週刊読書人』(2014年12月5日)に『話し言葉と書き言葉の接点』の編者である、石黒圭先生と橋本行洋先生による対談が掲載されます。

石黒圭・橋本行洋 編『話し言葉と書き言葉の接点』詳細。

ツイート

2014.12.1

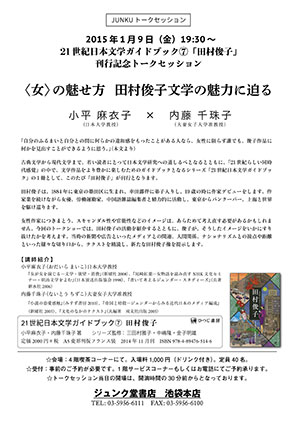

21 世紀日本文学ガイドブック7『田村俊子』刊行記念トークセッション「〈女〉の魅せ方 田村俊子文学の魅力に迫る」をジュンク堂書店池袋本店にて、開催いたします。

古典文学から現代文学まで、若い読者にとって日本文学研究への道しるべとなるとともに、「21 世紀らしい同時代感覚」の中で、文学作品をより豊かに楽しむためのガイドブックとなるシリーズ「21 世紀日本文学ガイドブック」の1 冊として、このたび「田村俊子」が刊行となります。

田村俊子は、1884 年に東京の墨田区に生まれ、幸田露伴に弟子入りし、19 歳の時に作家デビューをします。

作家業を続けながら女優、労働運動家、中国語雑誌編集者と精力的に活動し、東京からバンクーバー、上海と世界を駆け巡ります。女性作家につきまとう、スキャンダル性や官能性などのイメージは、あらためて考え直す必要があるかもしれません。今回のトークショーでは、田村俊子の活動を紹介するとともに、俊子が、そうしたイメージをいかにすり抜けたかを考えます。当時の新聞や広告といったメディアとの関連、人間関係、ナショナリズムとの接点や距離といった様々な切り口から、テクストを精読し、新たな田村俊子像を提示します。

ぜひ皆様お誘い合わせの上ご来場下さいますようお願い申し上げます。

【講師紹介】

小平麻衣子(おだいら まいこ)日本大学教授

『女が女を演じる―文学・欲望・消費』(新曜社2008)、『尾崎紅葉―女物語を読み直す NHK 文化セミナー・明治文学をよむ』(日本放送出版協会1998)、『書いて考えるジェンダー・スタディーズ』(共著 新水社2006)

内藤千珠子(ないとう ちずこ)大妻女子大学准教授

『小説の恋愛感触』(みすず書房2010)、『帝国と暗殺―ジェンダーからみる近代日本のメディア編成』

(新曜社2005)、『文化のなかのテクスト』(共編著 双文社出版2005)

☆日時:2015年1月9日(金)19:30〜

☆会場:ジュンク堂書店 池袋本店 4 階喫茶コーナーにて。

☆入場料1,000 円(ドリンク付き)。定員40 名。

☆受付:事前のご予約が必要です。1 階サービスコーナーもしくはお電話にてご予約承ります。

☆トークセッション当日の開場は、開演時間の30 分前からとなっております。

お問い合わせ先:ジュンク堂書店 池袋本店 TEL: 03-5956-6111

詳細は、こちら(ジュンク堂書店のページ)もご覧下さい。

当ひつじ書房においても、参加申し込みを受け付けます。

TEL: 03-5319-4916 MAIL: toiawase@hituzi.co.jp

小平麻衣子・内藤千珠子著『田村俊子』詳細。

Tweet

2014.11.27

『明治初等国語教科書と子ども読み物に関する研究』(府川源一郎著)が第38回日本児童文学学会特別賞を受賞しました。これまで光が当てられてこなかった膨大な資料を発掘され、児童文化研究の金字塔といえる本書が受賞されましたこと大変嬉しく思います。府川先生おめでとうございます。

第38回日本児童文学学会賞の決定について(画像)

府川源一郎著『明治初等国語教科書と子ども読み物に関する研究』詳細。

ツイート

小平麻衣子・内藤千珠子著、21世紀日本文学ガイドブック7『田村俊子』を刊行しました。

東京からバンクーバーへ、そして上海へ。女優にして作家、編集者。田村俊子の作品は、そうした特異な人生に裏打ちされながらも、一人の女性の経験にとどまらない、複雑な文化状況の解読に向けて開かれている。いかに新聞や広告の言説とかかわり、女性の官能表現の形成に寄与し、国家や階級と斬り結ぶのか。田村俊子を視座に、〈女性作家〉という強固なイメージの構築過程を明らかにし、そのほころびを探る。

小平麻衣子・内藤千珠子著『田村俊子』詳細。

ツイート

ジェイムズ・R・ハーフォード ブレンダン・ヒースリイ マイケル・B・スミス著、吉田悦子・川瀬義清・大橋浩・村尾治彦訳『コースブック意味論 第二版』を刊行しました。

本書は、1983年に出版以来好評を博してきた現代言語学における意味論の入門書の改訂新版(2007年)の翻訳である。意味の基礎概念から、指示と意義、論理的意味、語用論的意味、談話の領域に加え、認知的意味まで、意味論の基本的なトピックが網羅されている。豊富な練習問題と丁寧な解説を軸とした実践的なコースブックとして、独自の構成スタイルを持つ。各章末に学習の手引きと復習課題を整備して、独習用テキストとしての利用価値も高い。

ジェイムズ・R・ハーフォード ブレンダン・ヒースリイ マイケル・B・スミス著、吉田悦子・川瀬義清・大橋浩・村尾治彦訳『コースブック意味論 第二版』詳細。

ツイート

2014.11.5

中学生が弊社に職場体験に来てくれました。右の写真は返品を包む様子です。

Anna Cardinaletti・Guglielmo Cinque・Yoshio Endo編『On Peripheries: Exploring Clause Initial and Clause Final Positions』を刊行しました。

本書は、科学研究費の補助によるワークショップの成果等をまとめた論文集である。内容は、最先端のミニマリズムからカートグラフィー研究に及び、トピックは、認知科学における言語、複合語、発話行為、視点、ラベリング、凍結原理、局所性、テンス、トピック、フォーカス、名詞句の内部構造と多岐に渡る。日本語研究の指南となる解説も含む。

編者:Anna Cardinaletti(アンナ・カーディナレッティ), Guglielmo Cinque(グリエルモ・チンクエ), Yoshio Endo(遠藤喜雄)

執筆者:Anna Cardinaletti, Guglielmo Cinque, Luigi Rizzi, Alessandra Giorgi, Liliane

Haegeman, Ur Shlonsky, Taisuke Nishigauchi, Mamoru Saito, Hiromi Sato, Yoshio Endo, Virginia Hill, Bartosz Wiland, Marco Coniglio

Anna Cardinaletti・Guglielmo Cinque・Yoshio Endo編『On Peripheries』詳細。

ツイート

青木博史・小柳智一・高山善行編『日本語文法史研究 2』を刊行しました。

本書は、本邦初を謳った、日本語文法の歴史的研究をテーマとする隔年刊行の論文集の第2号である。

文法史研究の発展に貢献すべく最新の成果を発信すること、さらに、若手研究者による論文を掲載し、当該分野の活性化を図ることを目標としている。研究論文10本に加え、「テーマ解説」「文法史の名著」「文法史研究文献目録」を付している。

執筆者:青木博史、岡部嘉幸、川瀬卓、衣畑智秀、小柳智一、竹内史郎、西田隆政、仁科明、深津周太、福沢将樹、森勇太、矢島正浩、吉田永弘

青木博史・小柳智一・高山善行編『日本語文法史研究 2』詳細。

ツイート

書籍を作ることに興味のある方、どうぞ以下をご覧下さい。正社員を募集しています。

2014.10.20

このたび、『現代日本語ムード・テンス・アスペクト論』(工藤真由美先生著)について、平成26年度新村出賞の受賞が決まりました。また、『長崎方言からみた語音調の構造』(松浦年男先生著)については、第42回金田一京助博士記念賞を受賞しました。

おめでたいニュースが続き、弊社としても大変うれしく思います。工藤先生、松浦先生、おめでとうございます。

工藤真由美著『現代日本語ムード・テンス・アスペクト論』詳細。

松浦年男著『長崎方言からみた語音調の構造』詳細。

ツイート

中国現代文学翻訳会編『中国現代文学 13』を刊行しました。

現代中国の文学作品を翻訳・紹介する『中国現代文学』の第13号。

韓松「再生レンガ」(SF作家が描く震災後の街)、鮑十「冼阿芳の物語」(広州郊外の庶民の日常)、残雪「旧宅」(かつての家で見た不思議な光景)、梁暁声「鹿心血」(1970年代中露国境での出来事)、于堅「尚義街六号」「紀念堂参観」「故宮参観」(昆明在住詩人の出世作三編)などを掲載する。

中国現代文学翻訳会編『中国現代文学 13』詳細。

ツイート

ひつじ研究叢書(言語編)第122巻、石黒圭・橋本行洋編『話し言葉と書き言葉の接点』を刊行しました。

日本語学会2013年度春季大会(大阪大学)において行われた学会シンポジウムをもとにした論文集である。シンポジウムのパネリストに本テーマに関わる第一線の研究者を加えた、計13名による考察。フィクションの言葉やヴァーチャル方言、語用論的視点やコーパスによる視点をとりあげた共時的研究から、古代語や鎌倉時代、明治時代の言葉などをテーマとする通時的研究まで、言語研究の各方面から書き言葉・話し言葉へ迫る。

執筆者:石黒圭、乾善彦、金水敏、今野真二、定延利之、滝浦真人、田中ゆかり、野田春美、野村剛史、橋本行洋、丸山岳彦、屋名池誠、山本真吾

石黒圭・橋本行洋編『話し言葉と書き言葉の接点』詳細。

ツイート

澤田治美編『ひつじ意味論講座 第3巻 モダリティⅠ:理論と方法』を刊行しました。

言語学のほか、様々な分野の第一線の研究者によるあらたな「意味」研究のシリーズ「ひつじ意味論講座」第3巻。モダリティは、アリストテレス以来、哲学、論理学、言語学、心理学などの分野において、「様相」あるいは「命題のあり方・言表態度」として多くの研究が積み重ねられてきた。本巻では、モダリティの理論的・方法的な側面を論じる。

執筆者:ハイコ・ナロック、飯田隆、堀江薫、仁田義雄、益岡隆志、安達太郎、近藤泰弘、高山善行、澤田治美、安藤貞雄、和佐敦子、阿部宏、宮下博幸

澤田治美編『ひつじ意味論講座 第3巻』詳細。

ツイート

シリーズ言語学と言語教育 32、東眞須美著『比喩の理解』を刊行しました。

本書は比喩の理解にかかわる言語・文化・認知の諸相を認知言語学・応用言語学の観点から解き明かし、言語教育・英語教育に資する提言を行う書である。理論面では比喩の理解に関する国内外でこれまで発信された知見を考察し、比喩の特性と「ひと」の認知とのかかわり、脳内処理の最新の情報、文化的要素が比喩の理解に及ぼす影響などを詳述。理論をふまえた実践面では日本語母語話者と英語母語話者が行う比喩の解釈の類似・相違、その要因について調査データを用いて分析・解説し、日本人英語学習者の言語力向上に役立つヒントを提示している。

東眞須美著『比喩の理解』詳細。

ツイート

『トルコのもう一つの顔』(中公新書)の著者、小島剛一さんがラズ語の辞書の刊行を計画しています。

賛同者を募る講演会を開催しますので、ふるってご参加ください。今年は、大阪、東京、秋田の三箇所で講演会を行います。

名著『トルコのもう一つの顔』には、トルコ共和国で言語を調査している時に出会った、ラズ人たちやラズ人たちの言語のことが述べられています。ラズ語を研究されてきた小島剛一さんが、ラズ語の辞書の刊行を計画しています。

辞書の刊行は、絶滅危惧言語を保存するために大切なことであり、言語学にとって、人類にとって重要であることはもちろんですが、何よりラズ語話者にとって、ラズ語を保存し、持続させていくために、ラズ語の辞書が刊行されることは重要な意味を持ちます。そのために、ラズ語トルコ語日本語を対照した辞書の刊行を実現したいと考えます。

しかしながら、辞書刊行については、日本国内においての需要が、大きいとは思われず、商業的な出版は困難です。何らかの支援を求めることが必要です。ラズ語の辞書を刊行することに賛同下さる方に呼びかけ、ご支援によりまして、刊行を目指したいと思います。ご支援をお願いします。

詳細はこちらをご覧下さい。 ご賛同を募集しております文章も作成いたしました。

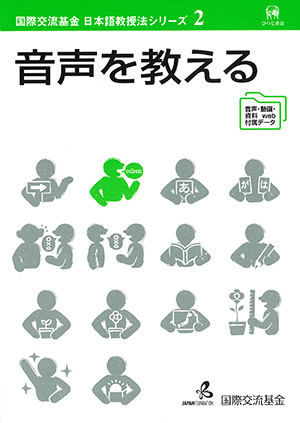

『国際交流基金日本語教授法シリーズ第2巻 音声を教える』の重版4刷りが出来あがりました。

重版のお祝いを著者の磯村一弘先生と十条でおこないました。

『国際交流基金日本語教授法シリーズ第2巻 音声を教える』詳細はこちらをご覧下さい。

ツイート

『トルコのもう一つの顔』(中公新書)の著者、小島剛一さんがラズ語の辞書の刊行を計画しています。

賛同者を募る講演会を開催しますので、ふるってご参加ください。今年は、大阪、東京、秋田の三箇所で講演会を行います。

名著『トルコのもう一つの顔』には、トルコ共和国で言語を調査している時に出会った、ラズ人たちやラズ人たちの言語のことが述べられています。ラズ語を研究されてきた小島剛一さんが、ラズ語の辞書の刊行を計画しています。

辞書の刊行は、絶滅危惧言語を保存するために大切なことであり、言語学にとって、人類にとって重要であることはもちろんですが、何よりラズ語話者にとって、ラズ語を保存し、持続させていくために、ラズ語の辞書が刊行されることは重要な意味を持ちます。そのために、ラズ語トルコ語日本語を対照した辞書の刊行を実現したいと考えます。

しかしながら、辞書刊行については、日本国内においての需要が、大きいとは思われず、商業的な出版は困難です。何らかの支援を求めることが必要です。ラズ語の辞書を刊行することに賛同下さる方に呼びかけ、ご支援によりまして、刊行を目指したいと思います。ご支援をお願いします。

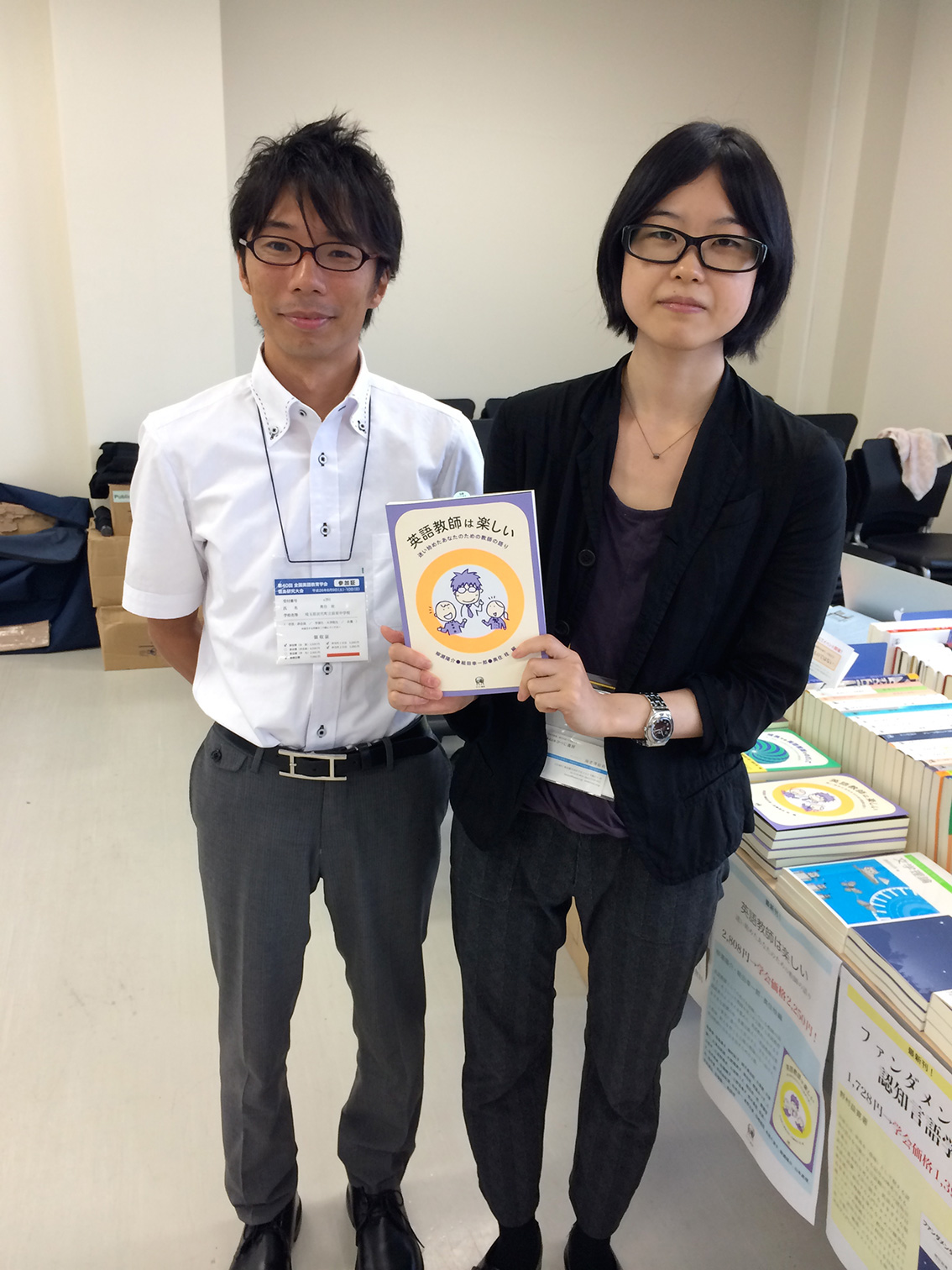

全国英語教育学会第40回徳島研究大会にて、新刊『英語教師は楽しい』を販売しました。ブースでは編者の奥住先生がその場でサインをしてくださいました。

柳瀬陽介・組田幸一郎・奥住桂編『英語教師は楽しい―迷い始めたあなたのための教師の語り』詳細。

ツイート

柳瀬陽介・組田幸一郎・奥住桂編『英語教師は楽しい―迷い始めたあなたのための教師の語り』を刊行しました。

英語教師としての喜びを経験している教師の語りと、そういった教師を見つめ支援する英語教育関係者のエッセイを集めた。英語教育におけるさまざまな逆風の中、本書は敢えて「英語教師は楽しい」と事実に基づいて宣言する。学生さん、新人教師、新人を育てる立場の教師の方へ向けた、英語教師の力を引き出すための1冊。

柳瀬陽介・組田幸一郎・奥住桂編『英語教師は楽しい―迷い始めたあなたのための教師の語り』詳細。

ツイート

2014.8.7

8月6日に開催したワークショップは多くの方にご来場いただき盛況の内に終了いたしました。充実した時間をお過ごしいただけたのではないかと存じます。ご参加していただいた方々、暑い中足をお運びいただきましてありがとうございました。

編者の小林隆先生にご来社いただきました。

小林隆編『柳田方言学の現代的意義ーあいさつ表現と方言形成論』を刊行しました。

本書は、柳田国男の没後50年を記念して企画された論文集である。日本の近代方言学に大きな影響を与えた柳田の研究は、その後どのように発展し、現在の方言学に流れ込んでいるのか。本書では、柳田方言学の現代的な意義を、あいさつ表現研究と方言形成論の2つのテーマについて明らかにし、これからの方言研究の新たな可能性を発掘していく。

執筆者:有元光彦、大西拓一郎、小川俊輔、沖裕子、岸江信介、熊谷康雄、小林隆、渋谷勝己、瀬戸口修、田島優、中井精一、中西太郎、灰谷謙二、日高水穂、町博光、鑓水兼貴

小林隆編『柳田方言学の現代的意義ーあいさつ表現と方言形成論』詳細。

ツイート

大島弥生・池田玲子・大場理恵子・加納なおみ・高橋淑郎・岩田夏穂著『ピアで学ぶ大学生の日本語表現ープロセス重視のレポート作成[第2版]』を刊行しました。

2005年の初版刊行後、変化した学生生活に合わせてリニューアル。相手に伝わるレポートの書き方・発表のし方を身につけるための実践的表現活動をタスク化したテキスト。情報収集技術を自分の課題と関連づけて体験し、ピア活動を通して学びのプロセスの共有をめざす。ピア(peer)とは、仲間の意味の英語。授業ではレポートを作成する一連の作業を、学習する者同士で読み合い、話し合いながら進めていく。大学一年生が日本語表現やスタディスキルの基礎を学ぶのに最適の教科書。

★関連イベント開催!

*************************************************

○ピアで学ぶ大学生の日本語表現ープロセス重視のレポート作成

[第2版]刊行記念ワークショップ

改訂版の刊行を記念して、以下の通り模擬授業やプロセスの概要の説明など、ご採用者・ご採用を検討されている方に向けてイベントを行います。

講師 大島弥生、大場理恵子、加納なおみ、岩田夏穂(予定)

日時 2014年8月6日(水) 13時半-16時半(13時開場)

場所 アジア学生文化会館 2階 研修室129

(東京都文京区本駒込2-12-13 都営地下鉄三田線 千石駅(A1出口)より徒歩3分)

参加費 無料(定員50名)

・プログラム

■本書の主旨説明

■プロセスの概要

■模擬授業(ワークショップ)

■事前予約された採用検討者向け相談(アドバイス)

・お申し込み

事前申し込みをお願いします。件名(subject)に「ピア日本語表現イベント」とお書きの上、メールにてお申し込み下さい。

送り先メールアドレス toiawaseアットマークhituzi.co.jp

■お名前

■ご所属名・勤務先

■メールアドレス

■採用をご検討なさっている方向けの相談を受け付けます。相談お申し込みの旨とご相談内容をお書き下さい。

大島弥生・池田玲子・大場理恵子・加納なおみ・高橋淑郎・岩田夏穂著『ピアで学ぶ大学生の日本語表現ープロセス重視のレポート作成[第2版]』詳細。

ツイート

ひつじ研究叢書(言語編) 第28巻、秋元実治著『増補 文法化とイディオム化』を刊行しました。

文法化研究は特に海外で盛んである。本書はマクロ的言語変化理論の構築を超える、史的言語研究としての文法化に関する包括的研究である。今回の改訂では、新たに競合(rivalry)についての論文を2編加え、さらに旧版後の研究成果を補章として盛り込んだ。なお、参考文献も最新のものを加えて充実させた。

秋元実治著『増補 文法化とイディオム化』詳細。

ツイート

2014.7.1

獨協大学で6月29日に行われた講演会は多くの方にご来場いただき、盛況の内に終了いたしました。このテーマに関心を持っている方がたくさんいらっしゃり嬉しく思いました。

先行販売をした『学校英語教育は何のため?』も多くの方にお買い上げいただきました。まことにありがとうございました。

江利川春雄・斎藤兆史・鳥飼玖美子・大津由紀雄著 対談 内田樹×鳥飼玖美子『学校英語教育は何のため?』を刊行しました。

政府や経済界は「グローバル人材」という1割ほどのエリート育成を学校英語教育の目的とし、小学校英語の低年齢化と教科化、中学校英語での英語による授業実施、TOEFL等の外部検定試験の導入などの無謀な政策を進めている。このままでは9割が切り捨てられる。本書では、公教育で英語を教える目的とは何かという根本問題に立ち返り、英語教育の目指すべき方向を提言する。内田樹、鳥飼玖美子による白熱した対談も収録。

★関連イベント開催! 『学校英語教育は何のため?』が初お披露目となります。ぜひふるってご参加ください。

*************************************************

獨協大学創立50周年記念事業 外国語教育研究所 第4回公開研究会

「日本における英語教育の現状と課題」

http://www.dokkyo.ac.jp/event/detail/id/4833/publish/1/

日時:平成26 (2014) 年6月29日(日)13時00分 - 15時30分(開場12時30分)

入場無料・予約不要

会場:獨協大学天野貞祐記念館大講堂

埼玉県草加市学園町1-1 東武スカイツリーライン「松原団地駅」徒歩5分

(上野から松原団地駅まで約30分)

http://www.dokkyo.ac.jp/daigaku/a02_02_j.html

主催:獨協大学外国語教育研究所(通称: AMANO外国語研究所)

講師:(五十音順)

江利川春雄氏

大津由紀雄氏

斎藤兆史氏

鳥飼玖美子氏

なお、研究会終了後、レセプションがございます。ご参加ください。

問い合わせ先:獨協大学外国語教育研究所 048-946-1846

*************************************************

江利川春雄・斎藤兆史・鳥飼玖美子・大津由紀雄著 対談 内田樹×鳥飼玖美子『学校英語教育は何のため?』詳細。

ツイート

2014.6.25

研究書出版の相談会、オープンオフィス、開催中です。

オープンオフィス、詳細。

ツイート

2014.6.20

江利川春雄・斎藤兆史・鳥飼玖美子・大津由紀雄著 対談 内田樹×鳥飼玖美子『学校英語教育は何のため?』を刊行します。

政府や経済界は「グローバル人材」という1割ほどのエリート育成を学校英語教育の目的とし、小学校英語の低年齢化と教科化、中学校英語での英語による授業実施、TOEFL等の外部検定試験の導入などの無謀な政策を進めている。このままでは9割が切り捨てられる。本書では、公教育で英語を教える目的とは何かという根本問題に立ち返り、英語教育の目指すべき方向を提言する。内田樹、鳥飼玖美子による白熱した対談も収録。

★関連イベント開催! 『学校英語教育は何のため?』が初お披露目となります。ぜひふるってご参加ください。

*************************************************

獨協大学創立50周年記念事業 外国語教育研究所 第4回公開研究会

「日本における英語教育の現状と課題」

http://www.dokkyo.ac.jp/event/detail/id/4833/publish/1/

日時:平成26 (2014) 年6月29日(日)13時00分 - 15時30分(開場12時30分)

入場無料・予約不要

会場:獨協大学天野貞祐記念館大講堂

埼玉県草加市学園町1-1 東武スカイツリーライン「松原団地駅」徒歩5分

(上野から松原団地駅まで約30分)

http://www.dokkyo.ac.jp/daigaku/a02_02_j.html

主催:獨協大学外国語教育研究所(通称: AMANO外国語研究所)

講師:(五十音順)

江利川春雄氏

大津由紀雄氏

斎藤兆史氏

鳥飼玖美子氏

なお、研究会終了後、レセプションがございます。ご参加ください。

問い合わせ先:獨協大学外国語教育研究所 048-946-1846

*************************************************

江利川春雄・斎藤兆史・鳥飼玖美子・大津由紀雄著 対談 内田樹×鳥飼玖美子『学校英語教育は何のため?』詳細。

ツイート

2014.6.10

金水敏・高田博行・椎名美智編『歴史語用論の世界ー文法化・待遇表現・発話行為』を刊行しました。

時代や文化の異なる社会で、人は場面に応じて言葉をどう使い分けてきたのか? その言葉の使用法は時代と共にどう変わってきたのか? この問いに答えるべく本書では、文法化と待遇表現について論じたあと、人を取り調べる、人を説得する、人に伝えるという観点から英語史・日本語史・ドイツ語史におけるトピックを掘り起こし、新たな研究へと誘う。執筆者:小野寺典子、福元広二、森山由紀子、椎名美智、高田博行、諸星美智直、片見彰夫、中安美奈子、芹澤円、森勇太、高木和子

金水敏・高田博行・椎名美智編『歴史語用論の世界』詳細。

ツイート

2014.6.6

名古屋大学教育学部附属中学校・高等学校国語科著 執筆協力・戸田山和久『はじめよう、ロジカル・ライティング』を刊行しました。

「PISA型読解力」向上を目指し、『論文の教室』の戸田山和久名古屋大学教授と意見交換しながら作った日本語表現の教科書。「論理的」とはどういうことかに始まり、他者の意見やデータを分析し、自己の主張や提案につなげるまでを一冊で身につける。中学生から社会人までを対象とし、自分の言いたいことを伝えるだけではなく、他者の意見と建設的に関わりながら問題解決に当たる、これからの市民社会の担い手に必要な資質を育てる。

名古屋大学教育学部附属中学校・高等学校国語科著 執筆協力・戸田山和久『はじめよう、ロジカル・ライティング』詳細。

ツイート

2014.6.4

神奈川大学言語学研究叢書 4、富谷玲子・彭国躍・堤正典編『グローバリズムに伴う社会変容と言語政策』を刊行しました。

21世紀に入ってから世界の言語事情は大きく移り変わっている。本書は、グローバリズムに伴う社会変容と言語政策について考察した論集である。アジア地域における日本、中国、韓国、シンガポール、ロシア、および移民政策とのかかわりにおけるドイツ、アメリカの言語政策のいまを分析したものである。執筆者:富谷玲子、彭国躍、堤正典、細田由利、デイビット・アリン、近藤美帆、小林潔、石林、徐峰、平高史也、松岡洋子、福永由香

富谷玲子・彭国躍・堤正典編『グローバリズムに伴う社会変容と言語政策』詳細。

ツイート

2014.6.02

LCSAW2014(第2回学習者コーパス国際シンポジウム)で、『概説コーパス言語学』の原著者のお一人であるトニー・マケナリー先生とお会いして、記念写真を撮りました。

トニー マケナリー・アンドリュー ハーディー著 石川慎一郎訳『概説コーパス言語学』詳細。

トニー マケナリー・アンドリュー ハーディー著 石川慎一郎訳『概説コーパス言語学ー手法・理論・実践』を刊行しました。

類書にない幅広い視点から、コーパス言語学の本質と展望を俯瞰した斬新な入門書として評価の高いTony McEnery & Andrew HardieのCorpus Linguistics(CUP, 2012)の全邦訳。著者は、コーパス言語学と談話分析・社会言語学・言語類型論・認知言語学・心理言語学等の連携の可能性を鮮やかに描き出す。巻末には詳細な用語解説も用意されており、言語学全般の入門用教科書としても最適。

トニー マケナリー・アンドリュー ハーディー著 石川慎一郎訳『概説コーパス言語学』詳細。

ツイート

2014.5.29

西田谷洋著『ファンタジーのイデオロギー ー現代日本アニメ研究』を刊行しました。

かつては小説や詩の読書経験が文学能力を形作ったが、現在の読み手・書き手にとってはアニメや漫画やゲームなどのポピュラーカルチャーがその基盤の重要な位置を占めている。この日常性を基盤とした文学能力の形成をふまえ、本書は21世紀初頭に発表されたリミテッド・アニメーションすなわちTVアニメの物語表現/物語内容について、現代思想・批評理論に関わる操作概念を援用して分析した、新たな時代の文学研究である。

西田谷洋著『ファンタジーのイデオロギー』詳細。

ツイート

2014.5.28

春木仁孝・東郷雄二編『フランス語学の最前線2 【特集】時制』を刊行しました。

フランス語学の最先端の研究を紹介するシリーズ第2巻。本巻は時制をテーマに、広く一般言語学的視野を射程に収めた論文11本を集める。各時制についての研究だけでなく、時制体系全体や時制と視点に関する研究も収めるが、バンヴェニストに端を発する発話主体や発話態度に注目した論文も多く、時制研究に大きな刺激を与えることが期待される。執筆者は、春木仁孝、東郷雄二、西村牧夫、大久保伸子、渡邊淳也、岸彩子、小熊和郎、井元秀剛、高橋克欣、江川記世子、阿部宏。

春木仁孝・東郷雄二編『フランス語学の最前線2 【特集】時制』詳細。

ツイート

2014.5.26

杉藤美代子著 増田斐那子訳 ドナ・エリクソン監修『Word Accent in Japanese and English: What Are the Differences?』を刊行しました。

日本語は高さアクセント、英語は強さアクセントと言われてきたが、本当にそうなのか、両者はいったいどこがどう違うのか。筆者は研究の過程で、日本語(特に関西アクセント)と英語のアクセントには思いがけない類似点があることを見出した。本書はアクセントに関する入門書であり、多くの疑問点への回答書でもあります。ぜひご一読ください。『日本語のアクセント、英語のアクセント』(2012 ひつじ書房)の英語版。

杉藤美代子著 増田斐那子訳 ドナ・エリクソン監修『Word Accent in Japanese and English: What Are the Differences?』詳細。

ツイート

2014.5.19

新刊・近刊のご案内の冊子『未発ジュニア版』を発送しました。

『未発ジュニア版』をご覧になりたい方がいらっしゃいましたら、どうぞひつじ書房までご連絡下さい。連絡先は、toiawase(アットマーク)hituzi.co.jpです。どうぞよろしくお願いします。

野村益寛著『ファンダメンタル認知言語学』を刊行しました。

言語とは、世界を〈意味〉として捉える認知の営みを可能にする記号の体系である。本書は、このような言語観に立つ認知言語学の基本的な考え方を、英語および日本語の語彙・文法に関するさまざまな現象を通して紹介する入門テキストである。各章末には理解を深めるための練習問題・レポート課題をつけ、教室でのディスカッションや宿題として利用できるようにした。認知言語学のテキストとしての他、言葉に「敏感」になることを目指した英語学入門のテキストとしても使える。

野村益寛著『ファンダメンタル認知言語学』詳細。

ツイート

2014.5.7

西田谷洋著『学びのエクササイズ文学理論』を刊行しました。

文学を読む、論じるための主要な理論を15の章に分けて解説する。文学理論を知ることは、小説の理解を深めるのみならず、それを支える社会や文化を思考することにも繋がり、人生においてより広い視野を持つ助けとなる。本書は国内外の研究成果をコンパクトにまとめ、文学の専門でなくても興味のあるところから文学理論とはどのようなものかを知ることができる、最新の「読むための理論」である。

西田谷洋著『学びのエクササイズ文学理論』詳細。

ツイート

2014.5.1

シリーズ言語学と言語教育 30、筒井通雄、鎌田修、ウェスリー・M・ヤコブセン編『日本語教育の新しい地平を開くー牧野成一教授退官記念論集』を刊行しました。

本書は、2012年5月、プリンストン大学・牧野成一教授の退官記念を兼ねて開かれた「第19回プリンストン日本語教授法フォーラム特別大会」での3つのラウンドテーブルにおいて発表された論文と各ラウンドテーブルの総括をまとめたものである。言語学、文化学、第二言語習得、教授法、およびOPIにおける問題を、牧野先生を含む日米第一線の研究者が日本語教育の観点から論じた論文と討論総括記事(マグロイン花岡直美、筒井通雄、ナズキアン富美子)を掲載する。論文執筆者:ウェスリー・M・ヤコブセン、松本善子、岡まゆみ、當作靖彦、牧野成一、坂本正、畑佐由紀子、ハドソン遠藤陸子、鎌田修、渡辺素和子、ジュディス・リスキン-ガスパロ

筒井通雄、鎌田修、ウェスリー・M・ヤコブセン編『日本語教育の新しい地平を開く』詳細。

ツイート

2014.4.23

髙岡尚子編『恋をする、とはどういうことか?ージェンダーから考える ことばと文学』を刊行しました。

「恋」をキーワードに、ジェンダーの概念を用いて、文学作品やことばのあり方を考察する方法を示す。第一部は、ジェンダーに関する基礎概念を詳説した6章で構成されている。第二部では、西洋の神話・伝承物語から、近現代の恋愛・ロマンス小説、また、日本の短歌や中国の恋愛映画まで、「恋とジェンダー」をテーマに、各国文化と文学の読み方を提案している。ジェンダーの基礎のみならず、文学の新しい切り口にふれたい読者にとって有益な1冊。

髙岡尚子編『恋をする、とはどういうことか?』詳細。

ツイート

遠藤喜雄著『日本語カートグラフィー序説』を刊行しました。

生成文法の新しい流れであるカートグラフィー研究についての日本初の体系的な解説書。最先端の言語理論であるミニマリズムと相補いあう実りの多い関係をわかりやすく解説。今までの生成文法では扱えなかった、談話、語用論のトピックまでをも広くカバーする。言語学の基礎をゼロから解説するところからはじめて、日本語について卒業論文、修士論文、博士論文を書くところまでを未解決の具体的な問題に触れながら紹介。日本語を中心に、類型論的な広い視点で言語を見るのに最適の書。

遠藤喜雄著『日本語カートグラフィー序説』詳細。

ツイート

金澤裕之編『日本語教育のためのタスク別書き言葉コーパス』を刊行しました。

日本語母語話者と非母語話者(韓国語・中国語)各30名の書き言葉資料(日本語作文等)を収集、評価基準・レイティング方法等について解説を加えた。また、非母語話者における全12 種類のタスクについての総合評価結果をレベル別・母語別にまとめ、特徴を示したほか、本資料を活用した研究の実例も紹介。全作文データを収めたCD-ROM付。執筆者:金澤裕之、嵐洋子、植松容子、奥野由紀子、金庭久美子、金蘭美、西川朋美、橋本直幸

金澤裕之編『日本語教育のためのタスク別書き言葉コーパス』詳細。

ツイート

What's new

シリーズ文化研究 3、竹内瑞穂著『「変態」という文化』を刊行しました。

激動する政治経済と華やかなモダン文化に彩られた日本の1920〜30年代は、奇妙にも「変態」で満ち溢れた時代でもあった。そこには「変態」を治そうと奮闘する者がいる一方で、我こそは「変態」であると声高に宣言する者もいた。本書は、当時の文学・心理学・映画・マスメディア等の多様な領域を「変態」という切り口で分析。それが日常世界を組み替える〈小さな革命〉を垣間見せるものとして〈消費〉されていたことを明らかにする。

竹内瑞穂著『「変態」という文化』詳細。

ツイート

2014.4.1

新入社員1名を迎え、入社式をおこないました。

2014.3.28

篠原和子・宇野良子編『オノマトペ研究の射程』を重版しました。

近年、言語学ばかりでなく心理学や工学更にはアートと、様々な分野から注目されているのが、オノマトペである。音と意味、あるいは身体と言葉の結びつきと関わるこのトピックへの、多種多様な観点からの分析を紹介し、問題の核心へと迫ることを目指す。【1.音象徴】Brent Berlin、篠原和子・川原繁人、平田佐智子【2.文法とオノマトペ】喜多壮太郎、虎谷紀世子、秋田喜美、宇野良子・鍜治伸裕・喜連川優、浜野祥子【3.発達的視点】佐治伸郎・今井むつみ、鈴木陽子【4.創造性の源】井上加寿子、深田智、夏目房之介【5.感覚の構成】大海悠太・宇野良子・池上高志、近藤敏之【6.教育・工学・アートへの応用】渡邊淳司・早川智彦・松井茂;金子敬一・都田青子、坂本真樹・渡邊淳司【7.研究史】秋田喜美

篠原和子・宇野良子編『オノマトペ研究の射程』詳細。

ツイート

2014.3.27

大津由紀雄・江利川春雄・斎藤兆史・鳥飼玖美子著『英語教育、迫り来る破綻』を重版しました。(4刷です!)

大学の入試や卒業要件にTOEFL等の外部検定試験を導入する案が、自民党教育再生実行本部や政府の教育再生実行会議によって提案された。しかし、もしそれが現実となれば、学校英語教育が破綻するのは火を見るよりも明らか。危機感を持った4人が、反論と逆提案に立ち上がった……。

☆小学校英語教科化の問題点、白熱した座談会、関連年表なども収録。

大津由紀雄・江利川春雄・斎藤兆史・鳥飼玖美子著『英語教育、迫り来る破綻』詳細。

ツイート

2014.3.25

府川源一郎著『明治初等国語教科書と子ども読み物に関する研究ーリテラシー形成メディアの教育文化史』を刊行しました。

明治期の子どもたちは、どのようにリテラシーを身につけたのか。そのかぎの一つは、明治期のベストセラーである『小学読本』にある。本書は、「読本=国語教科書」をはじめとして、子ども読み物や挿絵、少年雑誌などを「リテラシー形成メディア」と捉え、それらの相互関係を数多くの新資料を駆使して解明した画期的成果である。明治初年の子ども向け翻訳啓蒙書、小学校用の読本、修身教科書と修身読み物などが取り上げられており、教科書研究として教育史研究の進展に寄与するだけではなく、その影響は、日本語史研究、文学史研究、文化史研究にも及ぶだろう。

府川源一郎著『明治初等国語教科書と子ども読み物に関する研究』詳細。

ツイート

2014.3.24

都留文科大学英文学科創設50周年記念研究論文集編集委員会編『言語学、文学そしてその彼方へー都留文科大学英文学科創設50周年記念研究論文集』を刊行しました。

本書は、都留文科大学文学部英文学科創設50周年を記念して専任教員、名誉教授、本学英文学科卒業の研究者が寄稿した26編の論文からなる論文集。最新の言語学(生物言語学、認知言語学、コーパス言語学、語用論、第2言語習得研究など)、英語教育学、英文学、米文学、英語文学また、生物学、物理学と幅広い分野の論文が収められている。執筆者:(専任)今井隆、大平栄子、奥脇奈津美、竹島達也、中地幸、福島佐江子、松土清(名誉教授)窪田憲子、依藤道夫、(本学英文学科卒業の研究者)赤穂栄一、内藤徹、野中博雄、竹村雅史 、沢野伸浩 、斎藤伸治 、宮岸哲也 、澤崎宏一 、松岡幹就 、上原義正 、山田昌史 、髙橋愛 、堀内大 、寺川かおり 、瀧口美佳 、花田愛 、安原和也 (五十音順)

都留文科大学英文学科創設50周年記念研究論文集編集委員会編『言語学、文学そしてその彼方へ』詳細。

ツイート

ひつじ研究叢書(言語編)第120巻、松浦年男著『長崎方言からみた語音調の構造』を刊行しました。

長崎方言の語音調(アクセント・トーン)について、フィールドワークによって得られた資料をもとに、幅広い範囲の語種における分布を体系的に記述する。そして、音調体系の異なる東京方言との比較を通して両方言で共通して見られる特徴を明らかにし、単語トーンと分類される言語にも抽象的なレベルにはアクセントの表示があるという説を唱え、その妥当性を示す。巻末には約2000語からなるアクセント資料を収録する。

松浦年男著『長崎方言からみた語音調の構造』詳細。

ツイート

ひつじ研究叢書(言語編)第110巻、久保進著『言語行為と調整理論』を刊行しました。

本書では、調整理論によって補強された新たな言語行為論を構築するとともに、会話の理論へのサールの懐疑的理由に対する反駁を通して、サールが会話の理論に対して求める「単独の発語内行為の理論と同程度の厳密さ」を備えた会話の理論を提案している。この会話の理論は、従来の言語行為論と異なり、情報伝達的会話のみならず調整的会話の構造や志向性との関係、そして、会話の流れをも説明することができる一般理論である。

久保進著『言語行為と調整理論』詳細。

ツイート

植田栄子著『診療場面における患者と医師のコミュニケーション分析』を刊行しました。

本書は、医療コミュニケーションの中でも最も基本となる一般外来診療場面に注目し、計量的・質的アプローチの両面から実証研究を行う。78の実際の診療場面について、患者-医師、東京-大阪、男性患者-女性患者を対照分析し、その分析法(RIAS)のカテゴリー化の問題(多重性、多義性、非明確性)等の批判的検討を行い改善案を提示。さらに、ラポール(絆)構築とコンフリクト回避の構造を相互行為的にケース分析で明らかにした。

植田栄子著『診療場面における患者と医師のコミュニケーション分析』詳細。

ツイート

ひつじ研究叢書(言語編)第115巻、新屋映子著『日本語の名詞指向性の研究』を刊行しました。

日本語の文には名詞を文構成の柱とするものが少なくない。名詞の統語的機能はまず第一に主語や目的語になることであるが、述語としての名詞には名詞の枠におさまらない広がりがある。述語名詞は何を表わし、どのように働くのか。日本語の名詞文は文章のなかでどのような態様を見せるのか。名詞および名詞文の観察を通して、日本語らしさの一端を名詞が担っていることを明らかにする。

新屋映子著『日本語の名詞指向性の研究』詳細。

ツイート

ひつじ研究叢書(言語編)第119巻、高山道代著『平安期日本語の主体表現と客体表現』を刊行しました。

本書は平安期日本語動詞述語文の主要な格である主語表示および対象語表示の形態についての記述的研究の成果であり、この時代の日本語における名詞句の格システムの一端を明らかにしたものである。さらに、名詞句の文法的諸側面について類型学的な観点もとりいれ分析を加えることによって、平安期日本語の主体表現と客体表現の特徴を明らかにし、古代日本語研究への提言をおこなう。

高山道代著『平安期日本語の主体表現と客体表現』詳細。

ツイート

「ドイツ語学 〔ドイツ言語学〕のこれからを語る」

(学習院大学大学院人文科学研究科ドイツ語ドイツ文学専攻主催)

日時 2014年3月17日(月) 14:00〜18:00(懇親会18:20〜20:20)

会場 学習院大学北2号館10階 第1会議室

ご案内(PDF)

渡辺学・山下仁編『講座ドイツ言語学 第3巻 ドイツ語の社会語用論』詳細。

ツイート

ひつじ研究叢書(言語編)第118巻、金英周著『名詞句とともに用いられる「こと」の談話機能』を刊行しました。

日本語の話し言葉には、「ねえ、ちょっとそこの栓抜きとって」「栓抜き?ああ、これのことか」のように、名詞句に一見なんの意味も持たない「〜のこと」が付加された形が頻繁に現れる。本書では、なぜ、このようなノコトが使用されるのかという疑問について検討し、ノコトは談話において、話し手と聞き手が「知らないこと」と「知っていること」を結びつける際に使用される、知識管理の標識であるという明快な答えを見出した。

金英周著『名詞句とともに用いられる「こと」の談話機能』詳細。

ツイート

ひつじ研究叢書(言語編)第116巻、鈴木博雄著『英語副詞配列論ー様態性の尺度と副詞配列の相関』を刊行しました。

「様態性の尺度」を中核に据え、豊富な用例の緻密な解釈を踏まえながら、英語副詞の統語的生起実態と意味的連続性を解明する。副詞のカテゴリーや統語・意味現象の違いに応じて、統語論、機能文法論、語彙意味論、形式意味論等の知見を的確に援用し、独創的な叙述・修飾構造論を構築する。副詞のカテゴリー別習得順序を究明するための原動力にも結びつけることができる、英文法論における副詞論を再考する一冊。

鈴木博雄著『英語副詞配列論ー様態性の尺度と副詞配列の相関』詳細。

ツイート

Hituzi Linguistics in English No.22、尹秀美著『A Contrastive Study of Responsibility for Understanding Utterances between Japanese and Korean』を刊行しました。

日本語と韓国語は語彙、語順、敬語など文法面での類似点が多いため、会話レベルでも両言語は同じような振る舞いをすると思いがちである。事実、ハインズは、発話理解の責任主体という観点から英語は話し手責任、日本語と韓国語は聞き手責任の言語だと主張している。しかし、本書では、対応する場面で用いられる日本語と韓国語の具体的な発話データに基づいて、韓国語は、日本語と異なり、話し手責任の言語であることを例証する。

尹秀美著『A Contrastive Study of Responsibility for Understanding Utterances between Japanese and Korean』詳細。

ツイート

Hituzi Linguistics in English No.21、山本尚子著『A Cognitive Pragmatic Analysis of Nominal Tautologies』を刊行しました。

英語の名詞句トートロジーに関する先行研究は豊富にあるが、日本語の多様な名詞句トートロジー表現形式を包括的に説明できるものはこれまでになかった。本書は、日本語の名詞句トートロジー発話の解釈メカニズムについて、認知語用論の視点から分析を行い、名詞句トートロジーが手続き的情報をコード化している表現形式であることを提案する。

山本尚子著『A Cognitive Pragmatic Analysis of Nominal Tautologies』詳細。

ツイート

Hituzi Linguistics in English No.20、守屋靖代著『Repetition, Regularity, Redundancy: Norms and Deviations of Middle English Alliterative Meter』を刊行しました。

チョーサーと同時代の14世紀後半、英国中西部で隆盛を極めた中英語頭韻詩の韻律を解明する。主要な中英語頭韻詩約20作品23,000余行のコーパスを作成し、現代言語学の音韻論、韻律理論に基づき、音韻と統語の関係から全体に共通するテンプレートを構築した上で、逸脱のリミットと個々の作品の特徴を解明する。中英語特有のリズム、強勢と弱勢の拮抗、音調、抑揚、韻律等の考察から、頭韻詩における繰返しの機能と意義を示唆する。

守屋靖代著『Repetition, Regularity, Redundancy』詳細。

ツイート

シリーズ言語学と言語教育 31、藤原康弘著『国際英語としての「日本英語」のコーパス研究ー日本の英語教育の目標』を刊行しました。